La mission d’Hugo Boloren devait durer 48 heures et se résumer à retrouver un objet caché dans la réserve d’accessoires du Edmond Theatre. Mais voilà, pour en faire un roman, les choses doivent se compliquer, les pistes se corser, les faux-semblants se dévoiler.

Cette réserve dont les étagères mesurent six mètres de haut porte le nom de montagne sacrée. Animaux empaillés, poignées de portes, jouets anciens, horloges, téléphones et magazines appartenant à toutes les époques, valises et vaisselle: un véritable labyrinthe d’objets hétéroclites cohabitant en toute anarchie où s’accumulent les accessoires selon une vieille superstition dictant que chaque pièce jouée au Edmond Theatre doit y laisser un morceau de son décor. L’homme qui a été assassiné, un espion français qui avait un goût délicat pour les chaussettes de luxe (oui, le roman est truffé de ce genre de détails qui en égaient la lecture), l’a été sur le tapis persan de ce lieu déjà théâtral en soi, devant Félix, le gardien de la montagne sacrée, atteint du syndrome de Down. Pourquoi l’espion s’était-il rendu à cet endroit, qu’a-t-il caché dans les méandres labyrinthiques et poussiéreux, était-il un agent double, pourquoi a-t-il été tué? Quelle est l’implication de la CIA? Voilà ce sur quoi Boloren, dont le patronyme a par ailleurs été mystérieusement rédigé sur un bout de papier avant que ne meure l’espion, doit faire la lumière.

Mythes et origines

Pour entreprendre l’écriture, apprend-on de sa part, Victor Guilbert a besoin d’avoir une image forte en tête. Pour Brouillards, ce fut celle d’une personne avec la trisomie, peut-être inspirée de son cousin d’ailleurs, protégeant une montagne d’accessoires. « Avec sa canne, sa moustache, sa coiffure et son veston, Félix a tout du dandy d’un autre temps. Ce style affirmé […] lui donne une classe certaine », lit-on à son égard. En a résulté cette montagne sacrée, donc, gouvernée par cet accessoiriste qui prend ses pauses en compagnie du vendeur de hot-dogs. Mais, pour ce qui est de l’intrigue en tant que telle, l’écrivain s’est tourné vers sa mémoire.

Alors qu’il a environ 16 ans, Victor Guilbert lit un fait divers, une anecdote fascinante relatée par le dramaturge Sacha Guitry, qui lie Monet à une certaine pièce de théâtre. Ce petit morceau d’histoire, dont on taira bien entendu la teneur pour ne pas ternir le plaisir de celui qui plongera dans l’œuvre, lui était depuis resté en tête et c’est dans Brouillards qu’il a finalement servi de terreau pour l’élaboration d’une intrigue. « J’avais très envie d’écrire un roman sur ce qui se passe dans un théâtre. On dit d’ailleurs que c’est toujours mieux d’écrire sur ce que l’on connaît. Mais, paradoxalement, ça a été ce roman qui a été le plus dur à écrire », nous dit-il. La pression, puisqu’il connaissait le milieu et n’avait surtout pas envie d’en dire des bêtises, était décuplée, nous avoue-t-il en souriant. En découlent de charmants passages qui témoignent bien que l’auteur a maintes fois parcouru ces lieux : « Le théâtre vide est encore imprégné des parfums de la foule fraîchement partie. Un mélange de fragrances haut de gamme et de transpiration universelle. Ces résidus de présence dans ce lieu déserté créent une sensation lugubre, l’impression que le théâtre est hanté. » Oh, et, oui, il y a un peu de Gaston Leroux et de son fantôme de l’opéra sous sa plume et dans l’Edmond Theatre…

L’originalité de Brouillards réside dans cette façon de brouiller les pistes, mais aussi de flouter les lieux qui ont été mille fois mis en mots ou en scène par d’autres artistes et qui en ont façonné l’idée qu’on s’en fait. « Couper la verticalité de New York, c’est ça qui m’intéressait », explique l’auteur, avant d’ajouter qu’il n’a cependant pas eu la sensation d’écrire réellement sur New York, entre autres parce que cette ville de flamboyance est totalement métamorphosée sous la brume épaisse qui la recouvre, ce qui multiplie les contraintes pour Boloren, renforce l’idée de huis clos et ajoute à l’atmosphère inquiétante. « C’est désagréable, cette impression que le monde extérieur vous engloutit. La possibilité de l’évasion, c’est ce qui rend l’enfermement citadin supportable », lit-on dans le roman. D’ailleurs, l’une des scènes très fortes du livre se passe à ras le sol, les personnages étendus sur le gazon humide, ne voyant même pas à un mètre devant eux, se transmettant de potentiels secrets d’État sous le couvert du brouillard. On est loin des descriptions de la magnificence de l’Empire State Building!

Inspiré par le théâtre St-James, celui qu’on voit dans l’épatant film Birdman, pour créer son Edmond Theatre, Guilbert a choisi de déposer son petit établissement culturel qui ne paie pas de mine, aux limites de la désuétude, mais dont l’aura, même si elle se délite tranquillement, est bercée par le charme des superstitions, en plein Broadway. Un théâtre centenaire, enclave française au cœur de la Grosse Pomme, qui surfe sur une rumeur datant des années 1960 (« les rumeurs, quand elles plaisent, elles enflent »), où plane une présence fantomatique, où les employés colorés sont tous français, où une bière illégale est brassée dans le sous-sol comme si la prohibition était toujours d’actualité et où les « preudères », contraction de « première » et « dernière », font sa renommée : « Certaines personnes se sont persuadées que le Edmond Theatre était doté d’une aura particulière : il porterait chance à tout spectacle y jouant sa première, lui garantissant succès et longévité. C’est idiot mais c’est indéboulonnable. Il y a des troupes qui paient des fortunes pour venir jouer ici, un seul soir, simplement pour avoir le bon œil qui plane au-dessus de leur production. »

Sans personnage, pas de roman, disait Burgess

Dans cet étrange théâtre évolue une faune étonnante, des individus comme seule la fiction peut en inventer. « J’aime les personnages forts et bien marqués », nous explique Guilbert, qui a créé notamment un éclairagiste aveugle (clin d’œil à un personnage, favori du public, d’une de ses pièces mettant en scène un coiffeur aveugle coiffant un chauve), un perroquet qui abuse des Irish Coffee et qui ne se soucie guère de la force en café ou en alcool de la boisson (« C’est le charme de ce cocktail sans horaire, les abus du matin qui se mêlent à ceux du soir »), un directeur désinhibé qui fait l’amour tout en immobilisme et une régisseuse aux airs de Mary Poppins.

Et il y a Boloren, nouvellement zythologue et engagé sous la couverture d’être le nouveau barman afin d’explorer les dessous de ce lieu. Boloren, amoureux et attendri par cette Mathilde qui l’accompagne. Boloren, un ex-flic incapable de mentir et qui, pour s’empêcher de fumer, se rabat sur du chocolat. Boloren, qui a la particularité d’avoir une « bille en tête », bille qui, loin de l’envoyer directement au but comme le voudrait l’expression, s’avère plutôt un processus mental qu’il subit sans pouvoir le contrôler : lorsqu’une énigme se pose à lui, une « bille » roule dans son esprit, s’anime lorsque des indices surgissent devant lui, et fait bing lorsque le mystère est résolu. « J’aime la visualisation de l’inconscient », explique l’auteur, qui glisse effectivement ici et là des mentions à cette bille afin d’accompagner le lecteur dans la découverte potentielle d’indices, d’accompagner Boloren, qui entretient une relation douce-amère avec ladite bille, dans ses démarches.

Un passé livresque

Victor Guilbert est né en France et a grandi entouré de livres. Chez lui, il y en avait toujours. Sa mère, notamment traductrice de Ken Follett, l’amenait souvent dans les salons littéraires. Avant de poser ses pénates à New York, à quelques pas de l’étincelant quartier des théâtres, il a demeuré en Chine, où il a dirigé une troupe de théâtre francophone à Shanghai de 2009 à 2014. Une expérience qui lui a inspiré son premier roman, L’histoire fabuleuse du Français insouciant devenu Chinois insurgé (Hikari, 2018), qui met en scène un dramaturge attachant, débonnaire et volontaire, qui rappelle par endroits le Meursault de Camus, en plus joyeux. L’écriture de Guilbert a un petit quelque chose du caustique surprenant de Martin Page, et l’auteur maîtrise cet art particulier de la chute, non pas finale mais régulière dans ses phrases, ce qui pousse à l’éclat de rire.

D’abord dramaturge, donc (ses pièces, principalement des comédies, flirtent avec

« Certaines similitudes dans l’écriture [entre le polar et le théâtre] demeurent : il faut faire attention au rythme dans les deux cas, s’assurer de bien doser pour maintenir l’attention », nous confie l’auteur qui, pour s’assurer de la bonne fluidité de ses mots, lit en plus tout à voix haute. Outre l’intrigue qui joue avec les codes du roman d’espionnage et du polar, les lecteurs pourront s’amuser à dénicher autre chose: des clins d’œil, dont un à La mouette de Tchekhov, un à l’incipit de L’étranger et un autre à Boris Vian avec l’Alzheimer-cep de vigne et bien d’autres que l’auteur a saupoudrés ici et là. Il a également emprunté sa description du vendeur de hot-dogs à La conjuration des imbéciles (ça, c’est lui qui nous l’a dit, on doit l’avouer!) et a parsemé son texte de courts extraits de poèmes — Victor Guilbert est visiblement un esthète de la prose qui semble aimer, en plus des mystères, jouer à cache-cache.

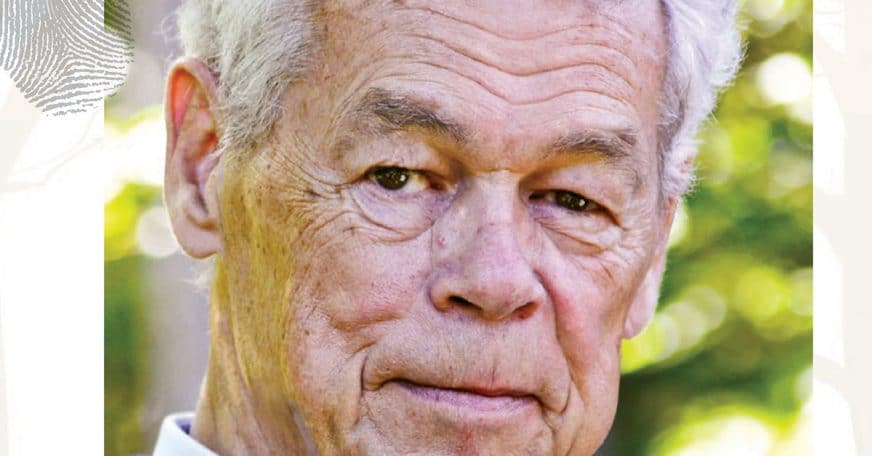

Photo : © Julie Reggiani