« C’est bon combien de temps, du lait d’avoine? »

Dans sa cuisine, Jimmy Beaulieu m’offre un café. Habituellement, je le prends avec un peu de lait, mais nous avons un doute sur le lait d’avoine ouvert depuis un peu trop longtemps dans son frigo.

Je boirai mon café noir.

Devant la fenêtre, à côté du frigo, il y a des fleurs dont nous ignorons le nom, reçues pour son anniversaire qui tombait le jour du lancement de Jardin des complexes, et un basilic qui a traversé l’hiver en s’étirant vers le soleil. Je fais remarquer à Jimmy que cette plante toute en tige est une belle métaphore, alors qu’il publie un premier livre en solo depuis 2016 après avoir vécu des deuils difficiles. Mais il refuse mon analogie : comme le basilic finira inévitablement par mourir, ce serait trop terrible. « À l’âge que j’ai, je pense qu’il faut que j’admette que je suis un peu superstitieux. »

Pendant qu’il s’active autour du moulin et de la machine à café, on jase du récent Salon international du livre de Québec (apparemment, j’y ai raté une mémorable soirée de karaoké) et de cette année 2023, qui en est une de chiffres ronds dans sa carrière : Jimmy travaille dans le milieu depuis trente ans, comme libraire, comme éditeur et comme dessinateur, et enseigne la BD depuis vingt ans. Je m’empresse de noter le fait que, depuis 1993, il n’a jamais raté un seul Festival de la BD de Québec. C’est la seule note que je prendrai pendant les presque deux heures que je passerai chez lui, en ce jour d’avril gris et encore trop froid à mon goût.

« Ça te dérange si j’enregistre? J’haïs ça prendre des notes en parlant avec quelqu’un. »

Ça ne le dérange pas, mais ça le force à fermer la musique, ce qui me paraît presque sacrilège. La musique occupe tellement d’espace dans son œuvre (et dans son appartement, et dans sa vie) que c’est étrange de ne pas en retrouver en bruit de fond de notre conversation — il faut savoir qu’il a, jadis, vendu tous ses instruments de musique pour faire imprimer son premier livre. Au moment d’écrire ce texte, pour me mettre dans l’ambiance, je retrouverai la playlist Spotify qui jouait chez lui quand je suis arrivée, pleine de titres que je ne connais pas. D’ailleurs, je lui confie ce jour-là que je suis toujours un peu larguée par les références musicales dans ses livres, moi qui n’écoute que les mêmes affaires depuis des années. Il me rassure : oui, les extraits qu’il choisit ont un lien avec le récit, mais c’est un bonus, un cadeau — et quand il faut s’imaginer la chanson, parce que les personnages dansent, par exemple, il s’assure que les références ne sont pas trop pointues.

La première chose que Jimmy me montre quand j’arrive, c’est la pièce qui jouxte la cuisine : elle est entièrement consacrée aux bandes dessinées, classées par ordre alphabétique de dessinateur. Elles remplissent des bibliothèques positionnées de façon labyrinthique, ce qui m’évoque à la fois la librairie Abbey Bookshop à Paris et mon rêve d’enfance (qui est aussi le sien) : une parfaite cachette à lecture. « J’ai l’impression de payer un loyer pour mes livres », lance-t-il, mais pour lui, c’est une question d’amour. Et, comme il le fait remarquer, quand on compte sur le fait que les gens achètent nos livres, ce serait un peu absurde de ne pas en acheter aussi.

Pendant que nous buvons nos cafés noirs, il me montre son atelier, installé au milieu de l’appartement. Sur les murs, des affiches de cinéma et des dessins, certains de lui, certains d’autres dessinateurs.

Auparavant, Jimmy a travaillé avec d’autres artistes dans un atelier partagé de la rue Saint-Hubert. À cette époque, dit-il, « j’étais plus discipliné, plus assidu, mais les faces de mes personnages étaient toujours à recommencer ». C’est ainsi que je découvre que, pour dessiner des expressions faciales, une bonne méthode consiste à les tester soi-même, ce qui peut être un brin gênant quand on est entouré de monde. Ça ne devrait pas me surprendre : je fais la même chose quand j’écris, cachée dans mon sous-sol, mais aussi quand je lis et que l’auteur décrit une expression difficile à imaginer. Dans l’atelier partagé, donc, si la présence des collègues pouvait avoir un effet d’émulation, les interruptions pouvaient aussi nuire à la concentration; depuis la pandémie, Jimmy travaille chez lui, ce qui lui permet certes de passer directement de la table à dessin au fauteuil du salon à la fin de la journée, mais qui reste assez solitaire et plus propice à la procrastination. Il n’y a pas d’atelier idéal.

À côté de la table à dessin, sur laquelle se trouve un ordinateur portable qui sert essentiellement à faire jouer de la musique et à chercher des images de référence, les étagères sont pleines de crayons divers et de papeterie. Pourtant, malgré la quantité impressionnante de matériel qui nous entoure (et malgré le fait que « prendre le Kuretake No. 13 et l’écraser sur un Bristol Exacompta avec de l’encre carbone, c’est un des gros plaisirs de l’existence humaine »), Jimmy me raconte que depuis la pandémie, justement, il travaille à la tablette pour la bande dessinée et les contrats. Cette méthode a ses avantages, notamment pour accélérer le travail de mise en scène, et pour ses ateliers où beaucoup d’élèves utilisent le logiciel Procreate — mais elle a aussi l’inconvénient, alors qu’il y fignole encore plus ses dessins, de ne pas laisser de trace du processus. C’est un inconvénient parce que, comme en témoignent toutes les pièces de son appartement, Jimmy a une âme de collectionneur et d’archiviste. Il est catastrophé quand des amis se débarrassent des planches originales de leurs livres (« Envoyez ça à la BAnQ, au moins! »), et il conserve ses propres originaux, notamment dans un meuble à tiroirs dédié à cet effet.

Quand il ouvre les fameux tiroirs pour m’en montrer le contenu, j’ai l’impression de tomber sur un coffre aux trésors : les morceaux de dessins incomplets, les multiples versions d’une même case de Rôles de composition, les bouts de personnages (cheveux, jambes, silhouette), les petits mots hors contexte sur un coin de page sont fascinants — de quoi régaler des chercheurs en génétique littéraire s’ils venaient à s’intéresser à son œuvre. Comme lui, je me passionne pour ce genre d’archives qui permettent de deviner les chemins que prennent l’esprit et le crayon pour arriver à l’œuvre définitive ; je pourrais passer des heures à parcourir le contenu des tiroirs bien garnis. Jimmy admet que, sans le travail d’édition, la quantité d’originaux et de versions incomplètes serait encore plus grande, puisqu’il n’arrêterait sans doute jamais de retravailler ses dessins. Heureusement, Renaud, son éditeur chez Nouvelle adresse (qui est aussi le mien aux 400 coups), est là pour mettre un frein à son perfectionnisme : il faut bien envoyer les livres à l’impression un jour!

En plus du meuble à tiroirs, Jimmy conserve, dans la pièce-bibliothèque-labyrinthe, des bacs remplis de cahiers qui ont survécu de peine et de misère à cinq dégâts d’eau successifs, survenus dans deux appartements différents en l’espace de dix-huit mois — un cauchemar d’archiviste. Grâce aux vaillantes Billy d’IKEA, ses livres ont largement échappé à l’inondation (à l’exception de la lettre D); ce sont les carnets, irremplaçables, qui ont constitué la plus grosse perte. En silence, j’imagine des champignons pousser entre les pages humides des sketchbooks enfermés dans leurs bacs de plastique, et je finis mon café.

Pendant que Jimmy nous en fait couler un deuxième — noir, toujours —, j’observe le meuble qui le fait se sentir « un peu fatigué » : c’est son showroom, qui contient tous ses livres et leurs différentes traductions, en plus des collectifs auxquels il a participé, des fanzines et des livres qu’il a édités, notamment chez Mécanique générale, qu’il a fondée en 2002. En mesurant l’ampleur du corpus, je le taquine. « J’aurais cru que c’était le meuble qui te rendait fier, pas fatigué! » C’est que, sans tomber dans la fausse modestie, Jimmy est un incorrigible mélancolique; la joie de vivre ne lui vient pas facilement, comme il le dit lui-même, et ça fait partie du personnage de relever ainsi l’essoufflement qui se cache derrière le glamour. Il reste un casier vide, dans l’étagère : de l’espace pour les livres à venir.

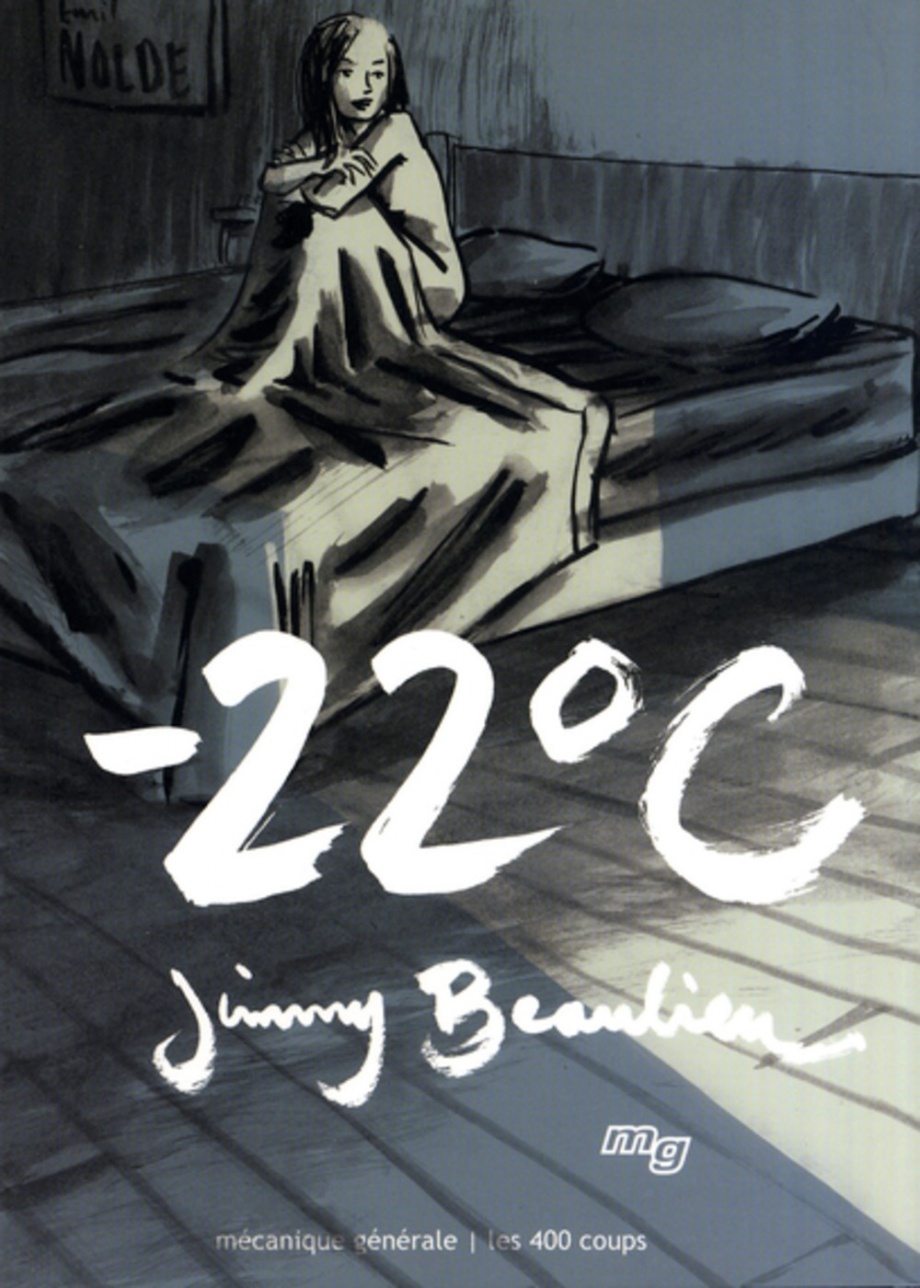

Avec nos deuxièmes cafés, on migre vers le salon, où ce sont les vastes collections de films et de disques (comptant parfois plusieurs éditions de la même œuvre) qui occupent l’espace aux côtés des plantes adoptées pendant la pandémie. C’est le moment où je sors mes notes pour donner un peu de structure à notre discussion qui, jusqu’à maintenant, tient à la fois de la visite guidée et du bavardage entre collègues qui se côtoient depuis plus de quinze ans dans des événements littéraires — dans ma propre collection de livres, la première dédicace de Jimmy remonte à 2006, dans son petit livre très atmosphérique -22 °C.

La première question que je lui pose est tellement évidente que j’en suis presque gênée, mais je ne peux pas passer à côté : moi qui l’ai connu pour ses BD autobiographiques (Le moral des troupes, paru en 2004, est le premier de ses livres que j’ai lu), je veux l’entendre sur son éloignement du genre, puis son retour vers l’autobiographie avec Jardin des complexes. Que s’est-il passé? Est-ce que, comme d’autres, il s’est retrouvé coincé entre le respect de l’intimité de ses proches et son envie de se raconter? La réponse est plus nuancée et, je dirais, plus intéressante : « Je me suis rendu compte que l’autobiographie, ça faisait que je pouvais juste avoir un personnage », c’est-à-dire lui-même. Par respect pour son épouse de l’époque, il en dessinait une version incomplète qui finissait par n’être qu’un « sidekick toujours souriant, un peu fade »; le seul personnage dont il se permettait de montrer les défauts, et le seul personnage qu’il pouvait tourmenter, était son propre avatar. Le passage vers la fiction est donc venu d’une envie de raconter des histoires à travers d’autres personnages — même si nous convenons tous les deux que, même en fiction, on parle toujours de soi et de ses propres préoccupations. Jimmy regrette d’ailleurs de ne pas avoir commencé plus tôt à travailler la construction de personnages ; il cite en exemple la bédéiste Sophie Bédard, particulièrement douée pour la création de personnages complexes et variés. « Si je fais encore des livres à 75 ans, peut-être que je vais avoir développé ça », blague-t-il à moitié, avec ce petit côté cynique que lui connaissent ses lecteurs.

Ses albums de fiction n’ont pas toujours été des succès commerciaux, notamment parce que « l’érotisme, ça ne marche pas au Québec », comme on le lui a déjà dit. Un titre comme Comédie sentimentale pornographique ou encore une scène de sexe comme celle qui ouvre Rôles de composition semblent en effet suffire à effrayer le lectorat québécois. L’envie de raconter certaines histoires personnelles était là aussi, qui pointait son nez. Le retour vers l’intime avec Jardin des complexes se préparait donc depuis longtemps, à travers ses autres occupations — parce qu’il faut bien gagner sa vie et que ce n’est pas en faisant des livres qu’on paye le loyer.

Parmi ces occupations, il y a l’enseignement, qui lui permet de garder une certaine fraîcheur en étant sans cesse confronté aux questionnements des élèves, qui veulent comprendre comment faire des choses qui lui viennent maintenant intuitivement. Jimmy et moi, nous avons cette expérience en commun : enseigner la création, c’est déconstruire beaucoup de ses propres mécanismes pour pouvoir ensuite les exposer aux autres. C’est aussi une manière d’éviter de glisser dans la facilité ou dans l’automatisme. Il existe une différence notable entre nos façons de travailler, toutefois : « Tsé, quand un élève fait des fautes dans un cours de français, tu lui enlèves des points? Moi, quand mes élèves font des fautes, faut que je les corrige dans Photoshop! »

Les tasses vides, mes quelques questions épuisées, j’éteins l’enregistrement mais, bien sûr, la conversation continue. Nous discutons du fait que, parce que nous racontons des épisodes intimes de nos vies — de manière autobiographique pour Jimmy ou à travers la fiction pour moi —, les gens sont portés à nous raconter des morceaux de la leur, pour le meilleur ou pour le pire. Nous nous rappelons aussi les entrevues qui nous ont paraphrasés maladroitement, ce que j’essaie ici d’éviter, et nous retournons tranquillement vers l’atelier, que je photographie sous différents angles. Alors que je cherche les meilleures images à conserver de notre rencontre, Jimmy me pointe à la blague un coin de sa cuisine où se trouve un plateau orné d’un âne. J’ai comme une illumination : « Dans le fond, tu es une sorte de Bourriquet! » Il rit et va me chercher ses deux éditions différentes de Winnie The Pooh (pas celui de Disney, le vrai). Puis, il s’installe à sa table et, pour ma caméra, s’essaie à dessiner le personnage de la forêt des Cent Acres. « Si j’y passais la journée, je finirais par l’avoir », lance-t-il devant le résultat que, pour ma part, je trouve déjà ressemblant.

Enfin, je ramasse mes affaires et, sous la pluie qui commence doucement à tomber, je repars vers chez moi, enregistrement et photos en poche, en regrettant de ne pas avoir demandé à Jimmy si je pouvais garder son dessin de Bourriquet, cet âne mélancolique et un peu bourru, souvent dur envers lui-même, mais que tout le monde aime et accepte comme tel — parce que ça fait partie du personnage.

Autrice, éditrice aux Éditions de Ta Mère, professeure de littérature au cégep et tricoteuse, Maude Nepveu-Villeneuve a publié Partir de rien, La remontée et Après Céleste (Ta Mère), qui aborde le deuil périnatal, ainsi que l’album jeunesse Simone sous les ronces (Fonfon), lauréat du Prix des libraires. Son dernier livre, Je t’écris de mon lit (Les 400 coups), raconte l’histoire de Jacob, atteint d’un cancer. Pendant son hospitalisation, il correspond avec son amie Zia à qui il se confie sur ce qu’il vit, tandis qu’elle lui parle de ce qu’il manque en classe; ils gravitent dans des réalités différentes. Même si ce livre jeunesse s’attarde à un triste sujet, son écriture y est sensible et lumineuse, enveloppante. Comme dans tous ses ouvrages d’ailleurs! [AM]

Photo de Jimmy Beaulieu : © Isabelle Stachtchenko

Toutes les autres photos : © Maude Nepveu-Villeneuve