Un 16 avril à Montréal, tout est possible. Une année, on passe l’après-midi à se prélasser au soleil sur une terrasse en sirotant une bière. La suivante, on se lève pour constater que l’hiver a décidé d’empiéter encore un peu sur le printemps. Enfin, corrigez-moi si je me trompe. Après Chicoutimi, Québec, Moscou, Bombay et Chicago, je suis nouvellement Montréalais. Et encore, à temps partiel seulement.

Toujours est-il qu’en ce 16 avril de l’an 2018, jour de mon rendez-vous avec Larry Tremblay, la métropole s’est vu attribuer un énième gros lot à la loterie météorologique : la ville entière est figée dans le verglas. Tout déplacement est périlleux. Les trottoirs sont glacés, les écoles sont fermées et à l’aéroport, les retards et les annulations de vols s’accumulent. Même ces chers Bixi, qui viennent à peine d’entamer leur saison, sont contraints au repos forcé. Une couche de glace recouvre les fentes par lesquelles les utilisateurs doivent insérer leur clé pour déverrouiller les vélos.

En sortant de la station Université-de-Montréal, je tourne en rond quelques minutes avant de me rendre à l’évidence : le paysage ne me dit pas tout. La rue où habite Larry existe certainement, mais pas le panneau qui devrait en certifier. La carte virtuelle sur mon téléphone est un meilleur indicateur de la réalité que la réalité elle-même.

Ni le verglas ni la signalisation routière déficiente n’ont toutefois eu raison de ma manie d’arriver à l’heure. À trois heures tapant, je suis devant la porte de Larry. Il m’ouvre en quelques secondes. Il m’attendait. Question d’entamer la discussion, je vante ma ponctualité. Il me confie faire lui aussi partie de cette espèce qui préfère se pointer plus tôt que tard aux rendez-vous. En plus de nos origines chicoutimiennes, de notre attachement à l’Inde et de nos vies littéraires, ça nous fait un autre point en commun. On part du bon pied. Le contraire m’aurait étonné, cela dit. Larry et moi nous connaissons tout de même un peu, pour nous être croisés à plusieurs reprises dans des salons du livre. Les quelques longues discussions que nous avons eues m’ont laissé l’impression que mon estime à son égard était mutuelle.

Larry me conduit du portique jusqu’à la cuisine. Il me prépare une tisane. Nous nous asseyons à la table à manger. J’hésite à enregistrer notre conversation. Je crains de transformer ce moment en entrevue formelle. En même temps, je ne peux me résigner à l’idée de ne disposer que de ma mémoire et de notes fragmentaires pour rendre compte de nos échanges. Déformation professionnelle de journaliste. Je laisse filer quelques minutes, le temps que la glace soit bien cassée, puis j’appuie discrètement sur le cercle rouge de mon dictaphone.

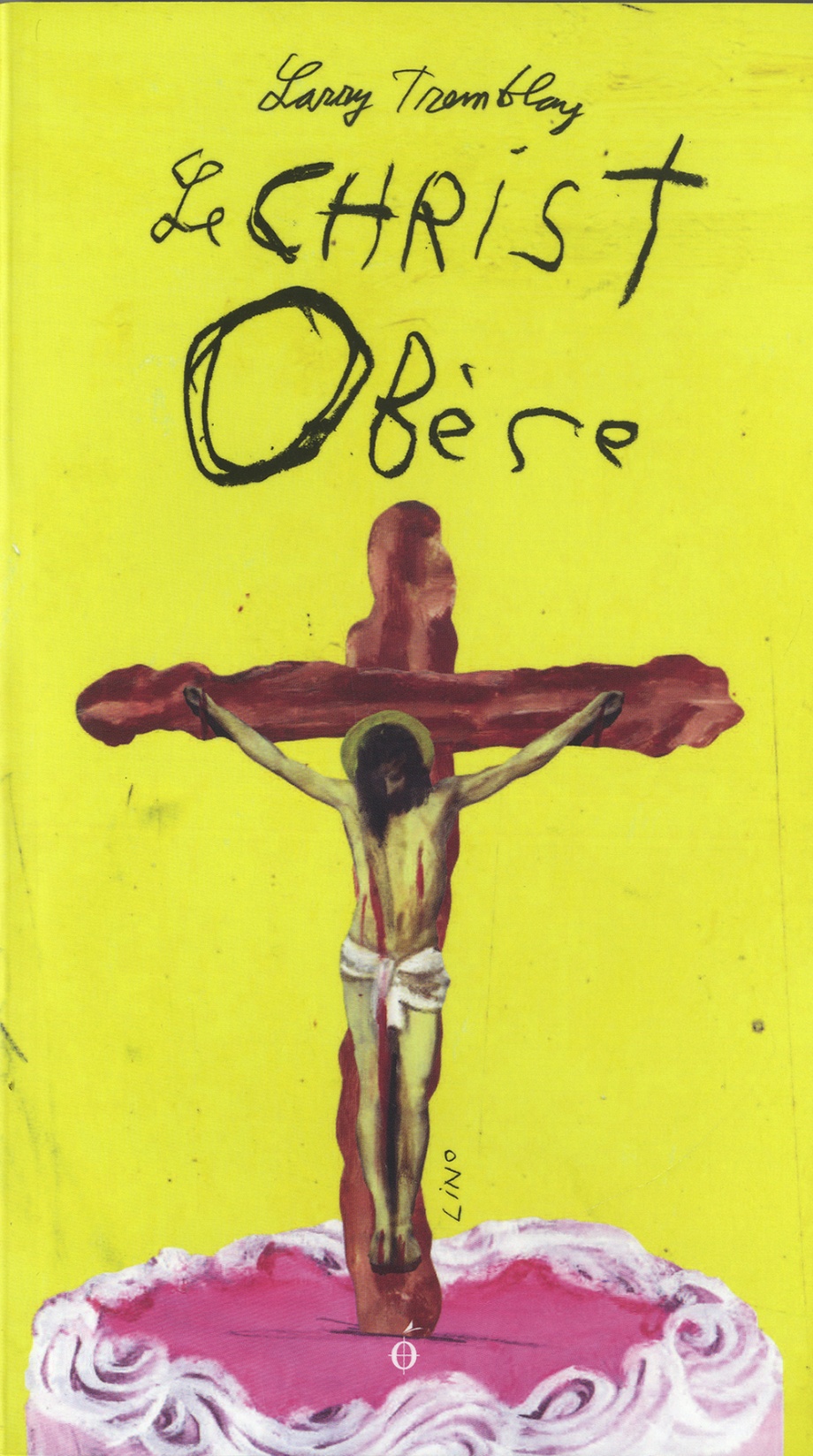

Je raconte à Larry qu’au cours des derniers jours, je me suis replongé dans son œuvre. J’ai lu pour la première fois Le Christ obèse, La hache et quelques-unes de ses pièces. J’ai également feuilleté de nouveau L’orangeraie et L’impureté, que j’avais déjà lus il y a un certain moment. Par-delà la diversité des thèmes et des situations abordés dans ses livres, lui dis-je, je n’ai pu m’empêcher de noter une certaine fascination autour de la dichotomie entre pureté et impureté. Dans La hache, un professeur crée une « chambre de pensée » où il cherche à « combatt[re] la souillure du monde accumulée en lui » afin de produire une littéraire pure et efficace, « au point qu’elle puisse assassiner ». Dans Le Christ obèse, le personnage principal estime prioritaire de « débarrasser de ses souillures » la « jeune fille » victime d’un viol qu’il vient de retrouver inanimée dans un cimetière. Dans L’orangeraie,un père refuse de toucher les lettres envoyées par une belle-sœur honnie par crainte que le contact physique avec celles-ci le souille. Et L’impureté, comme l’indique son titre, traite précisément de cette notion.

Larry Tremblay est-il obsédé par la pureté?

Il ne prend même pas une demi-seconde pour réfléchir. Sa pensée sur le sujet est visiblement claire. J’ai vu juste sur les thèmes, reconnaît-il, mais l’obsession est ailleurs. « Derrière ça, il y a l’idée de l’impossibilité de la vérité. C’est la vérité qui me fascine. Comment peut-on être sûr et certain de la vérité, de la sienne et de celle de l’autre? La pureté et l’impureté sont les métaphores qui coiffent ma quête de l’impossible vérité, ou mon impossible quête de la vérité. »

Une quête de la vérité. Larry a beau écrire de la fiction et moi de la non-fiction, nos objectifs et nos obsessions se rejoignent. « Je ne suis pas un écrivain d’esthétique réaliste, mais je suis quelqu’un qui boxe le réel », ajoute-t-il.

Et pour le boxer, il le boxe allègrement. C’est d’ailleurs une autre de mes observations sur ses écrits : l’omniprésence de la violence.

Pourquoi tant de violence?

« Parce que je ne veux pas fermer les yeux sur l’humanité, sur l’humain. La violence fait partie du réel. Elle me permet de provoquer le lecteur. Pas d’une façon méchante, mais de manière à casser le ronronnement du quotidien, pour que le lecteur ait une réflexion sur lui-même et sur les autres, et sur la relation de soi avec l’autre. Parce que la plupart des conflits naissent de ça. »

Ce n’est certainement pas moi qui vais le contredire là-dessus. Si dans mes livres je cherche à raconter le réel, à exposer les vérités et les contradictions des uns et des autres, c’est pour contribuer au désamorçage des grands et petits malentendus qui sont trop souvent à l’origine des conflits et de leur perpétuation.

À force de parler avec Larry, je me rends compte que nos démarches littéraires ne sont pas aussi éloignées qu’elles pourraient le paraître. Lorsqu’il entame un projet, Larry est habité par une question. Dans Le Christ obèse, raconte-t-il, il a voulu aborder une question qui le taraudait depuis ses cours de catéchisme à l’école primaire : pourquoi la souffrance du Christ est-elle présentée comme étant supérieure aux autres souffrances humaines? En initiant mes recherches pour Ukraine à fragmentation, je suis également parti avec une question relativement simple : comment un pays peut-il passer de la paix à la guerre en si peu de temps?

Là où nos démarches divergent, c’est dans nos façons respectives de capturer ce réel que nous cherchons à dépeindre. Pour écrire L’orangeraie, Larry n’a fait aucune recherche documentaire, « si ce n’est pour savoir à quel moment de l’année les orangers donnent des fleurs ». Idem pour ses autres livres. « Je me serais senti piégé par toutes ces informations et j’aurais eu tendance à les mettre dans le roman et à embêter mes lecteurs.Mon objectif n’était pas de les informer mais de les emmener doucement à se mettre à la place des gens qui vivent de pareilles choses. »

Je comprends parfaitement le sentiment de piège que peut représenter le trop-plein d’information. C’est celui dont je dois me déprendre chaque fois que je m’assois pour écrire. Puisque j’ai décidé de boxer le réel directement sur le terrain, j’accumule une tonne d’expériences et de témoignages dont je dois ensuite retirer les histoires qui contribuent le mieux à répondre à mes questions de base.

Larry me fait visiter sa demeure. Sur un mur, j’aperçois une icône orthodoxe représentant un Christ svelte et auréolé, vêtu d’une cape rouge et de vêtements dorés. D’autres artéfacts chrétiens sont disséminés ailleurs dans la maison. Je lui fais remarquer l’ironie. « Pour moi, ce sont des œuvres d’art avant d’être des objets religieux », répond-il. Larry sait faire la part des choses. Plutôt que de rejeter violemment la religion de son enfance, il a cherché à en démonter les mythes. Par ses livres, mais aussi dans sa vie personnelle. « Les plus grandes conversations que j’ai eues avec mon père, c’était sur la religion. Il gardait son point de vue, mais j’ai quand même réussi à imposer le mien et, à la fin, plus personne dans ma famille n’allait à la messe. »

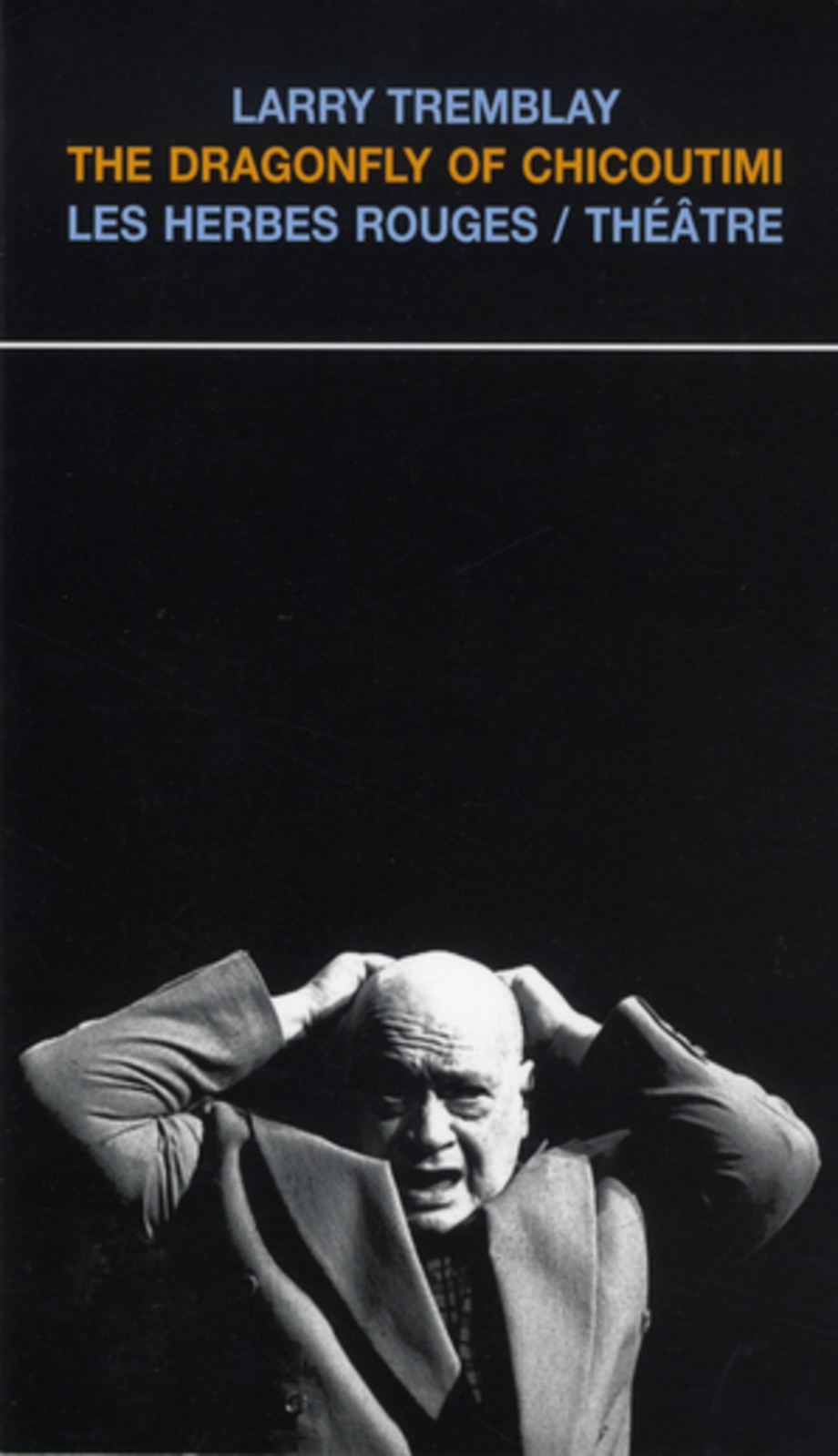

Nous grimpons jusqu’à son espace de travail, situé dans ce qui fut autrefois un grenier. Une sérigraphie installée au-dessus de l’escalier le montre maquillé et costumé lors d’une performance de kathakali à Québec il y a plusieurs années. C’est Larry qui a introduit au Québec cette forme de théâtre dansé originaire du sud de l’Inde. Il en est tombé amoureux lors de son premier voyage en Inde avec une troupe de théâtre de Chicoutimi alors qu’il n’avait que 20 ans. Il est depuis retourné près d’une vingtaine de fois sur le sous-continent. Et pourtant, l’Inde n’a jamais été au cœur de son œuvre en tant qu’écrivain.

— On me pose souvent la question à savoir pourquoi je n’ai pas écrit un livre sur l’Inde. Je réponds toujours : peut-être un jour.

— Mais sais-tu pourquoi tu ne l’as jamais fait?

— Par pudeur, je crois. Les plus belles années de ma vie, je les ai passées en Inde. Peut-être que je veux garder ça pour moi, comme une sorte de trésor intime.

Larry empoigne une statue du dieu hindou Shiva en train d’exécuter une danse cosmique. C’est l’une de ses plus belles pièces de collection, me dit-il. Ses séjours en Inde l’ont fait s’intéresser à l’hindouisme et au bouddhisme. Mais il n’a jamais songé à se convertir à l’une ou l’autre de ces confessions. « Je ne me suis pas libéré d’une religion pour en adopter une autre. »

Toute sa vie, Larry a cherché à se rapiécer une identité en glanant dans une culture et une autre des morceaux choisis. Une pratique syncrétique qui est aussi la mienne. Nos réflexions, lui dis-je, me rappellent les dernières lignes de son essai Résister à la littéréalité. Un exemplaire traîne justement sur l’étagère devant moi, me dit-il. Je le prends et lui en fais la lecture pour lui rafraîchir la mémoire :

J’ai passé toute mon existence à me fuir d’une certaine façon. Pourquoi? Parce que je n’étais pas précisément et entièrement là où je suis apparu à ma naissance. J’étais aussi ailleurs. Et ma quête ne se veut pas qu’une enquête sur ce qui s’est passé avant ma naissance, mais aussi une aventure.

Près de la fenêtre qui illumine la pièce se trouve une large table en bois sur laquelle reposent un ordinateur, une tablette, un téléphone et quelques bibelots. Chaque matin, c’est à cet endroit que Larry s’assoit pour écrire. Actuellement, il planche sur son cinquième roman (dont il me confie la question centrale tout en me faisant promettre de ne pas la révéler). Il travaille également sur un livret pour une adaptation à l’opéra de L’orangeraie, en plus de répondre à l’occasion à des commandes de nouvelles pour des revues ou de textes pour le théâtre. « J’ai aussi deux autres débuts de roman sur le feu. C’est habituel chez moi. Ç’a toujours été comme ça. Parce que je m’ennuie si je travaille sur une seule chose trop longtemps. J’ai besoin de contrepoints. J’appelle ça une tension architectonique. C’est une tension qui fait qu’un roman va soutenir une pièce de théâtre, qui elle va soutenir un texte poétique, qui à son tour va soutenir autre chose. Je crée une architecture de textes, ce qui m’empêche de m’endormir. Un texte peut en questionner un autre, devenir son avocat du diable. Pour moi, c’est une stratégie d’écrivain. Elle n’est sans doute pas bonne pour tous les écrivains, mais pour moi, elle fonctionne très, très bien. »

Nous redescendons d’un étage, jusqu’à sa chambre. Sa table de chevet et sa commode sont encombrées de livres. Franz Kafka, Heather O’Neill, Jack Kerouac, Charles Sagalane, Jean Genet, Karoline Georges. Larry est un lecteur des plus éclectiques. Sous une pile, nous tombons sur mon Ukraine à fragmentation, qu’il a lu il y a plus de deux ans déjà et qu’il m’avait dit avoir apprécié. Je me rends alors compte que j’ai oublié de lui apporter mon dernier-né, Avant l’après : Voyages à Cuba avec George Orwell. Ç’aurait été la moindre des choses, d’autant plus qu’il vient de m’offrir deux de ses recueils de poésie. Intérieurement, j’angoisse toutefois en imaginant ce que pensera le dramaturge de la courte pièce de théâtre en un acte que j’ai insérée dans mon récit.

Nous retournons dans la cuisine. Nous buvons un jus et mangeons des madeleines en nous remémorant notre enfance à Chicoutimi à trois décennies d’intervalle

Il est 20 h 45 quand je quitte la maison de Larry. J’y aurai passé près de six heures.

À croire que nous avions des choses à nous dire.

*

Le lendemain matin, Montréal est une ville libre. Le verglas a fondu, les écoles sont rouvertes et les avions volent sans délai. J’enfourche un Bixi et me rends de nouveau chez Larry. Cette fois, je ne l’ai pas averti de ma venue. Je sonne, mais n’obtiens pas de réponse. J’accroche à sa poignée de porte un sac de plastique. Coïncidence, le sac que j’ai pigé nonchalamment dans une armoire chez moi avant de partir porte le logo de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi, située à quelques dizaines de mètres de la Tabagie 500 où, dans les premières pages de L’impureté, Antoine vole un exemplaire des Mémoires d’une fille rangée de Simone de Beauvoir.

Le sac que je laisse sur la poignée de porte de Larry contient deux livres : Austerlitz, de l’Allemand W. G. Sebald, dont je lui avais recommandé la lecture la veille, et un exemplaire de mon récit Avant l’après.

En ce 17 avril, Larry Tremblay célèbre son soixante-quatrième anniversaire.

Journaliste indépendant et écrivain, Frédérick Lavoie signe toujours des récits marquants et éloquents. Publiés à La Peuplade, ses ouvrages, qui se dévorent comme des romans, interrogent l’humanité et l’histoire pour mettre en perspective l’actualité. Après Allers simples : Aventures journalistiques en Post-Soviétie et Ukraine à fragmentation, son dernier récit-reportage, Avant l’après : Voyages à Cuba avec George Orwell, sonde les changements qui s’opèrent à Cuba, alors que le pays est en transition. Inspiré par une nouvelle traduction de 1984 de George Orwell, il y explore également la liberté d’expression. Le journaliste souhaite « encapsuler le présent pour usage futur » afin que le présent nous permette de comprendre Cuba dans le futur, après les changements. [AM]

Photos : © Frédérick Lavoie

Photo de Frédérick Lavoie : © Sophie Gagnon-Bergeron