La rumeur veut que vous ayez travaillé seize heures par jour, durant six ans, pour terminer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres. Une fois le livre publié, comment retrouver une vie « normale » après un tel marathon?

Ce ne furent pas tout à fait six ans, mais ce fut une longue période. J’adore dessiner… C’est un privilège, et peut-être que j’aime davantage cette activité depuis que la paralysie m’a empêchée de la pratiquer pendant quelque temps. Je considère chaque jour où je peux dessiner comme une bénédiction. Donc, pour répondre à votre question, pour moi, la vie est uniquement normale si elle est consacrée au dessin.

Quand vous étiez jeune, plutôt que de craindre les monstres comme la plupart des enfants, vous les aimiez. Qu’est-ce qui vous faisait alors trembler? Et maintenant, de quoi avez-vous peur?

Une fois, alors que j’étais enfant, j’ai accompagné mon père à un pique-nique d’entreprise qui se déroulait dans une réserve faunique. Je me suis éloignée un peu du pique-nique et j’ai rencontré une jeune fille. Nous avons joué un moment, puis elle m’a emmenée rencontrer ses parents. Son père m’a alors interrogée sur mon origine en me demandant si j’étais une « sale Mexicaine ». Il a dit à sa fille qu’elle serait contaminée si elle jouait avec moi. On m’a intimé de quitter leur terrain de camping, et quelqu’un a jeté une bouteille de bière vide vers moi; elle ne m’a pas frappée, heureusement. J’ai vu la confusion chez ma nouvelle amie, avant qu’elle pose des yeux haineux sur moi. C’était la transition la plus triste et la plus effrayante que je n’avais jamais vue. Ses parents détruisaient son âme.

Je n’ai pas peur de ce genre de personnes. J’ai plutôt peur d’en devenir une, et honnêtement, à voir la façon dont nous sommes de plus en plus conditionnés par la division et entourés d’agressivité, il est plus que jamais possible que de bonnes personnes en viennent à se craindre et à se haïr. Nous devons demeurer vigilants.

Votre livre s’articule autour du thème de la différence. Pourquoi croyez-vous qu’à ce jour, il est encore dérangeant d’être différent?

La marginalité est un endroit magnifique, mais dangereux, dans un monde qui non seulement valorise et récompense la conformité, mais qui punit l’imagination. Nous devons apprendre à nos enfants à aimer et à protéger leur propre bizarrerie.

Vous avez reçu les éloges d’Art Spiegelman. Être reconnue par vos pairs est-il important pour vous en tant qu’artiste?

Ça m’importe, et je suis profondément reconnaissante de la gentillesse d’Art – ainsi que des opinions et du soutien de tant de personnes –, mais je dois mettre l’opinion de tous ces gens de côté lorsque je travaille. Je ne peux rien emporter de cela dans le lieu sacré, la Source, d’où jaillit l’œuvre.

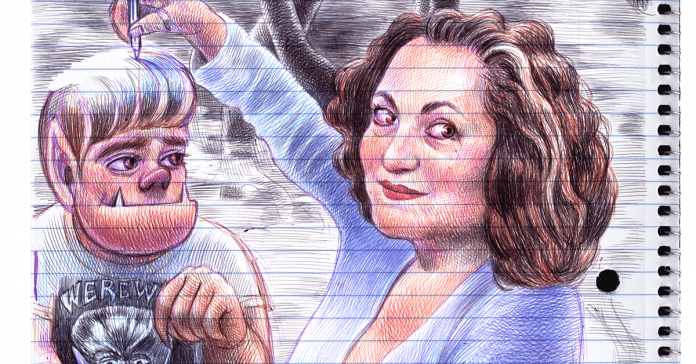

Pourquoi utilisez-vous le stylo à bille? Qu’aimez-vous de cet outil?

Il est omniprésent et humble, mais c’est aussi un sacré bel outil pour faire de l’art.

Vous avez pris part à une résidence d’écriture à la Maison de la littérature de Québec à l’hiver. Avez-vous aimé votre expérience? Sur quoi avez-vous travaillé?

J’ai travaillé sur un projet pour Antoine Tanguay et son incroyable équipe, aux éditions Alto; un projet qui, je l’espère, bénéficiera aux jeunes sans-abri. L’expérience de résidence à la Maison de la littérature a été absolument géniale. J’y ai découvert tellement de gentillesse! J’adore chacun des adorables monstres de la Maison!

Selon vous, pourquoi l’art est-il essentiel à l’humain?

Sans histoires, ni visions, ni musique, ni poésie, ni danse, ni imagination, ce monde serait un endroit trop dur où vivre. Nous sommes faits d’histoires; c’est ainsi que nous savons qui nous sommes, d’où nous venons et où nous allons. Nous ne sommes rien sans art.

Comment se passe l’écriture du second tome de Moi, ce que j’aime, c’est les monstres?

J’adore Charles Dickens. Souvent, ses protagonistes passent les premiers cinq sixièmes de ses romans à recevoir des insultes et à subir des blessures; ils se font vraiment défoncer. Les livres de Dickens m’ont appris que si nous restons fidèles à nous-mêmes, peu importe qui nous fait mal, nous avons gagné la bataille. J’y crois, et c’est ce à quoi je pense en travaillant sur mes projets à venir.