« Mettons que j’ai écrit de la m… – là, ça ne me dérangerait pas du tout que tu me le dises. OK? » C’est avec ces mots, me regardant droit dans les yeux, que Marc Séguin a brisé la glace en entrevue. Quelques personnes qui connaissent l’artiste m’avaient déjà parlé de son humilité sincère et des doutes qu’il cultive envers son écriture. Et pourtant. À mon avis, Les repentirs, son quatrième opus – de loin son plus personnel – s’avère son meilleur.

C’est la journaliste et auteure Danielle Laurin qui l’a approché l’hiver dernier pour l’inviter à participer à III, une branche des éditions Québec Amérique. Idéatrice et directrice littéraire de la nouvelle collection, la sensible femme de lettres a su convaincre l’auteur avec un concept attirant et périlleux à la fois : écrire à la première personne trois récits autonomes, mais liés entre eux et dont le point de départ est un souvenir. Autobiographie ou pure invention? C’est dans ce mystère que réside le nerf du projet au jeu de piste plus inspirant que contraignant pour Marc Séguin, ainsi que pour l’écrivaine Catherine Mavrikakis qui a elle aussi ouvert le bal de la collection cet automne avec Ce qui restera.

« Je peux me mettre à l’abri de l’autofiction, avoue-t-il. En même temps, je ne suis pas en train de faire semblant que je m‘invente une vie, non, je suis en train de dire : il y a des choses qui sont écrites là-dedans qui sont vraies et on ne sait pas lesquelles… » Voilà pour l’aspect attirant de la proposition. Le court délai de production entrait pour sa part dans la catégorie « contrainte » : « J’ai écrit 10 000 mots en février, 10 000 en mars et 10 000 en avril… Je n’avais jamais pensé que je pourrais écrire vite comme ça. Mais là, j’avais un engagement, je n’avais plus le luxe habituel d’écrire quand je veux. D’ailleurs, j’ai toujours trouvé drôles ceux qui réussissent à boucler un roman en quelques mois seulement. »

Pure splendeur

Sa ferme à Hemmingford, son atelier d’artiste à Montréal et son île privée au cœur du fleuve Saint-Laurent ont suffisamment supporté le poids de ses angoisses pour que naissent donc trois histoires intimes dans lesquelles le narrateur, un autiste de haut niveau, se remémore des épisodes de sa vie à travers, entre autres, une mère bienveillante aux allures spectrales, une flamme éternelle, l’éveil aux arts, les angoisses, les regrets, l’irréparable… Le tout en 160 pages d’un concentré de pure splendeur, tant dans la forme que dans l’écriture qui garde l’œil humide et ouvert, le cœur battant, les nerfs sous tension. L’auteur laisse planer l’imminence constante d’un drame en égrenant quelques indices forts à faire saliver même le plus imperturbable lecteur. Rien pour épargner qui que ce soit.

Même constat du côté de ses poèmes d’adolescent rassemblés pour la première fois dans un recueil (Au milieu du monde) paru à la fin de l’été dernier aux éditions Le Noroît, pour lesquelles il a aussi créé un nouveau logo. Ces vers gisaient dans un vieux cahier spiral de cinquième secondaire avec une voiture de course en couverture… « J’ai découvert une immense violence, ça m’a surpris, mais ça m’a rassuré : c’est la même personne avec ce même truc à fleur de peau et cette rage. Je suis resté fidèle à moi-même, finalement… »

Le voile protecteur

Il estime par ailleurs rédempteur le caractère des souvenirs retrouvés : « Je ne cristallise pas mon passé autrement que quand je fais un effort conscient, comme en écrivant Les repentirs. Aller là, c’est aussi une manière de se reconstruire, un exercice qui fait que quelqu’un peut devenir meilleur. Dans le contenu, c’est fascinant l’idée qu’on se fait à soi du passé. La plupart du temps, je pense que tout le monde a des souvenirs erronés de tout, c’est-à-dire qu’on les a voilés ou teintés. Ils font notre affaire comme ça, autant les belles choses que les pas belles et ça peut permettre de les rendre plus supportables… »

Dans Les repentirs, il creuse d’ailleurs cette réflexion : « Avec mes amis, on rêvait de faire comme dans Lucky Luke; mettre une oreille sur le rail et entendre le train venir au loin. Le prévoir. Entendre ses vibrations, comme celles qu’on entend de la mer dans le gros coquillage posé sur le réservoir de la toilette, depuis toujours chez ma grand-mère. Il était rose, nacré à l’intérieur. Je me souviens aussi du désenchantement quand j’ai compris, des années plus tard, que ce n’était pas la mer qu’on entendait, mais l’écho amplifié des vibrations ambiantes. La vérité est si décevante. Je crois que c’est pour ça que je suis devenu artiste. »

Dompteur de mort

Il poursuit en admettant qu’être artiste permet aussi de faire un pied de nez à la mort : « C’est une façon de la dompter en tout cas. J’en suis conscient depuis longtemps. Un tableau que je produis, par exemple, normalement, il sera conservé longtemps. Je ne serai plus là, mais lui va témoigner de mon passage. Ça a quelque chose de rassurant. »

Comme lectrice, s’il y a bien une chose d’extrêmement rassurante dans l’écriture de Marc Séguin, c’est sa manière d’honorer les femmes. Elles sont là, partout, de toutes les manières, mais jamais pour faire chic ou gentil, juste dans une sincérité et un respect naturel. En marge des vagues de dénonciations d’hommes aux comportements sexuels inacceptables, ses propos sont aussi de la musique à mes oreilles : « À partir du moment où on décide qu’on veut la parité et qu’il y a une égalité entre les sexes, je pense que de traiter une femme avec des petits soins ou plus d’attentions que d’habitude, c’est se moquer d’elle… Ça me fait penser à des prédateurs qui un jour m’ont dit : “Crisse que j’aime les femmes!” C’est faux, ils n’aiment pas les femmes, ils aiment les dominer, les taponner! Je pense qu’aimer une femme, ce n’est pas ça; c’est la traiter en égale; avec ses peurs, ses lubies, ses fantasmes, son cœur, tout comme n’importe quel autre être humain. »

Ah. Voilà.

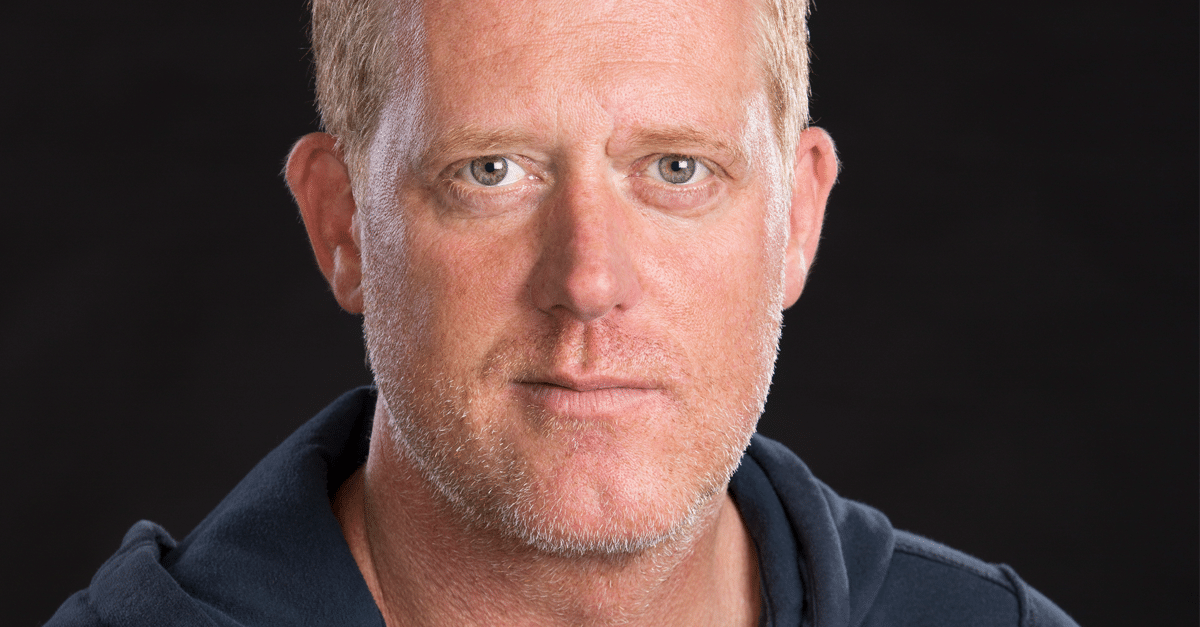

Photo : © Martine Doyon