On aime les contempler, s’y miroiter, s’y perdre, laisser leurs ondulations remuer nos lieux d’aventure et de mélancolie. Les horizons d’eau sont partout dans le catalogue des éditions La Peuplade (on pense tout de suite à l’incroyable Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali, dont on vous parle ici). Portées par leur emblème qui figure un phare, elles ont peut-être sans même le savoir appelé le large à venir les rejoindre. « Le phare est venu se poser sur notre topographie naturelle, explique Mylène Bouchard, directrice littéraire et cofondatrice de la maison. Il y a la terre, la forêt et l’eau aussi est là, elle est partout comme ruisseau, rivière, lac, fleuve, mer, océan. Sur la carte de La Peuplade, il y a plusieurs phares dans lesquels on grimpe pour saisir la portée de l’espace, pour capter la beauté. On se trouve là, guidé dans ces repères, en voyageur. » Aiguillés par leurs faisceaux tournants, les personnages, braves et souverains, prennent la mer, fascinés par sa moire, alanguis de ses flots. Certains n’en reviendront pas, tandis que d’autres y trouveront la réconciliation dans le rythme incantatoire des clameurs venant des abysses océaniques.

V., la narratrice du roman Les falaises de Virginie DeChamplain, quitte en catastrophe la métropole où elle habite désormais : le corps gisant de sa mère a été reflué par le fleuve où elle s’est jetée, près de sa maison, en Gaspésie. Remontent alors les réminiscences de son enfance avec cette mère nomade à la santé mentale chancelante et avec elles, l’amertume et les ressentiments. La jeune femme s’installe dans la maison afin de faire le ménage des affaires, bien qu’elle préférerait tout brûler. « J’ouvre la porte qui donne sur la galerie. Je suis debout au-dessus du monde. Au-dessus du Saint-Laurent tout ouvert. Les vagues dans la crique s’écrasent l’une contre l’autre. Les embruns éclaboussent jusqu’ici. J’ouvre la bouche, tire la langue. L’eau goûte la mort. C’est là qu’elle s’est échouée. Déposée par le ressac. » Elle s’établit au milieu du salon et s’entoure des cahiers écrits par sa grand-mère, créant une île des mots de cette aïeule éprise de liberté. Essayant de raccommoder cette race de femmes ayant toujours vécu en parallèle l’une de l’autre, elle se rendra en Islande, pays de ses ascendantes, se tenir près de la monumentalité des falaises, aspirée dans leur hauteur. V. se rive au grandiose, celui du paysage, mais aussi celui, malgré les embâcles, de la survivance de leur lignée.

À la fois poésie d’amour et de lumière, de voyage et de filiation, le recueil Lac noir de Roseline Lambert suit un parcours d’eau nous menant en Albanie, en Finlande, au Monténégro. Le périple que l’autrice traverse se révèle un passage obligé, un rite de transition afin d’aboutir à une pleine renaissance. Si le chemin s’avère ardu, parsemé de départs et de séparations, la voix de son ancêtre, lui parvenant du fond des eaux, la replace continûment dans le courant. « Au lac de la nuit ma grand-mère incante/ma rose pique-aiguilles n’oublie pas ton cœur/brodé de varech ne te perds pas dans tes fumées/violettes je cherche sa pupille sous les glaces ». À chaque page, les données de positionnement sont inscrites, telles des bouées de référence servant à rappeler à la narratrice où elle se situe dans le paysage de ses pérégrinations, à inventorier ses points de chute, pour refaire surface au prochain cours d’eau, s’ébrouant au sortir du lac et de ses ombres. Malgré les doutes qu’il ne revienne, le retour pourtant fidèle de l’océan l’emportant dans sa fougue lui prouve sa réalité. Elle peut encore s’abandonner aux raies du jour, se métamorphoser dans le miroitement des yeux de l’homme aimé. Doucement, à pas légers sur la croûte gelée menaçant une possible débâcle, elle apprend à marcher avec les risques de fissures et la fragilité des promesses.

L’eau constitue encore une route fluviale parfaite pour les colonisateurs comme ceux de Ténèbre de Paul Kawczak, dont l’action se situe à la fin du XIXe siècle, relatant la mainmise sur le Congo par Léopold II. Un carnage engendrant plus ou moins 15 000 morts, mené, toujours, par une insatiable appétence de profits. Le géomètre Pierre Claes, jeune homme à l’ambition imprécise qui s’engagera dans l’aventure avec le souhait de se forger une identité, est délégué pour aller tirer la ligne nord du pays comme le roi l’envisage. Mais les bateaux d’expédition, dont le Fleur de Bruges du roman, ne ressemblent guère aux croisières de plaisance; les heures y sont longues, difficiles. « Au bout d’une douzaine d’heures à naviguer ainsi, on s’était aperçu que le bateau prenait l’eau. Le heurt violent provoqué par l’attaque suicide du dernier hippopotame avait descellé en un endroit plusieurs des rivets qui maintenaient la coque de métal à l’armature de bois. L’équipage dut se relayer jour et nuit pour écoper. » Sous la coupe autoritaire de Blancs ne reculant devant rien pour asseoir leur domination et profiter des ressources rentables du caoutchouc et de l’ivoire, l’Afrique est implacablement passée à tabac. Vertigineuse est cette histoire, comme l’est l’idée qu’un cours d’eau puisse conduire des ennemis. Cependant, il arrive que ces mêmes vagues soient un transport de migration, un couloir vers l’ailleurs, terres de meilleures contrées. Mais ça, c’est un autre livre.

Le journalisme se définit comme une profession conduite par l’objectivité et devant relater des faits. Pour le reporter indépendant Frédérick Lavoie, tout n’est pas si simple cependant. Exerçant son travail avec rigueur et honnêteté, il fait face à des écueils qui le renvoient à son rôle imparfait de messager. Parce que s’il doit se rendre sur le terrain et recueillir les informations des personnes concernées par une situation, encore faut-il percevoir l’amplitude, les variations et les prolongements de leurs paroles et des défis qu’elles sous-entendent. Avec Troubler les eaux, l’auteur part pour le Bangladesh avec l’envie de comprendre la problématique entourant la pollution de l’eau. Au-delà des tenants et aboutissants, des données et des renseignements qu’il récolte et met en ordre persistent les doutes, ces eaux troubles le chahutant sur la raison même de sa présence en ces lieux: prétendre livrer la vérité. Les barèmes du milieu médiatique lui enjoignent de se plier à certains impératifs afin de satisfaire un système soumis à des chiffres et aux exigences d’un auditoire. Plus il avance, plus Lavoie ne fait qu’un avec son sujet; l’eau est une nécessité au même titre que l’actualité est primordiale à l’intelligence de ce qui nous arrive. Mais à l’est de l’Inde, le lien à l’eau est compliqué, comme aussi rapporter des nouvelles du monde requiert parfois une latitude incompatible avec des pratiques normées ne tenant pas compte de plusieurs contingences. Questionnant à contre-courant les pratiques d’usage, l’auteur tente même de porter une oreille à ce qu’aurait à nous dire l’eau sur les besoins la concernant. « […] plus il m’apparaissait urgent que le journalisme se mette à considérer la rivière non plus comme un simple objet, mais comme une source, dans le sens le plus journalistique du terme. Une source qu’il avait le devoir d’écouter afin d’apprendre à représenter ses intérêts dans le débat public. » Encouragé par l’appel des eaux, Frédérick Lavoie exerce ici un louable examen de conscience.

Avec la poésie ondoyante de Noémie Pomerleau-Cloutier, nous entrons en Basse-Côte-Nord, délimitée entre Kegaska — le bout de la route 138 — et le Labrador. Dans cette zone où vivent ceux et celles qu’on nomme les Coasters, on ne pénètre, de février à avril, que par voie navigable. L’autrice, s’embarquant sur le Bella-Desgagnés, a voulu aller à la rencontre de ses habitants — innus, francophones et anglophones — confrontés perpétuellement au limitrophe, à la délimitation. Mais le fleuve peut-il vraiment être une limite? C’est ce que La patience du lichen veut transcender, les bords n’existent pas avec un Saint-Laurent en guise de perspective. Il fait naître et grandir une constellation de gens en épousailles perpétuelles avec une immensité qui donne, mais aussi qui prend, faisant renverser les bateaux dans ses grandes bourrasques. Le fleuve laisse également venir les envahisseurs, ravissant jusqu’à l’essence, la culture d’un peuple. « vos parents/pris au piège//si personne d’ici va au pensionnat/y aura pas d’allocation familiale/pas de bien-être social/pas de pension de vieillesse//vous quatre/une dime/pour toute la communauté//on a coupé/tous les reflets bleus de vos têtes/on a rasé/nutem tshi maneinan/tout ce qui était libre/ka takuak tshekuan eka miakunakan ». Il faut apprivoiser cette vie particulière du bord de l’eau, la chérir ardemment, inspirer ses embruns et se coller à ses rivages pour ne pas vouloir la quitter. L’aimer, autant que la poète use d’une grande humanité afin de nous faire embrasser ses échos multiples.

Le roman qu’est Atlantique Nord de Romane Bladou perce les eaux pour y faire surgir ses nuances plurielles, réverbérant les quêtes de ses personnages assoiffés d’affranchissement. Camille laisse son quotidien montréalais pour aller s’épanouir à Terre-Neuve. Sans savoir ce qu’elle défie, elle se mire dans les paysages alentour, inventoriant dans son cahier les mots s’apparentant aux vagues. Elle contemple, se promène, semble errer, mais une lente mutation est en train de s’accomplir, accompagnée par l’océan à sa fenêtre qu’elle finit par rejoindre. « Elle réapprenait à flotter — dans cet entre-deux, elle s’effaçait des deux mondes, celui de l’air et celui de l’eau, et se sentait vivante dans cette liminalité. » Cet état prend racine dans son corps, agit à la façon d’une empreinte qui la raccordera à elle-même. Tandis que pour William, petit habitant d’une île écossaise, l’eau, la plage, les galets accompagnent son enfance et le font grandir. Dans un petit village de pêcheurs en Islande, Lou cherche des traces de la mort de son frère, engouffré par l’océan qui, un jour noir, a prétendu être Dieu et a décidé du sort d’un homme. En Bretagne, Célia, une adolescente dans l’appréhension de tous ses jours qui lui reste à vivre, trouve, à travers la compagnie des eaux, une sorte d’épiphanie. Tels des entrelacs, les récits se croisent et s’interpellent, formant une mosaïque attachée par le grand Atlantique.

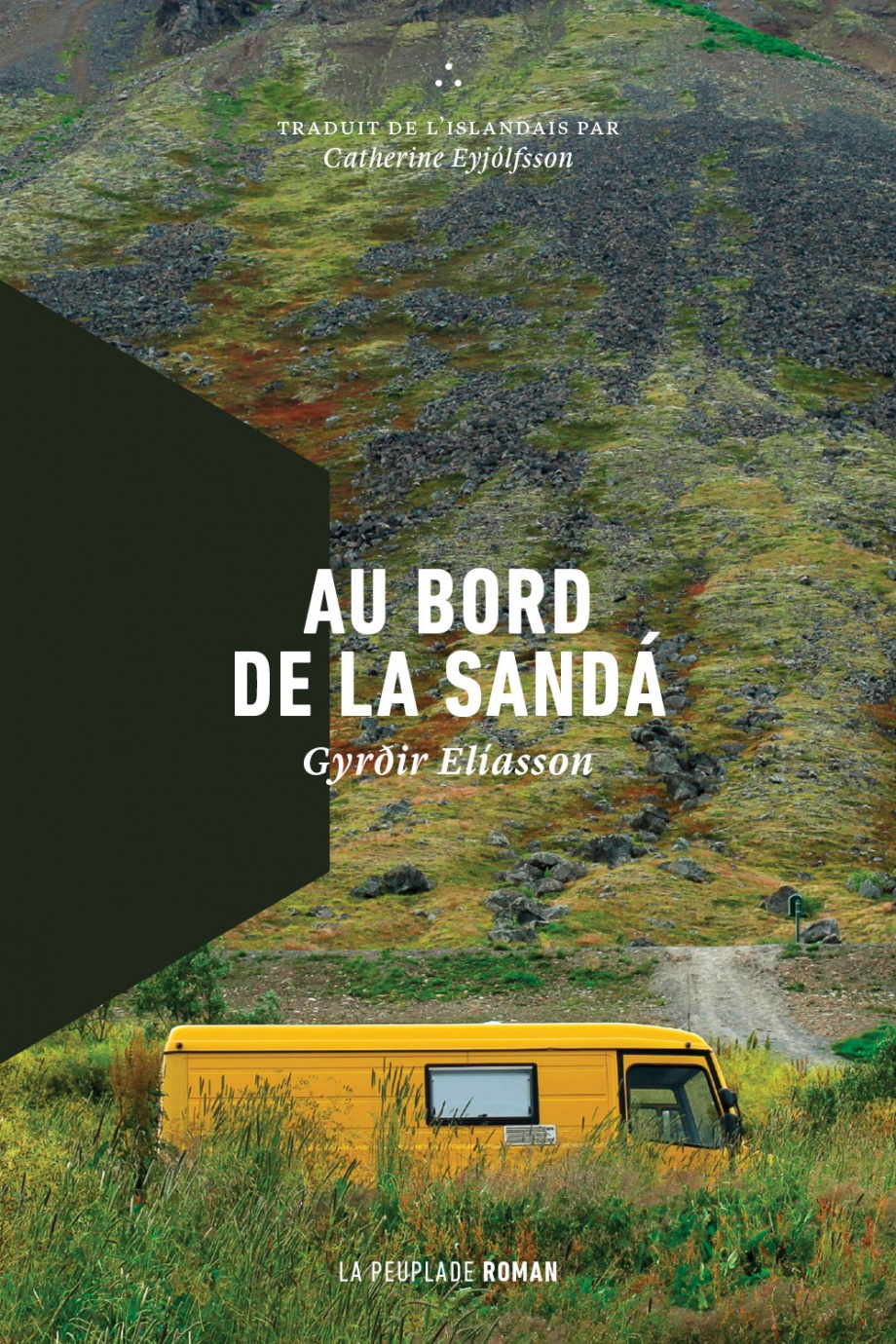

Un peintre solitaire arpente la forêt, là où coule tout près la Sandá, rivière d’Islande. Il souhaite rendre compte sur la toile de la réalité des arbres, obnubilé par son sujet qu’il observe pendant ses déambulations dans les bois aussi bien que dans les livres qu’il garde dans ses deux caravanes, l’une lui tenant lieu de logis principal, l’autre d’atelier de travail. Le personnage d’Au bord de la Sandá de Gyrdir Eliasson vit dans une espèce de bourgade rassemblant plusieurs roulottes, mais il n’élabore aucun contact avec personne. Seul lui importe son art et ses lectures, et cette femme qui apparaît furtivement lors de ses promenades, ne sachant s’il s’agit d’une vision, d’une campeuse, d’un spectre, qui sait? Il vagabonde, sur les sentiers ou dans ses propres méandres introspectifs. « Puis, je me mets à penser à ce nom, Sandá : rivière de sable, et en corrélation avec son courant incessant au fil des années écoulées de ma vie, il me vient tout à coup à l’idée qu’elles ont été en quelque sorte des années de sable, dénudées et balayées par le vent, comme un désert desséché par un hiver sans pluie. J’ai du mal à me débarrasser de cette idée. » Au cœur de ses divagations, les eaux réflexives de la rivière lui font emprunter des détours, entre onirisme, passage des saisons et hautes contemplations.

Le mouvement de la pensée de la narratrice d’Elle nage de Marianne Apostolides est indissociable de la mesure qui cadence le tempo de ses gestes. Kat croit que si elle arrive à déterminer, au terme de trente-neuf longueurs — ce qui correspond à chacune des années de sa vie —, l’instant exact ayant entraîné la défaite de son mariage, elle s’expliquera ce qu’il faut faire. Pour le moment, elle se trouve en Grèce, pays des origines, dans une piscine à ciel ouvert nourrie par les ruisseaux à se remémorer des bouts de sa vie, des souvenirs du père, de la mère, de l’amant. Dans sa nage, Kat est vite confrontée à l’échéance, à ce qui prend fin un jour ou l’autre. La résistance de l’eau l’oblige chaque fois à poser une action pour continuer, à battre des bras et des jambes, à respirer, pour se projeter en avant. À ce moment, l’eau devient une alliée, elles font corps dans la recherche du désir. Pendant les pauses, Kat guette la résolution, puis s’élance à nouveau, prête à briguer sa liberté qui est en tout temps plurielle. Dans la construction même du texte, il y a constamment deux mots pour venir nommer une chose, on refuse de faire un choix, on veut tout emporter. « Elle s’approche du mur — la frontière, définie — et compte/calcule inconsciemment les longueurs parcourues tandis qu’elle se rappelle des scènes lointaines/intérieures. » Kat nage pour défaire ses amarres, devenir liquide, coulante, immergée dans une complétude sans réserve.

L’eau, sa fascinante transparence, son inconsistance qui la font aller là où elle veut; son étrange pouvoir dont on se sert pour bénir; l’eau, qui remplit la poche utérine, en somme notre première demeure. Les écrivaines et écrivains s’en inspirent, attirés par ses mystères et ses nombreuses évocations. « Il est difficile de répondre pour d’autres écrivains, admet l’éditrice de La Peuplade, mais j’aime croire que la présence de l’eau rejoint une vaste possibilité de territoires intérieurs. Quand j’ai écrit mon roman L’imparfaite amitié, il s’agissait précisément de sonder les profondeurs d’une femme en exil, Amanda Pedneault. Je l’ai vue au fil du projet apparaître dans le corps d’une goélette, l’Amanda Transport, un bateau de bois quittant son île natale. Comme l’amour et le feu, l’eau (les larmes, l’île, c’est l’eau aussi) est partout dans ce livre : L’Isle-aux-Coudres, L’Anse-Pleureuse, la Vltava, la mer d’Ostende, même Venise. Et dans cette dernière partie intitulée « Feu de joie », on lit : “L’eau, c’est plus fort que tout. Je veux brûler sur l’eau. Je veux tout, être tout. Le feu, le bois, le fer, l’eau. J’ai quitté ma vie de bois. Et je renaîtrai de mes cendres. Je renaîtrai de la nuit.” » De leurs déplacements fluides et organiques, les eaux nous transportent vers d’autres rives, charrient nos regrets, nous lavent de nos péchés. « Mais si le regard des choses est un peu doux; un peu grave, un peu pensif, c’est un regard de l’eau », écrit Gaston Bachelard dans L’eau et les rêves. C’est en scrutant sa ligne d’horizon qu’on forme nos vœux les plus chers. C’est sur ses berges que l’on va pour lancer une bouteille à la mer et croire en l’impossible.