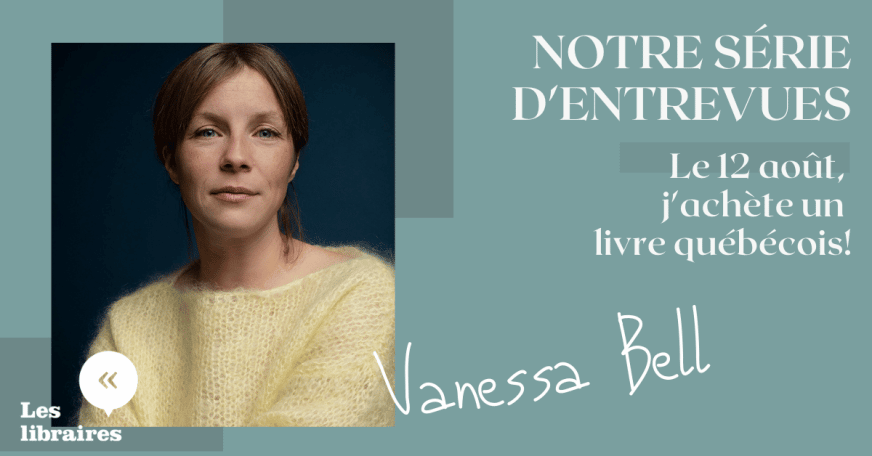

Vous écrivez que le fait d’être une femme, qui plus est une femme noire, « est un programme à réviser constamment ». En cette période tourmentée, être une femme noire est-il un vertige?

Quand on est une femme et qu’on est noire, on est une ombre.

Être une femme noire exige de se placer toujours en hauteur pour ne pas être écrasée par le réel. Le beau temps, c’est pour les Blancs et les Blanches. C’est toujours la tempête quand on est une simple femme noire comme moi. Le monde est assez indifférent à ma situation; situation qu’il engendre avec des catégories sociales étouffantes. Les injonctions cachées me demandent d’être invisible et inaudible. Quand on nomme la femme noire, c’est simplement pour mieux la réduire au silence.

J’ai donné à mes mots

des pieds fous

vous m’entendrez sans me voir

Pourquoi avoir choisi la poésie comme langue d’écriture?

J’ai compris une chose en écrivant La femme cent couleurs : la poésie est ma langue maternelle. Ma mère avait cette façon précieuse de coller à tous ses mots un horizon irrémissible. J’étais satisfaite et enchantée. J’apprenais le pouvoir des mots. Elle me dit qu’enfant, je lui posais des questions compliquées. Je peux faire tous les reproches à mes parents, mais ils ont été et demeurent follement poétiques en m’apprenant l’indépassable, en m’approchant du vertige. J’ai reçu et je reçois beaucoup d’amour, principalement par les mots. J’ai appris sans le savoir à aimer sans les gestes, avec la force persuasive du langage.

L’idée est d’exister et de respirer avec les mots. J’ai senti qu’il fallait que j’allume un feu qui ne pourrait pas s’éteindre. J’ai choisi la poésie.

« Pour dire le feu sans brûler j’écris des poèmes. »

Je devais réfléchir et trouver la meilleure façon de dire cette blessure qui ne cicatrise pas.

Vous écrivez : « Je suis surface / silence de l’insulte // on a fait de moi / une rebelle / ma voix ». Quel a été le point de bascule qui a fait se réveiller votre parole?

Je cherchais à aller au bout de ce qui était possible dans mon désir de liberté et d’humanité. Les mots viennent à moi sans que j’aie à les chercher.

Quand j’ai lu Beloved, quelque chose en moi s’est transformé de façon radicale et permanente. Je me souviens bien que je me suis dit : « Je ne savais pas qu’on pouvait faire ça avec les mots. » À une amie, je disais récemment qu’en lisant Morrison, c’est comme si on m’avait arraché les yeux et qu’on m’en avait donné d’autres en me disant : « Maintenant, tu vas voir avec ça. » La voix qui accompagne ces nouveaux yeux, c’est La femme cent couleurs.

C’est à cette femme qu’on ne dira jamais : « Speak white ». Je devais entrer dans la complexité des choses, me penser dans l’espace et le temps. Mon histoire c’est l’histoire de tout le monde. Je lis et découvre l’histoire de l’Amérique dont la condition essentielle est un génocide, un racisme terrible qui arrive jusqu’à moi.

Je devais réfléchir et trouver la meilleure façon de dire cette blessure qui ne cicatrise pas. Avec la poésie, il n’y a pas de géographie possible, les routes sont dans le visible et l’invisible.

Mon recueil est une parole que j’ai voulu douce et engageante parce que la fameuse « femme noire » veut témoigner de son vertige. La couleur de sa peau ne dit rien sur sa façon de répondre à la vie. Elle cherche à parler à toutes les femmes. C’est la raison pour laquelle j’ai joué avec l’homophone cent et sans.

Vous écrivez : « lutter chaque jour / qu’une naissance de moi / accueille la beauté ». Comment parvenir à rester les bras ouverts?

C’est une conviction qui me donne la force de toujours ouvrir les bras. Ce qui me tient, c’est l’amour, uniquement. Celui que je donne et celui que je reçois. Si je ne suis plus en mesure ni de le recevoir, ni de le donner, je suis foutue. La colère peut vite nous faire chavirer dans la violence et la violence n’est pas féconde.

Être libre est un engagement à soi-même. Les trésors qui arrivent à moi quand j’ai les bras ouverts sont inestimables : amitiés, sensibilités nouvelles, connaissances, etc. Pour moi, fermer les bras, c’est un peu mourir.

Je revendique ma dignité, quitte à me faire magicienne des mots.

Parlez-nous des écrivains, écrivaines que vous aimez.

Hanna Arendt. Ce qu’elle dit de la culture m’habite; cet objet pensé qui ne meurt pas et qui n’a rien à voir avec l’efficacité ou le rendement, mais qui maintient un lien intime avec le Beau.

John Berger : Je lis surtout ses essais. Sa lecture du Caravage, qui est son peintre préféré, est captivante. Il a une sensibilité aux détails qui m’émeut.

Catherine Blondeau. Son premier roman, Débutants, est un chef-d’œuvre. Elle se pose les mêmes questions que moi. La race a-t-elle toujours été le pivot central de l’orchestration du monde? Comprenons-nous ce que les autres ont laissé de leur présence au monde? Elle y répond de façon magistrale en traversant la vie de personnages bigarrés, attachants et surtout en quête d’une lumière qui ne saurait avilir leur humanité

Joséphine Bacon : Quand j’ai lu les recueils de Bacon, j’ai compris que mon rythme lent n’était pas incongru. Elle écrit comme on marche sans précipitation, sans menace avec la présence de la Terre sous nos pieds. Elle est libre. Elle m’apaise.

Toni Morrison. Elle est mon miroir et mon absolu.

José Saramago : Il réussit à écrire avec la candeur et l’intelligence de l’enfance et la sagesse de l’âge mûr. Quel bonheur!

Chimamandah Ngozie Adichie. J’aime beaucoup sa façon de décrire le racisme sans le nommer. Elle opère un renversement constant et c’est agréable quand on est à l’envers du monde comme moi.

Photo : © Étienne Bienvenu