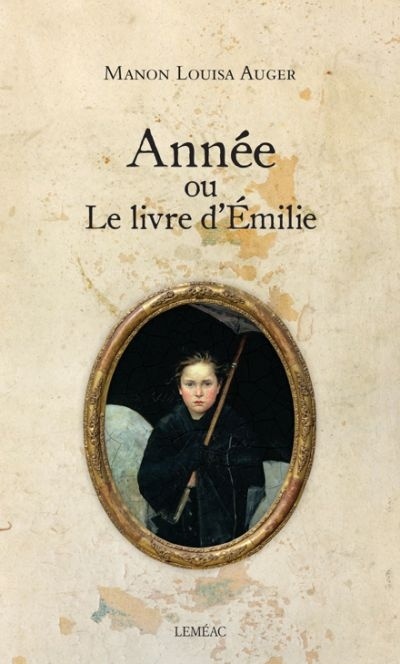

Entre le premier jet, il y a plus d’une vingtaine d’années, et la parution d’Éloïse ou Le violon, Manon Louisa Auger a fait beaucoup de chemin. Estimant qu’elle n’était pas assez mûre pour l’écriture, elle a elle-même tabletté son projet. Un bac avec une mineure en création littéraire, une maîtrise où elle a eu la piqûre pour la théorie littéraire, un doctorat dont la thèse a été publiée (Les journaux intimes et personnels au Québec : Poétique d’un genre littéraire incertain, PUM), l’enseignement et un premier roman plus tard (Année ou Le livre d’Émilie), elle s’est enfin lancée dans la réécriture. Ainsi est né ce roman qui porte le même parfum que les œuvres d’Anne Hébert, ce roman qui esquisse au fil des chapitres sa réelle teneur et qui atteint sa pleine densité au tout dernier mot du livre, laissant un grand frisson parcourir le lecteur.

La reine des bois

« Éloïse avait jeté son père dans le puits. Assise sur le rebord de briques élimées, elle lançait, une à une, les pierres qu’elle avait soigneusement choisies, fouillant le sol, cherchant celles qui lui paraissaient les plus rêches contre sa paume ou celles qui s’enfonçaient d’une pointe si elle fermait le poing. » Ainsi débute notre rencontre avec Éloïse, cette jeune fille sans âge qui devient fil-de-fériste entre fabulations et cruauté, celle dont le lecteur s’éprendra assurément malgré la froideur de ses manies, l’extravagance de ses regards et l’avidité de son besoin d’exister, toujours plus fort.

L’histoire se déroule dans l’entre-deux-guerres, au Québec, durant la Grande Crise économique. Éloïse vit au fond des bois avec sa mère et son grand-père, insère des aiguilles de mélèzes dans ses cheveux tressés pour s’en faire d’originales couronnes, s’enivre de la froideur des eaux riveraines lorsqu’elle s’y glisse pieds nus. C’est une petite fille à la santé fragile et pourtant solide comme un roc, plongée dans une profonde tristesse et pourtant si ouverte sur le monde qui l’entoure. Elle est enjôleuse, autant que machiavélique. C’est une jeune femme qui possède la répartie d’une Anne Shirley, et aussi une solitaire qui écoute en silence « les hurlements des loups et les plaintes à fendre l’âme des coyotes — des enfants comme elle, perdus dans la forêt, qui s’appelaient les uns les autres ». Oui, Éloïse est à elle seule un personnage complexe et fascinant : « Je voulais que les lecteurs aient un rapport très ambigu à ce personnage, en ne sachant pas ce qui lui est arrivé. Les gens qui portent des cicatrices invisibles aux yeux des autres ont parfois des difficultés à lire le monde d’une façon normale. Comme Éloïse », exprime Manon Louisa Auger.

Les temps passent et, voyant que son mari demeure toujours introuvable — est-il parti? est-il réellement au fond du puits? —, la mère d’Éloïse, dont toute la famille a le ventre qui crie famine, choisira de se remarier, par nécessité, avec le propriétaire d’une auberge, en ville. Tous y emménagent, délaissant ainsi leur cabane au fond des bois — cette forêt d’ailleurs si bien décrite par l’autrice, tout en couleurs vaseuses, en odeurs terreuses, en espaces de liberté. Dès lors, les contrastes entre la sauvagerie sylvestre et celle de la ville s’entrechoqueront, alors qu’Éloïse embrassera du regard un paysage qui n’est plus fait de végétaux et de faune hurlante, mais de poussière, d’ouvriers et d’une fillette habillée de blanc.

Loin des contes de fées

Son personnage, Manon Louisa Auger l’a longuement peaufiné : « Éloïse est dans toutes les positions : elle est à la fois la victime, le grand méchant loup et la sorcière qui donne la pomme empoisonnée. Je trouvais ça intéressant de montrer que rien n’est jamais tout blanc ou tout noir et qu’il y a une infinité de zone grises. » L’autrice a d’ailleurs beaucoup travaillé avec les figures féminines des contes de fées et celle de la petite fille dans l’imaginaire occidental. Elle cite en exemple Dorothée du Magicien d’Oz, Alice dans Alice au pays des merveilles, le Petit Chaperon Rouge, la Petite Sirène, Blanche Neige, le Petit Poucet. « Et je suis aussi allée du côté de la figure de femme plus adulte — ou plus controversée —, comme la figure de Lolita et celle de la sorcière, qui est d’ailleurs aussi présente dans les contes. »

De tout le roman, un seul personnage osera dire qu’Éloïse est une sorcière, et il le criera avec une forte amertume : le grand-père. Figure masculine qui symbolise l’ordre patriarcal et dont une partie du discours a été inspirée d’un passage de l’essai Entre raison et déraison de France Théoret, ce personnage en est un habilement construit car absolument insupportable. Râleur et en perte d’autonomie, il continue d’avoir la mainmise sur sa fille et Éloïse. Du moins le croit-il. « C’est un personnage qui me permettait de mettre toutes les horreurs du monde dans sa bouche », ajoutera celle qui l’a créé, totalement à l’opposé de son propre grand-père.

L’une des clés pour faire fonctionner le roman s’est pointée le nez bien après que l’image de cette petite en haillons, assise au bord d’un puits et y lançant des roches, eut surgi de l’imaginaire de l’autrice. C’est à la lecture de l’ouvrage Les constellées, de Daniel Grenier, que Manon Louisa Auger a trouvé la pièce manquante. « Dans son chapitre consacré aux figures de la sorcière chez les femmes qui écrivent, Grenier met de l’avant que les sorcières ne sont pas des figures unilatérales comme on nous les présente dans les contes de fées ou dans les films de Disney, que les sorcières sont des femmes terriblement complexes. Finalement, ce qu’on appelle sorcière, ce sont en fait des femmes qui sont marginales, qui ne correspondent pas aux normes de la société. C’est une femme qui fait peur aux hommes. » Et Éloïse a ce pouvoir, celui de terrifier tout autant que d’enchanter les gens autour d’elle. « On ne sait pas si finalement, c’est une sorcière ou non », mais ça n’a pas d’importance, car, comme l’autrice le décrit si habilement, « c’est un roman qui n’apporte aucune certitude ». Et c’est justement de toutes ces nuances, possibilités en suspens, non-dits et silences que l’histoire tire son originalité et sa puissance.

Esthétiser la laideur du monde

Si Éloïse ou Le violon est un roman porté par l’élément qu’est la terre, son précédent — et excellent — roman, Année ou Le livre d’Émilie, en était un porté par le vent. Pas étonnant : il s’inspirait de la vie et de l’œuvre d’Emily Brontë. Ces deux romans, volontairement dans une continuité de ton, mettent en scène des éléments semblables : deux personnages féminins complexes, le rapport à la nature — l’autrice fut inspirée par son enfance à la campagne à écumer les sentiers —, cet état sauvage tapi au creux de certains êtres et cette écriture, classique comme il s’en fait dorénavant peu au Québec et d’une beauté contrastant avec la cruauté du monde qu’elle met en scène. « J’ai une vision un peu démodée de la littérature, explique Manon Louisa Auger. C’est-à-dire que ma façon d’écrire n’en est pas une pour réparer des choses, ce n’est pas une façon d’exorciser ou de régler des comptes. C’est vraiment une façon d’explorer la laideur du monde, la violence, mais en l’esthétisant beaucoup afin de confronter mon lecteur avec des sentiments contradictoires. C’est d’ailleurs vraiment une similitude entre mes deux romans. »

À 17 ans, lorsqu’elle lit Les hauts de Hurlevent, c’est une révélation : comment une histoire aussi épouvantable, aussi violente, pouvait-elle être à la fois si belle? Lorsqu’elle s’est mise à l’écriture, c’est justement ce mystère qu’elle a tenté de percer. Elle est retournée lire Brontë, a refait ses classes en apprenant du maître, en tentant de comprendre ce que sa prédécesseure faisait de si efficace. « Je me suis rendu compte qu’elle n’interprétait jamais, qu’elle ne faisait que décrire ce qui était là. Et pour moi, ce fut la leçon la plus importante : laisser le lecteur faire le travail, ne pas lui dire ce qu’il doit ressentir, mais faire en sorte qu’il le ressente. Je pense que c’est ça, notre travail d’écrivain. » L’écriture a donc été énormément travaillée en ce sens. « Et dans Éloïse ou Le violon, qui est une histoire assez épouvantable, j’ai vraiment travaillé la narration pour esthétiser au maximum cette espèce de laideur, ces pulsions sauvages qui sont au cœur de chacun de nous. »

Emily Brontë, Baum, Lewis Carroll, France Théoret, Anaïs Nin, les journaux d’Elsa Triolet, Les enfants du sabbat d’Anne Hébert, l’imaginaire des femmes écrivaines du XIXe siècle… Manon Louisa Auger n’est pas seule quand elle écrit et elle est forte de toutes ses connaissances acquises au fil des années où elle a laissé mûrir ses projets. « Les autres auteurs viennent tellement me nourrir, dit-elle. J’aime beaucoup m’inscrire dans une filiation. On se sent tellement seul quand on écrit. Et comme j’écris sur des thèmes qui sont quand même assez difficiles, je me sentais souvent désarmée devant tout ça. » Lecteurs, vous avez ainsi ici la liste des affinités littéraires de madame Auger, pour vérifier si votre curiosité fait bien d’être titillée.

Oh, et le violon du titre, que vient-il faire dans cette histoire? C’est le fil rouge, c’est le désir et l’ennemi de la petite. C’est le bois qu’Éloïse ne contrôle pas. C’est celui qu’elle enferme sous son lit. C’est celui qui la rend malade et ivre à la fois. C’est son exutoire et son tortionnaire. Mais lisez, lisez ce roman magnifique, et vous comprendrez…

Photo : © Audrée Wilhelmy