Une partie de cette entrevue exclusive a paru dans le catalogue de Noël 2014 des Librairies indépendantes du Québec. Vous pouvez consulter le catalogue ici.

L’exil, le déracinement, la quête d’identité et la résilience sont sans doute des thèmes qui vous touchent particulièrement si l’on pense à votre propre parcours. Quel est selon vous le plus grand espoir de ceux qui doivent se rebâtir « ailleurs »?

J’ai rejoint mes parents à Paris en janvier 1964, j’avais deux ans et demi, et depuis lors, j’ai parlé français pour communiquer avec eux. La question traditionnelle de la langue maternelle est donc très floue pour moi, ma mère est partie quand j’avais huit mois, mais je suppose qu’elle me parlait en macédonien avant, mais ma grand-mère à laquelle mes parents m’ont confiée jusqu’à ce que je les rejoigne à Paris, pour toujours, parlait quant à elle serbo-croate donc je suppose que j’ai commencé à parler … les deux langues. Il reste que ces origines-là sont très anciennes et datent d’avant la formation de mon intellect et surtout de mon appréhension du monde par l’apprentissage de l’écriture, de la lecture et d’une vision du monde fondée par la culture, lesquelles se sont faites, selon le souhait de mon père, en français et en France. C’est vrai pour mon frère, mon demi-frère et ma demi-sœur, tous nés après moi à Paris.

Ce qui me spécifie dans cette fratrie ce n’est pas tant le décalage géographique, assez mineur, mais plutôt la sensation profonde, et pour être sincère, toujours mystérieuse quant à ses sources, de mon profond sentiment de non-appartenance à un groupe ou à une structure, et certainement pas à un pays. Sans faire de psychanalyse, je n’ai jamais reconstruit vraiment la perte du lien originel à la mère. Je n’ai cessé de le faire pourtant, en faisant des études d’Histoire, en devenant mère, donc en tentant de créer ce lien pour et avec mes enfants, et surtout, surtout, par l’écriture.

Écrire c’est se récrire, se reconstruire. À neuf ans, j’ai dit que je serais écrivain, je ne me suis jamais demandé de ma vie ce que j’allais faire d’autre. De fait, toute ma vie est ancrée, structurée et rebâtie autour de la langue française, et de l’écriture. J’ai raconté ça dans Lettre à mes fils qui ne verront jamais la Yougoslavie (récit paru à Paris en 1997 et repris par Leméac en 2000), parce que pour la première et dernière fois, la guerre, donc la perte, a réveillé en moi le souvenir des origines. Pourtant, je ne m’y suis jamais intéressé avant, et finalement pas plus après. Pour moi le livre le plus important que j’ai écrit sur ce sentiment profond de non-appartenance à rien ni e part est Ailleurs si j’y suis (Leméac, 2007), paru dans ma collection Ici l’Ailleurs, où j’ai fait le bilan entre la France qui était mon ici et est devenue mon ailleurs, et Montréal qui était un ailleurs et est devenu un ici, pour moi et pour mes enfants. Mais est-ce un ici, vraiment, pour eux comme pour moi? Pour moi, ça n’a pas d’importance, comme je l’ai dit, mon seul ancrage est l’écriture. Je me sens Parisienne et Montréalaise, Paris est le choix de mon père il y a presque soixante ans et Montréal est le mien pour moi et mes fils. Pour mes fils, ce n’est pas sûr, ils peuvent aussi bien retourner à Paris ou aller ailleurs, ils choisiront. Mais, où que je sois, je continue à écrire en français. Mon choix de Montréal est lié à cela. J’y suis venue pour la première fois en 1994, pour promouvoir mes livres, et j’ai eu un coup de cœur. J’étais à France-Inter et j’ai commencé à travailler aussi pour Radio-Canada depuis les studios de Paris, puis quand j’ai annoncé que je venais y vivre après ma séparation avec le père de mes fils à Paris, Radio-Canada m’a embauchée. J’en suis partie quand même en 2004, parce que je n’étais pas d’accord avec la disparition de la Chaîne culturelle. Il n’y avait aucun autre endroit au monde où j’aurais pu continuer ce que je faisais déjà à Paris, être journaliste culturelle, écrivaine et éditrice comme je le suis depuis plus de trente ans maintenant.

Aujourd’hui, mes fils et moi avons une double nationalité française et canadienne, mais les papiers, les questions sociologiques ou politiques n’ont rien à voir avec le sentiment d’appartenance, qui lui renvoie à un manque originel chez moi et n’a donc aucune chance de « résolution » autre qu’intérieure, soit littéraire. Ce n’est pas par hasard que des écrivains comme Edith Wharton, mais aussi Victor Segalen et surtout Nicolas Bouvier (L’Usage du monde reste mon livre de chevet irréductible) me parlent si fort, par-delà l’espace-temps.

L’écriture s’inscrit dans une faille profonde, invisible, mais elle n’a strictement rien à voir avec des définitions géographiques, et encore moins factuelles. Surtout dans mon cas où jamais personne ne m’a jamais boutée hors de e part ni obligée à quitter le confort de ma vie parisienne, et de mon couple, à l’âge de 37 ans avec deux enfants en bas âge sous le bras. D’où ça vient? Je ne sais pas, plus ça va, moins je le sais, et plus j’écris. « Devenir plutôt que demeurer » : cette phrase est dans tous mes livres sans exception, je m’arrange pour qu’elle y soit, c’est une sorte de boussole personnelle. Mes livres parlent tous de l’Ailleurs, de l’altérité, car on n’existe pas hors de l’autre et parce que ma curiosité pour ce que je ne connais pas encore et pour ceux que je ne connais pas encore est inaltérable et sans doute inextinguible. Dans tous mes livres, on voyage, dans des pays que je connais, ou que je ne connais pas. Et tous mes livres posent une des questions pour moi centrale de l’humanité : quelle est la part du libre arbitre et du choix individuel face à la part de l’Histoire collective? Autrement dit, personnellement, je ne me pose pas les questions de l’identité ou de l’exil ou de la résilience sur un plan pragmatique et concret, ça n’a pas d’écho dans ma vie. Je n’ai que des réponses littéraires. Et en vérité, puisque la littérature pose des questions sans apporter de réponses, je pose des questions, même si dans ma vie, je ne trouve pas beaucoup de réponses. En soi, la littérature est migration et voyage, et l’écrivain en soi, est étranger. Ça, ça me parle, fort, mais je n’ai pas de réponses valides pour quiconque d’autre que moi.

Une trentaine de livres en plus de vingt-cinq ans, voilà qui est très impressionnant dans le contexte culturel québécois. Quel conseil donneriez-vous à un jeune écrivain qui désirerait vivre de sa plume… ici?

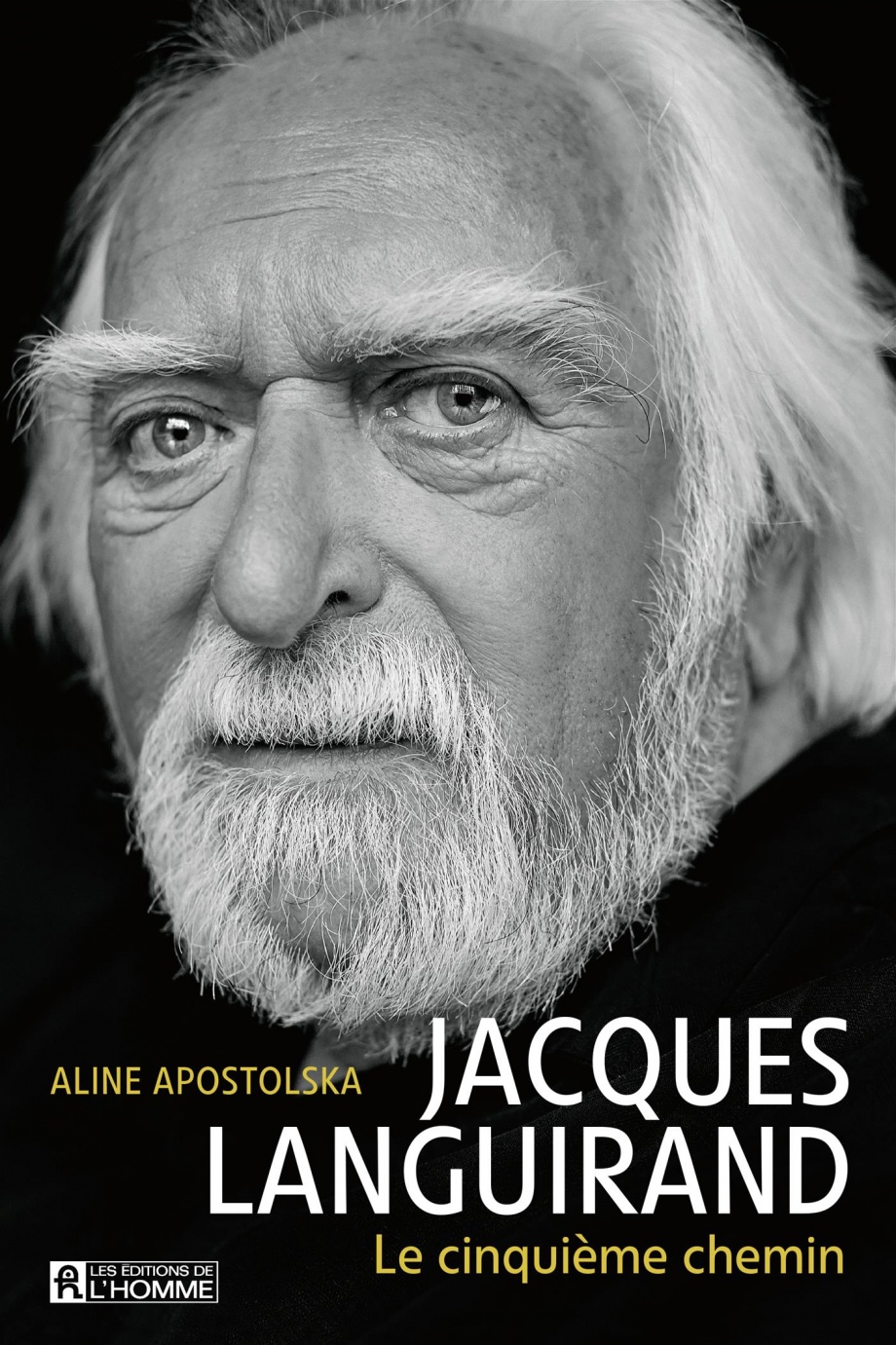

Fleur de cerisier est même mon 35e livre paru. Le cinquième chemin, la biographie de Jacques Languirand le 36e. Moi-même je m’en étonne, mais j’ai publié mon premier livre en 1986, c’était un recueil de nouvelles. Ça fait quand même longtemps… J’avais publié 19 livres à Paris avant de m’installer à Montréal où je publie depuis 2000. Certains de mes livres sont traduits, certains ont paru au Québec et en France en éditions séparées. J’ai plusieurs romans à paraître en 2015.

Si on considère que je suis journaliste de puis 1981, j’aurais en fait passé ma vie à écrire! C’est comme ça… Je ne vis pas que de droits d’auteurs. J’ai dirigé des collections en France, plus de 70 livres, aux éditions Dangles et chez Hachette, je touche toujours des droits et puis je touche des avances, des bourses, des prix, etc., et ce n’est pas encore suffisant pour ne vivre que de cela. Je ne suis pas sûre que ça puisse être possible dans la petitesse du marché strictement québécois. Je représente l’UNEQ au sein de la Commission du droit de prêt public depuis 2008, et c’est le plus fiable observatoire de la réalité de l’état de la littérature canadienne. Les écrivains québécois reçoivent 42 % du budget total de la CDPP, et en terme de nombre de publications par auteur, la proportion est plus de cinq fois supérieure pour les auteurs québécois qu’ailleurs au Canada. C’est dû aux politiques culturelles québécoises, et c’est dû au dynamisme et à l’éclectisme de la création littéraire au Québec. Peut-on en vivre exclusivement pour autant? Fort peu le peuvent. Il faut s’organiser pour pouvoir vivre tout en poursuivant son cheminement créatif, car l’écriture demeure un long et ardu cheminement vers soi-même. Au fond, on écrit parce qu’on ne peut pas faire autrement, c’est la seule réponse valable, alors on continue en frayant entre les contingences. De toute façon, écrire et vendre des livres sont deux métiers distincts.

Qu’est-ce qu’un bon libraire?

Toute ma vie, en France puis au Québec, j’ai pu compter sur les libraires. Ils sont les chevilles ouvrières réelles, car ancrés dans la réalité des acheteurs, et authentiques. Être libraire est une passion, voire une vocation, tout autant qu’être écrivain. Je ne peux imaginer un monde sans librairies (pas plus que sans bibliothèques, et au Québec, nous avons la chance que la loi 51 lie intrinsèquement les unes aux autres…). Et puis je suis trop vieille, je fais partie des dinosaures pour qui acheter un livre consiste à aller chez son libraire de quartier, ça ne changera pas de mon vivant. Les libraires sont des lecteurs avant tout, des conseillers, des découvreurs, des lampes dans la noirceur ou dans l’hésitation. Combien de livres ai-je découverts grâce à eux? C’est innombrable et je ne vois pas comment leur rôle pourrait s’amoindrir.

Quand j’ai quitté ma maison en France, j’ai laissé derrière moi un plein grenier de livres. Quand j’y pense parfois, j’ai le ventre qui se serre, même si j’ai refait ma bibliothèque à Montréal. Mais en même temps, je me dis que les livres sont faits pour circuler, se donner, voyager, disparaître et revenir. On les oublie et on les retrouve. On les découvre ou redécouvre. Deux choses me désespèrent dans la vie : je ne verrai jamais tous les pays que je veux voir, je ne lirai jamais tous les livres que je veux lire. Mais une librairie vaut plus que plusieurs agences de voyages…

Pour approfondir, voici une seconde entrevue avec Aline Apostolska, concernant la biographie de Jacques Laguirand : http://revue.leslibraires.ca/entrevues/essai-quebecois/aline-apostolska-son-languirand