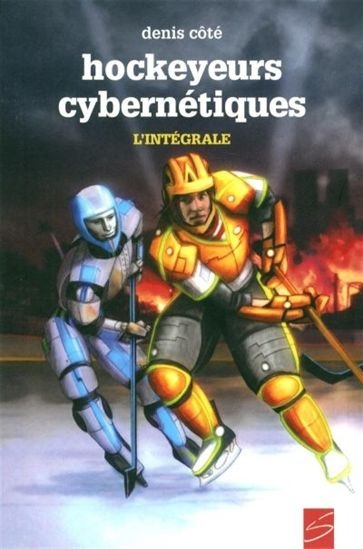

Trois décennies après sa parution originale, la série des Inactifs de Denis Côté est considérée comme un classique de la littérature jeunesse québécoise. C’est donc avec bonheur qu’une vague de lecteurs nostalgiques et qu’une pléthore d’enfants enthousiastes salueront la parution de l’intégrale des Hockeyeurs cybernétiques chez Soulières éditeur. Rythme haletant, intrigue peu banale, style accrocheur, thématiques toujours aussi actuelles : on comprend vite le succès de cette série de science-fiction qui raconte une suite de rencontres entre les meilleurs hockeyeurs de la planète, dont la vedette Michel Lenoir, et une équipe de robots programmés pour jouer au hockey. Retour dans le futur avec Denis Côté.

Trente ans après sa première parution, quel regard jetez-vous sur cette œuvre aujourd’hui culte?

Le premier tome de la série, qui s’intitulait Hockeyeurs cybernétiques, est paru en 1983. C’est d’ailleurs officiellement mon tout premier livre. Les trois tomes suivants, L’idole des Inactifs, La révolte des Inactifs et Le retour des Inactifs, sont parus en 1989 et 1990. Préparer la publication d’une intégrale rassemblant les quatre tomes exigeait d’abord que je les relise avec attention. À l’avance, je savais qu’il me faudrait régler la question des dates. Dans les éditions originales, mon histoire se déroulait aux environs de l’année 2010, ce qui paraissait à l’époque un futur assez éloigné. Mais nous sommes aujourd’hui en 2013! J’ai choisi de régler la question tout simplement en éliminant les références temporelles. En lisant l’intégrale, le lecteur saura que les événements se passent dans le futur, mais il ne trouvera pas davantage de précisions à ce sujet.

J’ai aussi dû tenir compte du fait que de très nombreuses technologies de communication sont apparues dans la réalité après la première publication de mes romans. En 1983, Internet n’était pas disponible, les téléphones dits intelligents n’existaient pas encore, et à peu près personne sur la planète ne possédait un ordinateur personnel.

Ces détails mis de côté, relire la série a été une réelle surprise pour moi en ce sens que je n’y ai rien trouvé dans le propos qui soit suranné. Les versions originales traitaient de la détérioration de l’environnement à grande échelle et de ses conséquences, de l’industrie du divertissement favorisant l’abêtissement des citoyens, des écarts croissants entre les riches et les pauvres, des démocraties fragilisées, de la manipulation des masses par la publicité et la propagande, etc. Autant de sujets qui sont peut-être encore plus d’actualité aujourd’hui qu’ils ne l’étaient quand j’ai écrit mes romans.

Vous avez touché différentes générations de lecteurs. En quoi les jeunes d’aujourd’hui se distinguent-ils de ceux qui vous lisaient dans les années 1980?

Aujourd’hui, je ne rencontre plus les jeunes aussi souvent que je le faisais il y a quinze ou vingt ans. À la fin des années 1980, j’étais une vedette dans le monde de la littérature jeunesse québécoise. À l’époque, les écrivains québécois pour la jeunesse se comptaient, disons, sur les doigts des deux mains. Aujourd’hui, ils sont si nombreux qu’il est impossible de les compter. À la fin des années 1980, on ne publiait que quelques dizaines de livres jeunesse par année. Aujourd’hui, on en publie des centaines. N’étant plus maintenant qu’un écrivain parmi tant d’autres, je suis beaucoup moins sollicité pour aller rencontrer les jeunes.

Il y a vingt ans, je clamais haut et fort que les jeunes Québécois lisaient davantage que les adultes. Je rencontrais des tas de jeunes qui lisaient de manière quasiment boulimique! Qu’en est-il aujourd’hui? Je l’ignore. En dépit des changements technologiques, je suis convaincu que stimuler le goût de la lecture chez un enfant ou un adolescent n’a absolument rien d’impossible. Je crois qu’un enfant ou un adolescent d’aujourd’hui peut trouver autant de plaisir que ses prédécesseurs à lire un livre. Seulement, je me trompe peut-être, mais il me semble que le livre a perdu la cote auprès des jeunes, cela au profit des multiples bébelles électroniques que l’on trouve sur le marché et qui sont devenus des must pour tout Terrien post-moderne qui se respecte. Quand je prend l’autobus, le métro ou le train, je ne vois plus grand-monde en train de lire un livre.

Comment réagissez-vous lorsque qu’un lecteur vous aborde encore en parlant de cet ouvrage?

Lorsque cela arrive, le lecteur en question est généralement un adulte qui a lu mes romans dans sa jeunesse. Aujourd’hui, mes livres ne sont plus des références aux yeux de la plupart des jeunes Québécois. Depuis Harry Potter, les références en littérature jeunesse sont internationales.

Auriez-vous pu écrire la même histoire aujourd’hui?

Oui, tout à fait. Les problèmes sociaux, politiques et écologiques qui me tracassaient dans les années 1980 sont les mêmes que ceux de la réalité d’aujourd’hui, avec la différence qu’ils n’ont fait qu’empirer au fil du temps. Quand j’écrivais le premier tome de la série, j’étais très conscient que l’humanité était entrée dans une ère qui aurait pu s’appeler la fin des rêves. Les jours où je suis de mauvaise humeur, je dis que nous sommes entrés dans un nouveau Moyen-Âge.

Votre histoire se passe dans les années 2010. Comment percevez-vous l’époque actuelle? En quoi se distingue-t-elle de la perception que vous en aviez à l’époque? Que dirait le Denis Côté d’aujourd’hui au Denis Côté d’il y a trente ans?

La détérioration globale que j’ai décrite dans mes romans ne correspond pas encore à la situation actuelle. Mais je crois que la réalité se rapproche de plus en plus de la fiction que j’ai imaginée. On sait maintenant que les changements climatiques ont débuté. L’écart entre les riches et les pauvres de la planète augmente sans cesse. Le capitalisme règne partout en maître quasi absolu. Les États s’affaiblissent. La social-démocratie n’est plus qu’un mot. Les médias de masse, l’industrie du divertissement et les nouvelles technologies de communication permettent mieux que jamais de laver le cerveau des citoyens, et ceux-ci d’ailleurs en redemandent.

Votre roman aborde des thématiques toujours aussi pertinentes aujourd’hui: l’éthique, l’impact des nouvelles technologies, le contrôle économique et les inégalités sociales. Pourquoi ces sujets étaient-ils si évocateurs pour vous?

Je suppose que c’est parce que je gardais les yeux ouverts. Je me suis toujours perçu comme un individu appartenant à une collectivité. Je devrais dire à plusieurs collectivités formant des couches successives. Je suis tout à la fois un être vivant, un humain, un occidental, un Nord-Américain, un Québécois, un citoyen de la ville de Québec, etc. Tout cela fait partie de moi et je me sens solidaire de chaque collectivité à laquelle j’appartiens.

À 18 ans, quand j’étudiais à l’Université Laval, j’écrivais des articles dans le journal étudiant où il était question de pauvreté, de famine et de détérioration de l’environnement. Je me suis toujours senti impliqué, solidaire. À 20 ans, j’étais un militant étudiant, comme plus tard j’ai été un militant syndical et politique.

Quelle est votre perception de la littérature jeunesse actuelle?

Durant les années 1980, il y a eu au Québec une grande poussée en littérature jeunesse, qui a eu pour effet de rendre celle-ci crédible à nos propres yeux. Auparavant, pendant des décennies, presque toute la littérature jeunesse qu’on pouvait lire chez nous provenait de l’étranger, de Belgique avec les éditions Marabout, et aussi de France bien entendu. La situation a complètement été renversée au cours des années 1980. Les jeunes Québécois ne lisaient plus de livre venus de l’Europe francophone, seulement des livres d’ici. Mais à la longue, cela a eu une conséquence désastreuse: notre littérature jeunesse a fini par connaître une croissance démesurée. Au fil du temps, il s’est créé des dizaines et des dizaines de collections jeunesse ou de maisons d’éditions spécialisées.

Je le dis carrément : on publie trop de livres jeunesse au Québec actuellement. La situation est tellement extravagante que de plus en plus d’éditeurs lancent un nouvelle série de romans en vendant le premier tome à 99 cents! C’est aberrant. Comme il y a trop de livres sur le marché, 99,9% d’entre eux passent inaperçus dans les médias et même dans les librairies. Les éditeurs ne savent plus comment attirer l’attention sur leurs nouveaux titres. Le problème est d’autant plus grave que, depuis Harry Potter, nos modestes petits livres sont en compétition avec les block-busters américains ou britanniques et publiés en France.

Quel auteur aimez-vous suivre?

Je m’intéresse à ce qui se fait ici et ailleurs. Mais depuis toujours, mon regard est irrésistiblement tourné vers un écrivain en particulier, celui-là qui m’a donné le goût de lire des romans quand j’avais 8 ans et qui ensuite m’a donné le goût d’en écrire. Je parle d’Henri Vernes, l’auteur des aventures de Bob Morane. Cet homme est un véritable phénomène. Saviez-vous qu’il a plus de 90 ans, qu’il a plus de 200 Bob Morane à son actif et qu’il n’a jamais cessé d’écrire?

Quand aurons-nous le bonheur de découvrir un nouveau livre de votre part?

Outre l’intégrale de La Forêt aux Mille et Un Périls que Soulières éditeur publiera l’année prochaine, je l’ignore. En ce moment, j’ai quatre textes achevés dans mes tiroirs et je ne suis pas du tout pressé de les soumettre à des éditeurs. J’ai passé depuis longtemps le cap où publier un livre était pour moi une gloire, un honneur ou une consécration. Je suis un écrivain, l’écriture est ma profession et publier est un acte aussi naturel qu’enseigner pour un enseignant ou plaider pour un avocat. Comme tout un chacun, je ne travaille pas seulement pour le plaisir, mais aussi pour gagner ma vie. Pourquoi aurais-je envie de publier aujourd’hui quand je sais que mon livre se vendra à 500 exemplaires et qu’il me rapportera 500 dollars, un livre auquel j’ai travaillé pendant six mois à temps plein?

La profession d’écrivain est bizarrement perçue au Québec. On trouve normal qu’un musicien gagne sa vie en faisant de la musique, un comédien en jouant, un chanteur en chantant, un humoriste en racontant des blagues, mais on accepte sans broncher qu’un écrivain doive gagner sa vie en exerçant un autre métier. Chez nous, écrire est considéré comme un passe-temps.