Au Québec, aucun élève du primaire n’a traversé le cursus scolaire sans se heurter aux pages d’un livre de Christiane Duchesne, sans s’y frotter aux rayons de la bibliothèque de l’école. Égarés dans la brume de l’enfance, ces lointains souvenirs de lecture, nos premiers pour la plupart, se ravivent à la vue des couvertures. La véritable histoire du chien de Clara Vic (Prix du Gouverneur général en 1990), et le museau longiligne du héros-titre, nous fait l’effet d’une madeleine de Proust dès qu’on en retrace les images. Il en va de même pour Les tordus et leurs coquettes moustaches tracées par l’illustrateur Marc Mongeau, pour Victor et sa boîte aux lettres débordante. Ces romans jeunesse sont des classiques du genre, réédités à moult occasions et valant à leur créatrice son pesant de récompenses.

Si son public n’est que de passage, ne vieillissant que très rarement avec elle, Christiane Duchesne y voit une bénédiction plutôt que d’en ressentir un pincement au cœur. À l’instar des personnages qu’elle tricote, son verre est à moitié plein. L’optimisme est son moteur. « Le bonheur, justement, c’est que ce public d’enfants se renouvelle constamment. Nous, qui écrivons pour un jeune public, avons le bonheur de ne pas voir nos lecteurs se lasser, nos livres ont une longue durée de vie par rapport à bien des ouvrages dits pour adultes puisque naissent sans cesse de nouveaux lecteurs. »

Dessiner des phrases

Révélée en 1974 par un diptyque d’albums sortis de l’imprimerie en même temps, la dame de lettres s’est d’abord risquée à une démarche qu’on qualifierait aujourd’hui de DIY (l’acronyme pour « fais-le toi-même » en anglais), assurant toutes les parties de la création pour sa série intitulée Les enfants du roi Cléobule. Trois livres en sont finalement nés : Lazaros Olibrius, Le triste dragon puis Le serpent vert. « J’ai illustré mes albums et mon premier roman jusqu’en 1984, c’était un grand plaisir. »

En fait, Christiane Duchesne n’était pas promise au métier d’autrice, bien qu’elle ait toujours aimé l’assemblage des mots et ait même remporté quelques concours d’écriture alors qu’elle était encore gamine. Jeune adulte, elle aspirait plutôt à une carrière en dessin. « J’ai fait des études classiques, avec une majeure en lettres et beaux-arts. Je me destinais alors au design industriel, fascinée que j’étais par la production scandinave. »

Finalement, son attrait pour les formes et les images a progressivement déteint sur sa plume. Elle tisse plus que des ambiances; elle génère carrément des décors, des paysages aux descriptions élaborées. Des lieux étrangement familiers qui, bien souvent, n’existent pas pour vrai. Comme une funambule, Madame Duchesne se tient en équilibre entre le vrai et le faux, le fantastique et le réalisme. « Il faut croire que je ne me suis jamais entièrement satisfaite du monde dans lequel nous naviguons… Très jeune, on m’a offert les grandes légendes, les grandes mythologies… vous pourrez lire à ce propos Le premier ciel, j’en parle beaucoup. J’ai toujours imaginé d’autres mondes, des univers riches et étonnants, je ne sais pas exactement comment vous expliquer, mais disons sans prétention que j’avais très, très jeune une sorte de vision cosmique du monde. L’univers était pour moi mille fois plus vaste que ce qui se passait dans la vie quotidienne. »

Les belles histoires des pays d’en bas

Dans le roman Aurore et le pays invisible, justement, l’imaginaire de l’autrice foisonne et nous transporte dans une contrée pas si lointaine et peuplée de créatures lilliputiennes qui ont élu domicile au pied d’une falaise où les chats prennent la taille d’hippopotames. Un monde confidentiel et parallèle, une aventure en tous points onirique parue chez Québec Amérique en février dernier.

« Un bel imaginaire se construit sur un réel costaud, détaille-t-elle. Ce sont des trous, les entrées des terriers de petits animaux entre les racines de la grande épinette de mon enfance (qui vit toujours d’ailleurs), ces passages très réels, qui m’ont fait imaginer un petit peuple qui montait par ces trous à la surface de la terre pendant la nuit pour venir observer la lune. C’est l’observation fine et curieuse de la réalité qui conduit à l’invention, soit par les chemins de la science, soit par ceux de la création qui, de toute manière, se ressemblent énormément. On n’invente jamais à partir de rien. »

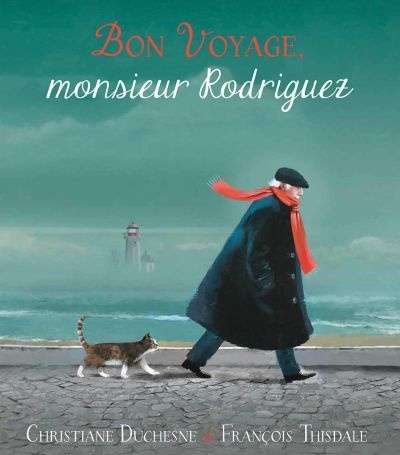

Ainsi, des thèmes ancrés dans le réel, intimement liés au bagage émotionnel de chacun, se faufilent jusqu’aux paragraphes de ses fables. Dans le récent album Bon voyage, Monsieur Rodriguez, par exemple, elle s’offre une réflexion sur le temps qui passe, l’enfance qui s’effrite et nous glisse entre les doigts. « J’ai voulu faire un livre sur ce moment de l’enfance où on cesse de croire au père Noël et à la fée des dents, où l’imaginaire rétrécit un peu, où la société nous entraîne vers une vision pratique et efficace de la vie quotidienne. »

Au-delà du poids des années, la mort s’impose également comme un sujet récurrent de son œuvre. C’est spécifiquement le cas dans L’homme des silences, ce roman aux allures de contes paru aux éditions du Boréal en 1999, l’une des pierres angulaires de son généreux catalogue. « Je pense que la mort ne crée pas de vide total, mais laisse vivre un peu la trace de quelqu’un », ajoute-t-elle en se rappelant ce livre qui lui a valu le Prix France-Québec une poignée de mois plus tard.

Le deuil est un sujet délicat et traditionnellement circonscrit aux publications destinées aux grandes personnes. Or Christiane Duchesne n’est pas du genre à ériger des remparts entre les petits et les tristes choses de la vie. Bien au contraire. De toute façon, répète-t-elle souvent, ses livres sont pour tout le monde.

Photo : © Éric Daudelin