Dans Une rose seule, son précédent livre, Muriel Barbery suivait le parcours de Rose qui faisait le voyage de Paris à Kyoto pour assister à la lecture du testament d’un père qu’elle n’avait pas connu. Dans Une heure de ferveur, l’autrice adopte le point de vue du père, Haru, de ses motivations, de ses désirs. Réalisant un diptyque — dont les parties peuvent très bien se lire individuellement — où les fils s’entrecroisent et les voix se répondent, l’écrivaine donne de l’espace pour installer les ambiances et nous octroyer le luxe de la lenteur et de la contemplation.

Ainsi, on suit les pensées d’Haru Ueno, marchand d’art passionné et homme d’affaires aguerri qui, en dehors du travail, se consacre essentiellement à l’amitié, aux promenades et aux amours de passage. Un jour, il apprend qu’une de ses amantes, retournée vivre en France, son pays natal, est enceinte. Elle lui interdira formellement de jouer un rôle auprès de l’enfant, si bien qu’il décide de payer les services d’un détective qui lui enverra périodiquement des clichés et un compte-rendu de la vie de Rose, cette petite fille dont l’existence le ravit autant que l’absence de tout contact avec elle le taraude. Cependant, il porte l’essence de cette enfant en son être et s’entretient quotidiennement avec elle au moyen de mouvements imperceptibles. « […] voilà où je suis, pensa-t-il, tout près du cœur en fusion du mystère, là où je peux enfin rejoindre Rose. » Il s’attache à cette conviction, confiant qu’il puisse lui transmettre un peu de l’héritage qu’il souhaite lui léguer.

L’éloquence des contradictions

Avec le panorama de ses temples, de ses jardins et de ses sanctuaires, avec son art de la conversation et les gestes révérés de la préparation du thé, le roman Une heure de ferveur nous offre à plusieurs égards des sources d’introspection, voire de méditation. Ayant vécu deux ans au Japon et y retournant régulièrement, Muriel Barbery est fascinée par cette expérience que le pays procure à l’esprit. « Pour une Occidentale comme moi, entraînée à la philosophie conceptuelle, à la pensée cartésienne, avoir soudain le sentiment que je n’ai plus à penser avec effort, mais juste à me laisser couler dans des rites qui vont structurer mon éveil spirituel de façon inédite, c’est merveilleux », corrobore-t-elle.

Le roman, tant par son style que par ce qu’il évoque, possède une pureté, un dépouillement et à la fois dégage une épaisseur et une densité sur le plan du sens et de la symbolique notamment. Une écriture riche débarrassée des limailles superflues. « J’ai l’impression qu’il faut épurer, traquer l’essentiel et que c’est seulement cette forme simplifiée, et néanmoins complexe, qui va me permettre d’atteindre un peu plus de profondeur », raconte l’écrivaine. C’est dans cet endroit où logent les abysses, malgré notre crainte de s’y rendre, que le calme a davantage le potentiel de se déployer. Lors d’un tremblement de terre, un commentateur énonce que « hélas le séisme a eu lieu à faible profondeur sous l’île d’Awaji et les ondes n’ont pas eu le temps de s’atténuer ». Ce qui demeure en superficie, contrairement aux courants de fond, s’agite et réanime sans cesse nos peurs. À se hasarder un peu plus loin, on risque la chance de se trouver soi-même.

Muriel Barbery façonne une œuvre à l’image du cercle zen, symbole influencé par la calligraphie japonaise, où on peut y voir une forme vide qui évoque le rien autant qu’il peut s’expliquer comme un contour qui englobe l’entièreté, une périphérie qui figure la complétude. Cette notion de dualité est constante tout au long du livre et, plutôt que de l’imaginer comme une opposition, elle est présentée de telle sorte qu’il est possible de raccorder les extrémités tout en leur laissant leur nature propre. « Je pense que nous faisons tous dans nos vies l’expérience de nos ambiguïtés », mentionne l’autrice. Peut-être plus au Japon qu’ailleurs, on remarque ces paradoxes qui convoquent ensemble la tristesse et la gaieté. En témoigne un des personnages du roman, Kesuke, un grand ami d’Haru, qui se situe précisément sur cet axe. Ne sachant jamais tout à fait s’il énonce de grandes vérités ou s’il divague, il rappelle que, sur le fil, embrassant l’ombre et la clarté, le fou n’est jamais très éloigné du sage.

Voir au-delà

L’apaisement qui émane des paysages nippons se ressent beaucoup plus qu’il ne se vérifie à l’œil nu. Tout comme l’incommunicabilité apparente entre le père et la fille n’empêche pas leurs liens d’exister. « Notre propre âme nous est invisible, nous sommes en grande partie cachés à nous-mêmes et en même temps, cette invisibilité, nous pouvons l’atteindre par le biais de l’amour, de l’art, de la littérature », dit l’écrivaine. Tout au long du roman, des signes aux abords indécelables se profilent, le plus souvent reconnus par les femmes qui ont cette faculté de percevoir l’intangible, ce que nous pourrions aussi appeler un sixième sens. Le meilleur moyen d’y parvenir est de s’exercer à l’attention, mais avec le rythme effréné qu’imposent nos horaires chargés, nous ne paraissons plus savoir comment faire pour dessiller nos yeux. Afin que la clairvoyance sème le pas à l’aveuglement, l’écrivaine recommande la lenteur. « Je ne suis pas du tout douée pour la vitesse, explicite-t-elle. Chaque fois que les choses me semblent embrouillées, confuses, obscures, j’essaie de ralentir. »

Sayoko, la gouvernante d’Haru Ueno, possède l’acuité nécessaire à l’interprétation des présages, heureux comme funestes. Elle met en relief la nature inexorable de la naissance et de la finitude, tandem qui est partout abordé dans le livre. « Puis, alors que tout était fini, tout continua. » La pérennité du temps qui s’écoule laisse entrevoir que la douleur qui résulte des pertes que nous vivons tient invariablement en elle-même sa source de consolation. « Je pense que ce sont mes romans qui m’aident à accepter le cycle de la vie et de la mort et à comprendre qu’après les tragédies, on peut se relever », note l’autrice. En prolongement, l’écriture de Muriel Barbery, du fait de son raffinement et de sa sensibilité, met à la disposition du lecteur et de la lectrice une eau où s’abreuver, un gîte au milieu des tempêtes.

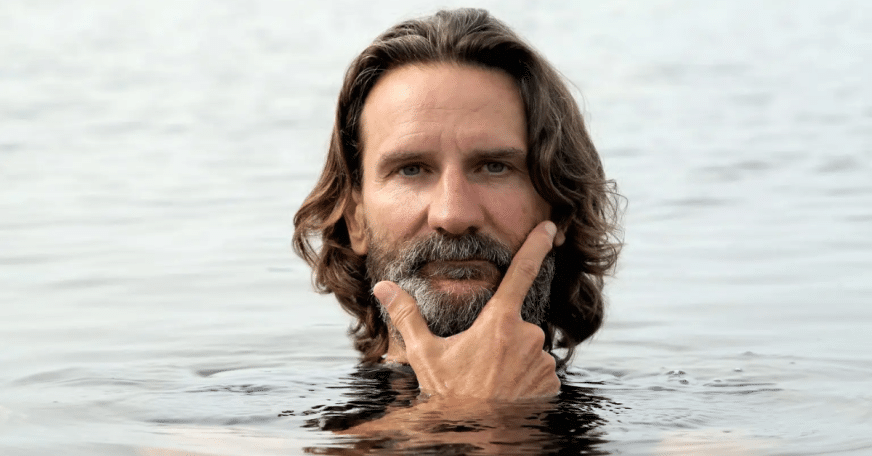

Photo : © Boyan Topaloff