« C’est pour offrir? » me demande M. Dumont en relevant les yeux vers moi après que j’eus déposé deux livres d’Alexandre Jardin sur le comptoir de la librairie Pantoute. M. Dumont m’a si souvent servi et conseillé qu’il y a de quoi s’étonner, sans toutefois le laisser paraître autrement que par cette question en apparence anodine, délicatesse oblige.

Je le confesse : jamais avant ce jour je n’avais lu un roman d’Alexandre Jardin. Et jamais je n’avais pensé avoir un jour la curiosité de le lire. L’idée que je m’en faisais, je l’avoue, était des plus réductrices : l’auteur du Zèbre et de Fanfan était pour moi synonyme d’auteur de romances souriantes et légères, voire d’excès romanesque. Tout le contraire de ce qui m’interpelle habituellement. Rompu à l’art de la nouvelle, je me méfie de toute forme d’épanchement; dès lors qu’on y ajoute du sentimental, je prends mes jambes à mon cou. Enfin, je change de rayon. Bref, on m’aurait dit, pas plus tard que le mois dernier, que je lirais trois livres en rafale d’Alexandre Jardin avant de le rencontrer à Paris le 23 octobre dernier, je me serais sans doute esclaffé. Un rire à la Alexandre Jardin, à la fois sincère, nerveux et contagieux. Vous entendez ce que je veux dire? La vie nous réserve parfois de ces surprises. À nous de savoir les accueillir, comme me le répétera Alexandre Jardin au cours de notre entretien au café Wepler, place de Clichy, où il lui arrive de se retrouver le matin, pour écrire lorsque le lieu est encore désert. Tous les lieux sont propices à l’écriture pour Alexandre Jardin, pourvu qu’il n’y ait pas trop de marteaux-piqueurs (ce qui n’est malheureusement pas mon cas dans l’immédiat, mais bon, je suis à Paris). Je me suis donc lancé dans un univers qui allait bientôt me rappeler celui que Claude Sautet a merveilleusement mis en film. Mais ne brûlons pas les étapes, j’y reviendrai. Procédons dans l’ordre, pour mieux faire du coq à l’âne. À chacun sa ménagerie.

* * *

Tout a commencé la veille de mon départ pour Paris où je bénéficie en ce moment d’une résidence pour écrire un prochain recueil de nouvelles à partir du travail d’une amie photographe. Cela prend de plus en plus l’allure d’un album de famille (il n’y a pas de hasard, je sais, l’univers romanesque d’Alexandre Jardin étant fortement marqué par son histoire familiale).

Réunir deux écrivains, qui se connaissent ou pas, qui se sont lus ou pas, de préférence dans le studio ou l’atelier de celui dont on veut pénétrer l’univers. Voilà, en gros, l’idée. Être à l’aise avec la proposition. Alexandre Jardin vient de faire paraître un nouveau roman dont le titre pique d’emblée cette fois ma curiosité : Ma mère avait raison. Alexandre Jardin, un livre sur sa mère, une rencontre à Paris, pourquoi pas? Je viens tout juste de terminer la lecture d’un livre-hommage de Richard Ford sur ses parents, Entre eux, qui m’a beaucoup touché. Et j’ai encore frais à la mémoire celui que Robert Lalonde a consacré à sa mère, C’est le cœur qui meurt en dernier. Et puis, il y a ma mère. À 98 ans, on vient de lui détecter une vilaine tache sur un poumon. Plusieurs pensées m’habitent. Les choses qui se présentent à nous sont parfois uniques.

Le tout se met en branle rapidement : je confirme mon acceptation et fais un saut à la librairie pour me procurer les livres d’Alexandre Jardin qu’on me suggère de lire avant le rendez-vous. Suit l’étonnement de plonger dans un univers qui oscille constamment entre la légèreté et la gravité. Je vais de surprise en surprise jusqu’au moment de notre rencontre au café Wepler quelques jours plus tard, habité par mes lectures et intrigué par l’homme que je vais bientôt rencontrer.

* * *

Le roman des Jardin, dont la quatrième de couverture confirme ce que je croyais connaître de son auteur, me plonge d’emblée au cœur de la saga familiale dont Alexandre Jardin a fait son matériau romanesque. Et cet aveu qui déjoue aussitôt mes appréhensions : « Dois-je avouer que, soudain, j’en ai eu assez de me cacher publiquement en écrivant des romans de bon garçon? Que mes petites épopées sur l’extase conjugale m’ont paru, la quarantaine venue, bien pâlichonnes au regard des folies de ma famille? » Le ton est donné. Une famille dont l’histoire est indissociable du rôle joué par le grand-père d’Alexandre Jardin, Jean Jardin, dit le Nain jaune, alors qu’il était directeur de cabinet de Pierre Laval, vice-président du Conseil et secrétaire d’État aux Affaires étrangères dans le gouvernement de Vichy complice du régime nazi, de la déportation et de la mort de milliers de juifs dans les camps de la mort, dont la rafle du Vél d’Hiv qui se solda, au terme d’effroyables journées d’attente dans le vélodrome, par l’envoi de plus de 8 000 personnes, dont 4 115 enfants, au camp d’Auschwitz-Birkenau. Lourd héritage à porter.

Le père d’Alexandre Jardin, Pascal Jardin, auteur et scénariste prolifique, lèvera le voile des années plus tard sur cette période trouble. Tentative du fils de réparer l’irréparable? Pascal Jardin, dans La guerre à neuf ans, adopte le point de vue d’un enfant pour expliquer l’inexplicable. Emporté par un cancer à 46 ans, il appartenait dès lors à Alexandre Jardin de prendre le relais de la saga familiale. Dès les premières pages du Roman des Jardin, ce dernier ne cache pas son intention : « En publiant ce texte, je craignais autant de violer mes proches que de me vider d’un coup de ma substance de romancier. Pourquoi s’obstiner à écrire si l’on n’a plus rien à dissimuler? Que dire après avoir percé ses abcès de silence? », y écrit-il.

Dire l’indicible. Révéler non pas ce qui est tu, mais simplement montré. Écrire relève-t-il d’un devoir de mémoire? L’écriture permettra-t-elle d’éviter que les horreurs du passé se reproduisent? Permettra-t-elle de comprendre l’incompréhensible, de s’approprier ce qui nous échappe trop souvent par la raison? Ce roman, comme celui qui lui fait écho, Des gens très bien, comporte davantage de questions que de réponses. Comment a-t-on pu vivre en marge de ce passé dans un état de quasi-béatitude? Chez les Jardin, d’une génération à l’autre, un seul mot d’ordre semble être suivi : « La seule consigne était d’aimer de manière déraisonnable et, si possible, ruineuse. » (Le roman des Jardin) À la lecture de ces deux romans, ma vision de l’homme que j’allais bientôt rencontrer avait irrémédiablement changé.

* * *

Aimer de manière déraisonnable et, si possible, ruineuse. La phrase m’est restée en mémoire, comme tant d’autres passages lus dans Ma mère avait raison. Comment aborder cette rencontre? Je me refusais à aligner des questions surgies à la lecture des trois livres que je venais de lire. Laisser libre cours à ce qui se présenterait me semblait la meilleure voie à suivre. N’y a-t-il pas d’emblée chez Alexandre Jardin un côté ludique qui m’y invite? Un plan préconçu me semblait la dernière chose à faire.

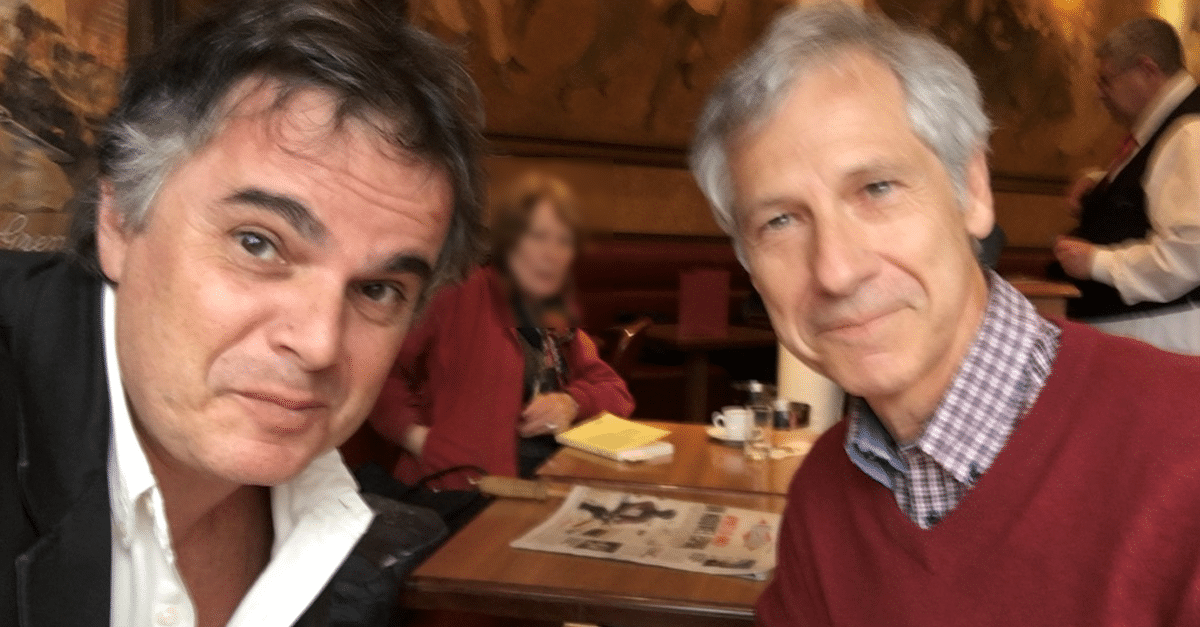

J’arrive au café Wepler à l’heure dite. Alexandre Jardin n’est pas encore là. Il ne devrait pas tarder, me dit la jeune femme qui m’accueille. Vous ne pourrez pas le manquer, il arrive toujours en coup de vent. Je pense à ma mère qui aurait dit une véritable queue de veau. Je m’installe à une table et j’attends. Quinze heures cinq, dix… Ai-je bien noté l’heure? Scène pour moi archi connue : méprise du lieu, de l’heure. Un bon sujet de nouvelle. Je me lève, balaie le café d’un regard panoramique. Un homme est assis près de la fenêtre, son ordinateur portable ouvert, il parle au téléphone lorsqu’il m’aperçoit. Pourquoi m’attendais-je à retrouver l’auteur du Zèbre à l’âge qu’il avait au moment d’écrire ce roman? Avais-je à ce point une image figée d’Alexandre Jardin? Il m’accueille, chaleureusement. J’appelais justement pour vérifier qu’il n’y avait pas eu méprise, me dit-il. Méprise, certes il y avait eu de ma part, mais d’un autre ordre.

* * *

« Votre mère n’a pas lu votre dernier roman? »

— Non, elle ne l’a pas lu. Et elle ne le lira pas.

C’est la seule question que j’avais préméditée. Mon premier étonnement passé, Alexandre Jardin m’explique que, le lisant, elle porterait un jugement sur ce dernier, ce qu’elle s’est efforcée d’éviter de faire toute sa vie : juger les autres, leurs actes, leurs choix. La seule chose qui compte à ses yeux, c’est la liberté, l’amour et la liberté d’aimer selon son cœur et non selon la raison ou quelque autre précepte qui oblige à taire, à refouler, à nier les pulsions vitales et créatrices qui sommeillent en chacun, ou plutôt qui cherchent à jaillir et qu’il faut laisser jaillir. La famille doit être à l’opposé de toute forme de contrôle, comme l’amour. L’un et l’autre doivent être libérateurs.

Ma mère avait raison, c’est avant tout l’éloge d’une femme, d’une conception de la vie qui étonne par son côté férocement libre, par l’intensité qui anime cette femme. Intensité aussi créative, contagieuse que violente par moments. Ce roman s’inscrit au cœur même de la saga familiale des Jardin, il en est en quelque sorte l’épicentre. Tous les tremblements et secousses auxquels les autres romans font écho, exception faite du passé vichyste, émanent de cette femme qui apparaît au dos de la jaquette du livre. On y aperçoit une femme de dos face à la mer, les bras croisés derrière la nuque, immobile dans cette pose qui l’immortalise. Elle porte un maillot zébré. « C’est une photo de ma mère, me répond Alexandre. Ma mère qui porte un maillot zébré, c’est incroyable n’est-ce pas! » Et fuse un rire d’admiration et d’étonnement.

L’hommage à cette femme toujours vivante se veut également la célébration d’une proposition de vie qui a baigné Alexandre Jardin durant son enfance et ses années d’apprentissage. Issu d’une période où l’on célébrait en Amérique Libres enfants de Summerhill, Alexandre Jardin a grandi au sein d’une famille et d’un milieu de vie où vivre consistait avant tout à collaborer avec l’improbable, ce qui n’était pas sans dérouter les amis du jeune Alexandre. Vivre, c’est ne pas finir de naître, lui apprendra sa mère. Près d’elle, les hommes se rapprochaient de leur essence. Le bris perpétuel de leurs habitudes, celles de ses propres enfants incluses, était sa méthode.

Attablés devant la fenêtre, nous parlons de cette période à ses yeux révolue qu’a magnifiquement mis en scène Claude Sautet, l’un des amants de Fanou, surnom affectueux donné à la mère d’Alexandre Jardin. En ce moment même, lui dis-je, nous pourrions nous croire dans un film de Sautet, tous deux devisant de la vie, assis à cette table derrière une glace qui donne sur la rue. Et Alexandre Jardin d’acquiescer, de poursuivre en me rappelant cette anecdote de son enfance à Verdelot où son père et les amants de sa mère se sont réunis autour d’outils pour confectionner une table autour de laquelle ils se réunissaient les soirs de fin de semaine. Tout cela n’était possible que par la force d’attraction de Fanou, et la féroce aspiration à vivre selon ses désirs qu’elle imposait aux hommes qui l’ont approchée et aimée. « Nous sommes au cœur des années 70 qui inventèrent la joie du non-jugement », écrit Alexandre Jardin dans Ma mère avait raison. Joie, un mot aujourd’hui pratiquement disparu de notre vocabulaire.

Il sera beaucoup question de cette joie disparue au cours de notre entretien, comme de la démission citoyenne qui a aujourd’hui cours en France, mais pas seulement en France. De son implication sociale, notamment dans l’action poursuivie par la fondation Lire et faire lire qui a pour objectif le développement du plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en réunissant enfants des classes primaires et personnes retraitées autour de livres. L’association qu’il a mise sur pied compte aujourd’hui plus de 17 000 bénévoles qui interviennent dans les écoles pour promouvoir le goût de la lecture auprès des jeunes. Je décèle, là aussi, une proposition de vie qui vise à abattre les barrières, à élargir nos horizons. À instiller la joie dans nos vies.

* * *

Retour sur le film de Claude Sautet, César et Rosalie. « Rosalie, qu’interprète Romy Schneider, c’est ma mère, me dit Alexandre; César, Yves Montand, c’est mon père, et Sami Frey, Claude Sautet. » Et voilà que le cinéma et la vie se rejoignent, ces films que j’ai vus et revus des dizaines de fois prennent tout à coup une autre dimension. Je me retrouve en quelque sorte à leur source, à l’origine de cette proposition de vie à laquelle Alexandre Jardin a voulu rendre hommage avec son roman. Lui avouerai-je qu’au cours de la dernière année, travaillant sur un texte encore inachevé, j’ai été habité par un autre film de Claude Sautet, Les choses de la vie, d’après un roman de Paul Guimard, qui fait également écho à ce désir de vivre selon les lois du cœur et non de la raison?

Notre entretien allait bientôt se terminer, une réunion pour l’association Lire et faire lire requérant sa présence. Saluez votre mère de ma part, lui dis-je au moment où il se lève pour partir. Je n’y manquerai pas, me répond-il en me souriant. Et avant qu’il ne parte en coup de vent, je lui fais part de ce que ma mère a un jour dit à ma fille en lui montrant une écharpe de laine qu’elle avait tricotée et qu’elle n’avait encore jamais portée. Devant l’étonnement de ma fille, elle lui répond : « Je la garde pour mes vieux jours. » « Incroyable! » s’exclame Alexandre Jardin. Incroyable, en effet, que nous nous soyons retrouvés au café Wepler en ce 23 octobre 2017. Il me faudra en glisser un mot à M. Dumont, afin qu’il ne soit pas surpris la prochaine fois que je déposerai un livre d’Alexandre Jardin sur son comptoir.

Jean-Paul Beaumier

Originaire de Trois-Rivières, mais demeurant à Québec depuis plusieurs années, Jean-Paul Beaumier a notamment été l’un des membres fondateurs des éditions L’instant même. En plus d’être membre du comité de rédaction du magazine Nuit blanche, il a enseigné le français en Louisiane puis la linguistique au niveau collégial à Trois-Rivières. Mais voilà, son don, c’est la nouvelle. Ainsi, celui qui excelle dans l’art de la forme brève a fait paraître plusieurs textes dans différentes revues et anthologies. Ce nouvelliste dont l’œuvre est à la fois sobre et tout en retenue aborde des sujets du quotidien tout en poussant toujours le lecteur vers une réflexion profonde. C’est notamment le cas dans ses deux plus récents recueils, Fais pas cette tête, qui fut finaliste au Prix des collégiens, ainsi que Et si on avait un autre chien?, tous les deux parus chez Druide. [JAP]

Photo d’Alexandre Jardin : © JF Paga, 2013

Photos : © Jean-Paul Beaumier

Photo de Jean-Paul Beaumier : © Idra Labrie