Avec le colossal et tentaculaire City on Fire, Garth Risk Hallberg offre à la démesure new-yorkaise son équivalent romanesque. Éloge de l’excès en compagnie de l’écrivain américain se réclamant autant de Patti Smith que de Victor Hugo.

992 pages! Oui, oui, 992 pages! City on Fire, premier roman de Garth Risk Hallberg que Plon annonce comme l’événement de la rentrée, fait osciller la balance à 992 pages. Même pour les lecteurs les plus enthousiastes et déterminés, même pour ceux dont l’ambition se trouve fouettée par le défi sous toutes ses formes, même pour ceux qui se targuent d’avoir traversé À la recherche du temps perdu au cours d’un simple long week-end, 992 pages, c’est du costaud, 992 pages, c’est de l’outrance, 992 pages, c’est un pied de nez à l’idée reçue voulant que notre capacité d’attention collective s’amenuise d’heure en heure.

Depuis sa chambre d’hôtel à Paris, ville où il séjourne pour la première fois à l’occasion d’une tournée promo effrénée – « Je suis ici depuis 24 heures et je n’ai fait que répondre à des

questions » –, le New-Yorkais qui a grandi à Greenville en Caroline du Nord soupèse avec candeur la grosseur surannée de son livre. Est-ce que ça aurait pu être moins long, lui demande-t-on, mi-plaisantin, mi-sérieux?

« Tout le roman m’est apparu dans l’espace de deux minutes en 2003 [nous y reviendrons] et je savais déjà à ce moment qu’il s’agirait d’un de ces livres en trois volumes comme on en publiait au XIXe siècle, dans le genre des Misérables ou des Frères Karamazov. Je savais qu’il s’agirait d’un de ces livres qui va fouiller dans chaque recoin d’une ville. Je voyais d’emblée ce gigantesque tableau qui allait forcément être excessif, parce que toutes les œuvres d’art qui veulent dire quelque chose à mes yeux sont, à leur façon, excessives. Je me souviens d’avoir suivi ce cours avec un grand écrivain américain qui disait au sujet de Moby Dick, et des livres de Virginia Woolf ou d’Edgar Allan Poe, qu’ils s’abreuvaient tous à une certaine folie, qu’ils étaient tous excessifs. Il disait que ce qui n’est pas excessif n’est pas de l’art. »

Garth Risk Hallberg passera les quatre années suivant son épiphanie à fuir et à remettre à plus tard – « complètement terrorisé » – l’édification de ce roman choral liant une constellation de personnages appartenant à des mondes souvent radicalement différents, dont l’ex-leader d’un groupe punk culte, un apprenti écrivain ayant récemment quitté son petit patelin de Géorgie, une comédienne frustrée se rabattant sur la gestion de l’entreprise de son richissime père et un adolescent timoré avalé par l’anarchiste faune d’un squat. Ce qui les unit? Le meurtre mystérieux d’une jeune fille dans Central Park, le 31 décembre 1976.

« Quand je m’y suis finalement attelé, je me suis juré d’aller jusqu’au bout et de tout mettre sur la page. Le brouillon faisait 1400 pages, et j’ai coupé, coupé, coupé. Mais je ne voulais pas couper au point de ne garder que ce qui était strictement nécessaire. Je voulais que ça demeure excessif et qu’il y ait quelques longueurs, parce que la longueur est une des plus honorables traditions d’un certain genre de roman très long », plaide avec une salutaire part d’autodérision Risk Hallberg. « Je suis le même type de buveur que d’écrivain : si j’ai du plaisir, je veux que ça continue longtemps. »

Entrepris alors que peu de briques étaient éditées, City on Fire surgit en librairie alors que le gros bouquin connaît ce qu’il convient d’appeler un temps fort – pensons aux plus récents titres de Donna Tartt ou de Jonathan Franzen. La maison Knopf aura d’ailleurs versé deux millions de beaux dollars dans le compte en banque de Risk Hallberg pour s’arroger, au terme d’une course aux enchères, le manuscrit de celui dont la bibliographique ne comptait jusque-là qu’une novella.

Fais-le toi-même

Adolescent, Garth Risk Hallberg roule chaque vendredi soir jusqu’à Washington D.C., à cinq heures de route de son morne Greenville, pour s’abrutir les oreilles au son des groupes de la scène post-hardcore électrifiant alors les salles underground de la ville. Avec des amis poètes, il prend bientôt l’autobus jusqu’à New York pour assister à d’autres concerts, et échange de nombreuses lettres enflammées avec « une fille qui vivait dans cet immeuble complètement fou sur Central Park West, quelque chose de totalement mythique, se remémore celui qui a aujourd’hui la mi-trentaine. On sortait le soir et on aboutissait sur le toit d’un squat où habitait un peintre qu’on connaissait à peine, ou de je ne sais qui. On pouvait voyager à travers différents milieux au cours d’une même journée. » La fille s’évaporera dans la nature, mais la ville ne cessera jamais de le griser.

C’était en 1996, et même si sous l’effet des politiques sécuritaires de l’ex-maire Rudolph Giuliani, New York a considérablement lustré sa rugueuse patine de refuge des exclus en tous genres, le New York de 2016 demeurerait à bien des égards ce New York de la fin des années 70, celui de Patti Smith, de Lou Reed et des Ramones, dans lequel City on Fire plante son effervescent décor. New York demeurerait ce royaume de tous les possibles avec lequel l’écrivain est tombé en amour. « Entre les interstices de cette ville aujourd’hui très embourgeoisée, il est toujours possible de voir cet ancien New York, où des gens de partout, qui n’avaient de maison e part ailleurs, viennent pour devenir ce qu’ils veulent devenir », assure-t-il.

Les attentats du 11 septembre 2001 finiront de fouetter Garth Risk Hallberg, qui n’avait jamais pu s’installer dans sa ville de rêve, la faute à des frais de scolarité trop élevés. « Je me suis dit : “Il faut que je déménage à New York, se rappelle-t-il. Cette ville doit exister, je veux qu’elle existe encore.” »

Il multipliera les allers-retours entre Washington D.C. et New York en 2001, 2002, 2003, avant de s’y établir pour de bon. « Et c’est en faisant ce même trajet de bus que je faisais quand j’avais 17 ans, en contemplant la même ligne d’horizon qui avait toujours semblé me dire “Tu es arrivé à destination, tu as réussi, tu appartiens à cette ville”, cette ligne d’horizon qui était désormais différente, que j’ai eu cette vision dont je parlais tantôt. Je venais tout juste d’acheter un iPod et j’y avais glissé toutes sortes de musique, dont cette chanson de Billy Joel que je n’avais jamais entendue, Miami 2017 [power ballade dystopique, et profondément romantique, sur l’engloutissement fictif de New York]. La ville était fragilisée par les attentats, tout était détruit, mis à nu, mais soudainement, tout avait un sens, tout était possible. »

Comment contredire celui qui a été payé deux millions de dollars pour son premier roman, quand il affirme que tout est possible?

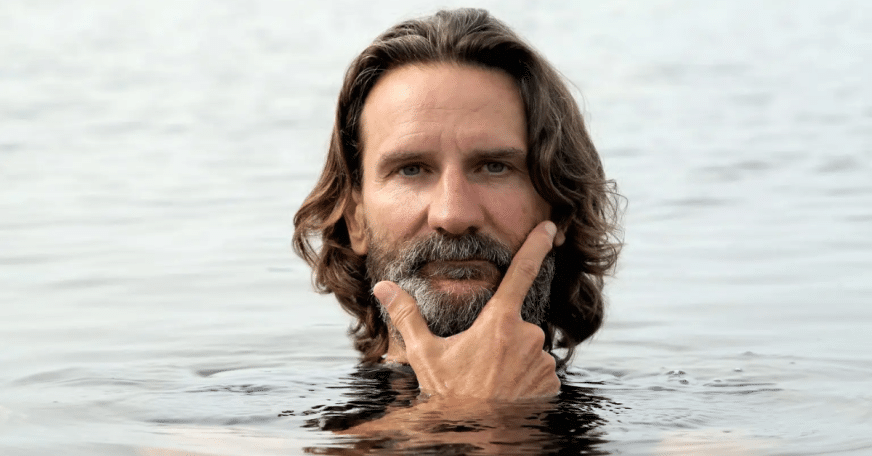

Photo : © Mark Vessey