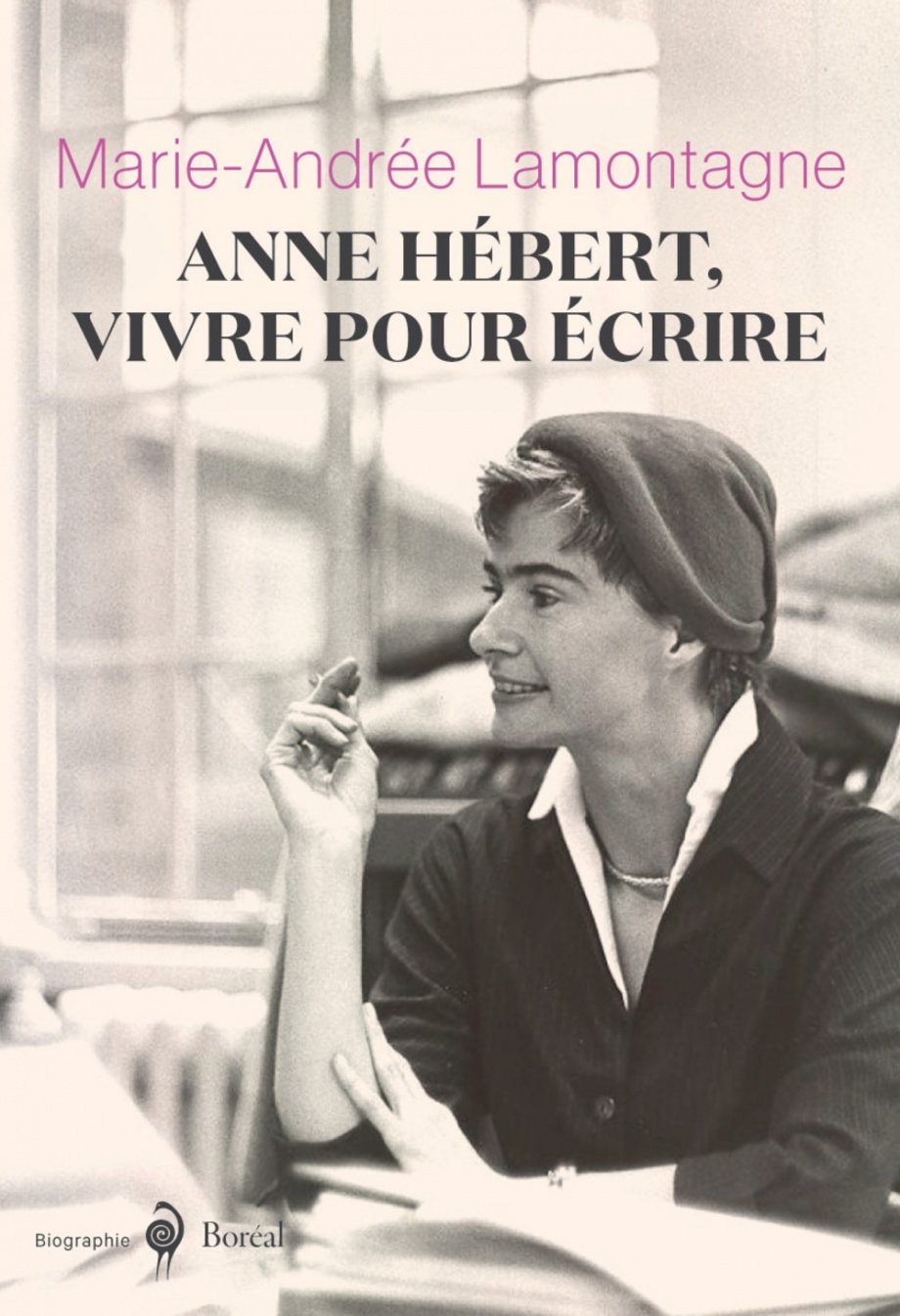

Si Gabrielle Roy avait eu droit à une ambitieuse biographie sous la plume de l’essayiste François Ricard en 1996, c’est désormais au tour de l’auteure de Kamouraska d’être sous les projecteurs. Marie-Andrée Lamontagne, journaliste et éditrice de renom, aussi directrice générale de la programmation et des communications du festival littéraire international de Montréal Metropolis Bleu, s’est attelée à la tâche afin de nous offrir Anne Hébert, vivre pour écrire, une biographie d’envergure.

Un livre qui s’impose

Soucieuse de respecter la mémoire de la romancière — qui était très discrète sur sa vie privée —, la biographe a dû consacrer quinze ans pour mener à terme ce projet. Elle a dû, pour y arriver, éplucher « des kilomètres de textes » et réaliser des entrevues avec une soixantaine de personnes, en France comme ici, qui ont connu de près ou de loin Anne Hébert à différentes époques.

Un travail de moine, décidément. Mais où puiser une telle motivation?

« Ça remonte à l’adolescence. J’étais une lectrice boulimique et j’ai découvert sa poésie par Le tombeau des rois. Je la lisais avec l’intensité et la ferveur propres à l’adolescence. Je savais ses poèmes par cœur, je me les récitais. Ce n’était pas scolaire du tout et ça m’a mis devant les yeux une certaine vision de la littérature qui ne m’a jamais quittée depuis », explique par téléphone Marie-Andrée Lamontagne.

Malgré la difficile tâche de simplifier toute la complexité d’une œuvre et d’une vie aussi immenses que celles d’Anne Hébert, la souplesse claire et accessible de sa plume journalistique se fait sentir de la première à la quatrième de couverture. On y suit l’évolution de la poète à travers les vicissitudes du quotidien. De sa maison d’été à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (située près de celle du cousin Hector de Saint-Denys Garneau) aux différents logements qu’elle a occupés avec sa famille à Québec avant de s’arrêter sur l’avenue du Parc, en passant par un séjour à Lac-Édouard où son père tuberculeux était soigné, le train de vie était parfois mouvementé. Mais Anne Hébert a aussi longtemps fréquenté une solitude marquée par la fragilité de la vie humaine : « Elle a baigné dans plusieurs événements d’ordre privé, dans la maladie et dans la proximité de la mort. Parfois la mort était là. Celle de Saint-Denys Garneau, par exemple. La tuberculose de son père aussi, qui, à l’époque, est une maladie mortelle. »

Pour comble, Anne Hébert se fait diagnostiquer en 1939 la même maladie que son père. Le constat a beau être inexact, elle sera confinée à sa chambre plusieurs années pendant la guerre. Or, c’est à cette époque que l’écriture de la jeune femme, qui s’est longuement « attardée dans l’enfance », commence à mûrir. Elle publie alors son premier recueil, profitant d’un contexte socioculturel qui annonce déjà l’émancipation populaire des années à venir : « Au moment où elle publie ses premiers poèmes dans les années 30 et quand elle publie Les songes en équilibre pendant la guerre, il y avait dans la société des forces à l’œuvre et une richesse culturelle qui peut souffrir de la comparaison avec celle d’aujourd’hui. Il y avait des lieux où l’emprise du clergé ne se manifestait pas toujours. »

Les sources de l’œuvre

Ses textes dorénavant parsemés du thème de la mort pourraient nous faire croire qu’il s’agit d’une manière pour elle d’apprivoiser la peur. « Je dirais plutôt qu’il y a chez elle une fascination pour la mort. Le fait d’être dans sa chambre aussi longtemps, tout ça c’est une incubation, une macération même, de ses thèmes. Quand elle a décidé de s’émanciper de cet univers, elle en a fait un matériau littéraire, mais ça s’est accompagné de très grandes forces vitales. Son premier voyage en France, c’est de cet ordre-là. C’est un appel vers la vie et ça va nourrir son œuvre. Ce sont deux versants qui se complètent dans son univers. »

Selon la biographe, c’est d’ailleurs lors de ce voyage en France, en 1954, qu’Anne Hébert naît réellement comme écrivaine. Elle a alors 37 ans. « 37 ans, vous vous rendez compte ? On l’imagine toujours en éternelle jeune fille, mais elle a 37 ans. Ça m’a frappé, ce décalage entre l’âge réel et l’âge qu’on lui trouve. Elle est restée juvénile très longtemps. Même jusqu’à l’âge adulte, même dans la vieillesse, elle avait une fraîcheur du regard devant la vie, les êtres. Une facilité qui ne l’a pas quittée. » Le décor change alors du tout au tout. Des heures écoulées dans le vide de sa chambre, des étés passés au milieu de la mollesse champêtre de Sainte-Catherine, voilà qu’Anne Hébert plonge dans la France de l’après-guerre où tout bouillonne et où elle vivra une bonne partie du reste de sa vie.

En parcourant Anne Hébert, vivre pour écrire, le lecteur découvre au reste une multitude d’éléments-clés de la vie de cette grande dame des lettres québécoises. Il y a des moments touchants et parfois douloureusement révélateurs — qu’il vaut mieux taire ici pour ne rien divulgâcher. D’autres peuvent faire sourire ou étonner. Par exemple, ce passage où est cité Roger Lemelin racontant le jour où il a appelé Antoine Rivard, alors ministre du gouvernement de l’Union nationale, puis Duplessis lui-même pour leur demander d’acheter quelques centaines d’exemplaires du Tombeau des rois à sa parution afin d’assurer son rendement. On apprend aussi qu’Anne Hébert a été aux premières loges de Mai 68, qui gronde directement « sous ses fenêtres » à Paris. Mais contrairement à son amie écrivaine Mavis Gallant, qui chaque jour se fond dans l’affluence pour s’imprégner du climat de la rue et tenir son journal, la crise sociale occasionne tellement de craintes à Anne Hébert qu’elle est incapable de rester seule chez elle.

Au fil des extraits de correspondances avec les éditeurs, la famille ou les amis, Marie-Andrée Lamontagne réussit dans tous les cas à faire sentir au lecteur l’esprit véritable de l’époque. On y découvre une Anne Hébert pleine de talents et d’aspirations, mais surtout empreinte de fragilité et de sensibilité bien humaines :

« Malgré toutes ses exigences de la littérature, une partie d’elle aspirait à une vie plus conventionnelle, dévoile la biographe. Aujourd’hui, les femmes n’ont plus à se poser la question, mais à l’époque, on disait “créer ou procréer”. À un moment, elle va même suivre des cours privés parce qu’elle estime qu’elle ne sait pas bien faire la cuisine, imaginez-vous. Mais elle sent qu’écrire est plus fort que tout et instinctivement, elle refuse le mariage et fuit ceux qui la convoitent. C’est anecdotique, mais tout ça la rend profondément humaine. Anne Hébert n’est pas une espèce d’être désincarné qui écrit des poèmes et remonte de l’abîme chaque fois avec ses vers au poing. Non, elle est un être de chair et de sang, mais qui a une extrême sensibilité poétique et des dons. Et c’est pour ça qu’on la lit aujourd’hui. Pour la vie et l’appétit de vivre qui affleure à chaque page, même dans la tragédie et la douleur. Ces forces-là qui étaient à l’œuvre chez elle, elle a su les transposer dans son œuvre. »

Et c’est justement dans cette proximité se formant entre le lecteur et l’humanité d’Anne Hébert que réside l’intérêt principal de cette biographie, qui fera autorité encore longtemps.

Photo : © Martine Doyon