Vous faites en quelque sorte l’éloge de la chute, vous « aimez » parcourir les ombres qui vous traversent (on pourrait dire plus justement que vous n’en avez pas le choix), trouvant en elles sinon de la beauté, du moins une vérité qui vous est chère. Est-il vrai de dire que le bonheur procède de la faille?

Je lis cette question (toutes ces questions excellentes) et j’entends en écho quelques auteurs qui me sont chers. C’est ainsi que, spontanément, je référerais à eux, à elles, comme à des compagnons qui sauraient mieux répondre que moi. Le fait de passer ainsi par sa bibliothèque pour répondre à une question intime, existentielle, cela pourrait passer pour de la pédanterie intellectuelle, ou pour de la dérobade. Or, cela procède de tout autre chose, à mon sens. Cela procède d’une conviction qui porte mon petit livre, Hantises, de part en part, et ce, dès le titre, à savoir que nous sommes hantés, nous sommes habités par des voix qui ne sont pas de nous et qui, pourtant, nous constituent dans ce que nous avons de plus propre. Ces voix, bien sûr, ne nous ont pas forcément été adressées par le truchement des livres (tout le monde n’est pas un lecteur maniaque et pourtant la trajectoire de tout le monde, je le crois, est constituée de paroles qui ont été marquantes, décisives), mais il s’est trouvé que pour moi, c’est la littérature qui a ouvert la voie à la découverte de ce nécessaire compagnonnage avec les ombres. Ce sont les livres (quelques livres de littérature et de philosophie) qui m’ont enseigné ce paradoxe qu’il faut peut-être courir à sa perte, qu’il faut se risquer tout entier, tout entière, à ce qu’on aurait au contraire tendance à fuir pour toucher au cœur vibrant de la vie (si c’est cela que l’on nomme bonheur), ne serait-ce que de manière fugace. Et s’il est fugace, ce bonheur, c’est peut-être parce que nous ne sommes pas assez forts ou assez prêts à être vulnérables (ce qui est la même chose), que nous ne sommes pas toujours armés du courage qu’il faudrait pour se tenir à la hauteur de ce que la vie exige de nous pour qu’on arrive à la vivre véritablement, c’est-à-dire à s’y abandonner. Peut-être d’ailleurs faudrait-il parler d’abandon plus que de bonheur pour nommer cela : ces moments où on lâche prise, ces moments où l’on cesse de se crisper sur ce que l’on ne contrôle pas pour simplement acquiescer à la vie qui nous traverse, avec violence et avec douceur. Le gai savoir, L’en dessous l’admirable, Compagnie, Les désarçonnés, « Vivre comme les fouines », ce sont quelques titres de Nietzsche, de Brault, de Beckett, de Quignard et de Dillard, mais ce sont aussi quelques-uns des noms de code, des « sésame » qui ont entrouvert pour moi la porte de cette conscience de l’enchevêtrement de l’obscurité et de la lumière, de la solitude et de la rencontre, de la tentation du désespoir et du surgissement de la grâce (pour emprunter un termes aux résonances spirituelles que j’ai envie d’assumer). C’est souvent au milieu des larmes que la vie nous est enfin donnée, dans toute sa splendeur et son mystère, il me semble. C’est d’ailleurs sur le constat de cette troublante proximité de la dévastation et de la plénitude que se clôt Hantises (dont les dernières pages ont été écrites alors que je m’étais retranchée dans un chalet dans le bas du fleuve à me remettre d’une peine d’amour), comme s’il avait fallu la traversée de l’écriture pour parvenir à dire le premier mot dont elle procède. Ceci dit, cette vérité si simple et si complexe, à savoir que le bonheur et le malheur se côtoient sans cesse, comme la nuit et le jour, au point d’être parfois inextricables dans le maillage de nos vies, on a beau l’avoir entrevue, saisie, on ne cesse de l’oublier, de vivre en l’oubliant. On ne cesse de vivre, en fait, comme s’il fallait absolument qu’on l’enfouisse (sous tous les « Ça va bien aller » du monde), comme quelque chose de néfaste. On vit comme s’il fallait se prémunir de l’obscurité, comme si l’on pouvait se passer de tenter de l’apprivoiser, comme si on pouvait la rejeter au loin, comme si elle ne logeait pas au cœur de nous-mêmes. La littérature est peut-être un des lieux qui nous sont donnés pour qu’on se rappelle cette proximité, cette inquiétante familiarité, pour qu’on se retrempe dans cette vérité ténébreuse que l’on est tenté de nier.

ces valeurs et cette vision du monde qui envahissent tout de façon systématique et qui vont de pair avec un déni forcené de la négativité sont précisément responsables de ce qui nous appauvrit et nous afflige […]

Est-ce que vous croyez que cette tendance de notre société à vouloir occulter le sombre pour ne garder que la lumière ne risque pas d’aviver ce qu’on refuse de voir en empêchant de trouver dans la noirceur ce qui pourrait justement nous en faire sortir? À plus ou moins long terme, que risque d’entraîner cet aveuglement?

C’est peut-être davantage à un psychanalyste qu’à moi qu’il faudrait poser la question… Car c’est là la question du refoulement et du déni que la psychanalyse a mis en lumière. Mais ce n’est pas un hasard, non plus, qu’on se tourne de moins en moins vers la psychanalyse pour comprendre de quelles formidables torsions et paradoxes est constitué le psychisme humain. La psychanalyse fait partie de ce qu’on refoule. Elle apparaît justement de plus en plus comme une vieillerie suspecte et fallacieuse, dont les neurosciences et leurs lumières infaillibles réussiront bientôt à nous libérer totalement. En plus des psychanalystes eux-mêmes, il n’est peut-être pas si exagéré de penser qu’il n’y a plus qu’une poignée de littéraires pour tenir mordicus à l’apport freudien dans notre compréhension de ce qui fait la complexité de l’aventure de la vie, tant sur le plan individuel que collectif. De la psychanalyse, à la limite on voudrait conserver l’aspect thérapeutique, ce qui peut nous faire penser qu’on peut apprendre à « régler nos problèmes » ou à « gérer nos névroses ». Mais considérer qu’elle nous a mis en face du peu de choses que nous savons de nous-mêmes, du peu de chose qu’est le moi, et de l’ampleur du gouffre qui nous habite, je crois que c’est quelque chose dont la société actuelle ne veut plus trop hériter ou entendre parler. Je n’apprendrai rien à personne en faisant remarquer que notre époque est obsédée par la performance, par la gestion du réel et par un pragmatisme qui prétend œuvrer efficacement à la résolution des problèmes. Ceci envahit mêmes les émissions pour enfants : quand mes fils étaient plus jeunes, cela me frappait chaque fois comment les épisodes de chaque émission se résumaient tout entier à un problème qu’il fallait solutionner, donc à l’idée que le monde est affaire de management. Or, ces valeurs et cette vision du monde qui envahissent tout de façon systématique et qui vont de pair avec un déni forcené de la négativité sont précisément responsables de ce qui nous appauvrit et nous afflige, aussi bien psychiquement que socialement et environnementalement. Sans que je l’ai du tout pensé comme cela au départ (s’agissant, de toute façon, d’un livre qui s’est écrit sans plan ou intention déterminée, par morceaux, avant d’être rapaillé en une petite courtepointe), Hantises peut être lu comme une petite réflexion personnelle sur la pulsion de mort et sur la nécessité vitale de composer avec elle, tant à l’échelle subjective qu’à l’échelle collective — ce qui n’est pas une mince affaire! Cette idée, qui rejoint ce dont Annie Lebrun fait son affaire dans son magistral Du trop de réalité (et qui n’est pas sans rappeler le dionysiaque, ce pour quoi Nietzsche pensait que nous devrions devenir des surhommes pour parvenir à vivre à sa hauteur) n’est absolument pas neuve ou originale. Mais elle me hante et je pense qu’elle demeure inouïe.

Je suis une romantique assez indécrottable. Ce qui ne veut pas dire que je sois particulièrement malheureuse. Je suis assez bien équilibrée, dans la vie, en somme.

Se laisser glisser sur son erre d’aller ne vous est pas naturel, devant fréquemment rajuster les éléments de votre « aménagement intérieur ». Parfois, vous arrive-t-il secrètement de rêvez d’être ce qu’on pourrait appeler une âme bienheureuse?

Oh! Peut-être ne sais-je pas très bien ce que sait qu’être une âme bienheureuse… S’il faut penser cela comme une sorte de sagesse stoïcienne, je m’en sens très loin. La quiétude, la tranquillité, je voudrais bien, parfois, mais je n’arrive pas à les trouver vraiment désirables, je crois. Ce n’est pas mon ethos. Je suis une romantique assez indécrottable. Ce qui ne veut pas dire que je sois particulièrement malheureuse. Je suis assez bien équilibrée, dans la vie, en somme. Je ne crois pas que ce soit ce à quoi vous vous référez, mais je me méfie énormément des injonctions à la positivité, qui sont parfois ce qu’il y a de plus toxique, ce qui nous plombe, ce qui nous fait le plus mal, car elles sont une invitation à un lissage factice de nos aspérités. En fait, Hantises expose une part de nuit, une part d’inadaptation au monde, qui est à la fois ce qui m’effraie terriblement en moi et ce à quoi je tiens mordicus. Ce carnet, je l’ai tout au long pensé et ressenti comme une petite grotte, un abri me permettant d’avancer dans des zones où se trouvent les démons, ces monstres qui sont aussi nos génies. Je pense que ces zones de ténèbres et d’extrême vulnérabilité sont indissociables de ce qu’il y a de plus puissant et palpitant en nous. Alors je ne souhaite pas m’en départir, mais plutôt trouver des stratégies pour approcher l’abîme sans y basculer totalement. Cette part d’abîme, elle est nécessaire, et c’est ce dont, pour moi, la littérature a la garde, c’est ce que les livres savent accueillir pour nous en soulager et l’entretenir en nous, comme un pharmakon, une substance qui serait à la fois poison et remède.

Le fait que le verbe n’arrive jamais à concorder tout à fait avec l’être, cette impossibilité du dire est-elle la preuve que la littérature est condamnée sans cesse à échouer? Et dans un tel cas, que peut la littérature?

L’œuvre entière de Beckett (auteur cher à mon cœur, sur lequel j’ai fait ma thèse de doctorat) tourne autour de ce nœud de l’impossibilité du dire! Elle est l’exposition littéraire la plus géniale du fait que la conscience aiguë de l’échec est le moteur le plus extraordinaire qui soit. Que peut la littérature? Nous apprendre la joie de l’échec. Fail better!

Le langage semble pour vous à la fois une entrave qui contraint notre essence dans son désir de liberté ultime en même temps qu’il reste une heureuse tentative, où l’on peut, par la pratique de la lecture, s’abandonner dans les phrases de l’autre et y trouver une adéquation avec notre propre vie. Est-ce que ces opposés sont réconciliables?

Le langage, je ne sais pas si je le vois comme une entrave, car je ne me conçois pas sans lui, mais j’ai conscience d’y être empêtrée jusqu’au cou! Je pense moins les choses en termes de contraires irréconciliables, qu’en termes de paradoxes, de points de bascule. La littérature peut être un point de bascule du langage. Elle est paradoxalement le lieu qui rend parfois possible, non pas une maîtrise de ce langage dans lequel on patauge tous, mais une sorte d’abandon qui désentrave. Un abandon à la voix de l’autre qui nous parle dans le livre depuis sa solitude la plus secrète, ouvrant une autre dimension de l’entente, un autre espace pour la rencontre. Lire, écrire, ce n’est pas parler, ce n’est pas converser. C’est tremper le langage dans le silence, la part d’indicible dont les mots sont aussi capables, et tenter de la partager. Voilà une réponse qui pourra avoir l’air bien mystique (et blanchotienne, pour ceux qui connaissent Maurice Blanchot), mais c’est ainsi qu’intimement je ressens les choses! Les livres de littérature nous offrent un autre usage du langage. Et il y a parfois ce petit miracle qui fait que l’inconnu qui nous parle par le biais du livre nous semble plus proche que nos proches les plus familiers. Il y a cet effet stupéfiant qui fait que, parfois, le roman, le poème, l’essai qu’on lit est en train de parler très exactement de nous, qu’il devient l’énonciateur le plus adéquat de notre vérité, de notre rapport singulier au monde. Il y a des rendez-vous avec des livres qui sont d’une telle intensité de plénitude qu’ils ne sont comparables qu’avec les moments les plus forts de nos vies.C’est pourquoi d’ailleurs dans Hantises, il est question de cette porosité de la passion amoureuse et de la passion littéraire.

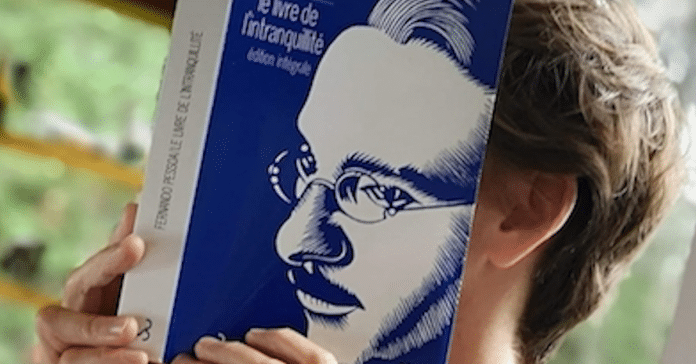

Photo : © Mathieu Proulx