J’ai appris à me débrouiller comme tout le monde cette année, à créer des break-out rooms, à applaudir, à changer de fond d’écran comme de coiffure pour un peu de fantaisie. Je fixais la caméra pour regarder mes amis dans les yeux, étrange point noir comme un test d’optométrie, puis je levais mon verre en direction de l’écran pour trinquer en faisant bien attention de ne pas renverser du vin sur le clavier.

Nous sommes en mai 2021, le virus mute et rôde toujours, et notre rencontre doit être virtuelle. Je suis à peine déçue, tous les rendez-vous « en personne » fixés dans un horizon lointain tombent les uns après les autres, il ne faut pas trop s’accrocher à ces espoirs; et quel autre univers que le sien se prête mieux à une rencontre virtuelle?

Karoline Georges apparaît à l’écran, d’abord son nom, puis son visage et sa voix en deux temps. Nous testons le son, passage obligé, comme à une autre époque nous nous serions fait la bise. Je suis assez intimidée et j’ai préparé un texte derrière lequel je me replie tout de suite, confortable rempart d’où elle vient aussitôt me tirer pour qu’on discute plus librement.

Elle me dit d’emblée qu’elle a failli m’inviter dans Second Life pour me faire visiter son environnement numérique à défaut de pouvoir m’accueillir chez elle. J’ai relu De synthèse pour me préparer à notre entretien et c’était de mon point de vue de la pure science-fiction — un monde que je ne connais pas du tout et ne peux donc pas m’imaginer. Entre des avatars 3D et une colonie de vacances sur Mars, il n’y a aucune différence pour moi. Karoline m’explique qu’elle n’a fait qu’extrapoler sur les possibles développements d’un outil qui existe déjà. En ce moment même, on scanne les objets de la vie courante pour les transposer dans le numérique. Ce que j’ai connu qui s’approche le plus d’une réalité virtuelle, c’est peut-être mes après-midis à jouer aux Sims quand j’avais 10 ans. Karoline adore ce jeu et me demande si j’ai essayé Les Sims 4, mais je préfère ne pas m’étendre sur le sujet parce que j’adorais retirer l’échelle de la piscine ou déclencher des incendies et je m’en sens encore vaguement coupable.

Karoline a hâte de voir comment l’univers numérique va évoluer et en parle avec enthousiasme — on est bien loin du discours plus convenu des récits de science-fiction qui mettent en garde contre les dérives possibles de l’intelligence artificielle. Je réponds par une formule un peu bateau comme « c’est fou ce que peut la science » et elle me reprend : « C’est fou ce que peut l’humain. » Toutes les nouvelles technologies la fascinent, car elles sont finalement le prolongement de nous-mêmes, révélatrices des aspirations profondes de la société qui les développe. Elles montrent surtout à quel point les frontières de notre définition de l’humain sont mouvantes. Karoline me donne comme exemple le fait qu’on définit encore la vie par la mort, nous considérant donc comme des êtres de transition, mais que l’espérance de vie a pratiquement doublé au cours du XXe siècle et que la mort ne sera peut-être un jour plus obligatoire. Cela bouleversera notre conception de l’existence, puisque notre seul repère ne tiendra plus.

J’aime beaucoup la science-fiction parce que ces mondes imaginaires permettent de prendre le pouls de la conscience collective; le genre qui était bien souvent au XXe siècle une critique des sociétés totalitaires est de plus en plus pétri des inquiétudes de la crise écologique. Il me semble y avoir le même tournant dans l’œuvre de Karoline Georges, mais elle me répond du tac au tac qu’elle n’a jamais pensé à mettre en scène une société totalitaire, parce que pour elle le corps est nettement plus contraignant que ne peut l’être la société.

Si les nouvelles technologies offrent une myriade de possibilités d’ajustements (des simples lunettes aux membres artificiels équipés de neurotransmetteurs, il y a de quoi devenir bionique), ce n’est que le numérique qui permet de se libérer complètement des lois de la physique. J’en profite pour demander à Karoline ce qu’elle pense de la chirurgie esthétique. Elle dit qu’elle n’a rien contre, mais que ça lui paraît pour le moment encore un peu barbare et que, surtout, ça ne va pas encore assez loin à son goût. Tant qu’à jouer avec l’apparence, pourquoi ne pourrait-elle pas se transformer en point d’exclamation jaune? Je me demande quelle apparence j’aimerais prendre si tout m’était possible, mais je suis vite ramenée aux limites de mon imagination qui n’a pas l’habitude de dépasser les frontières du réel.

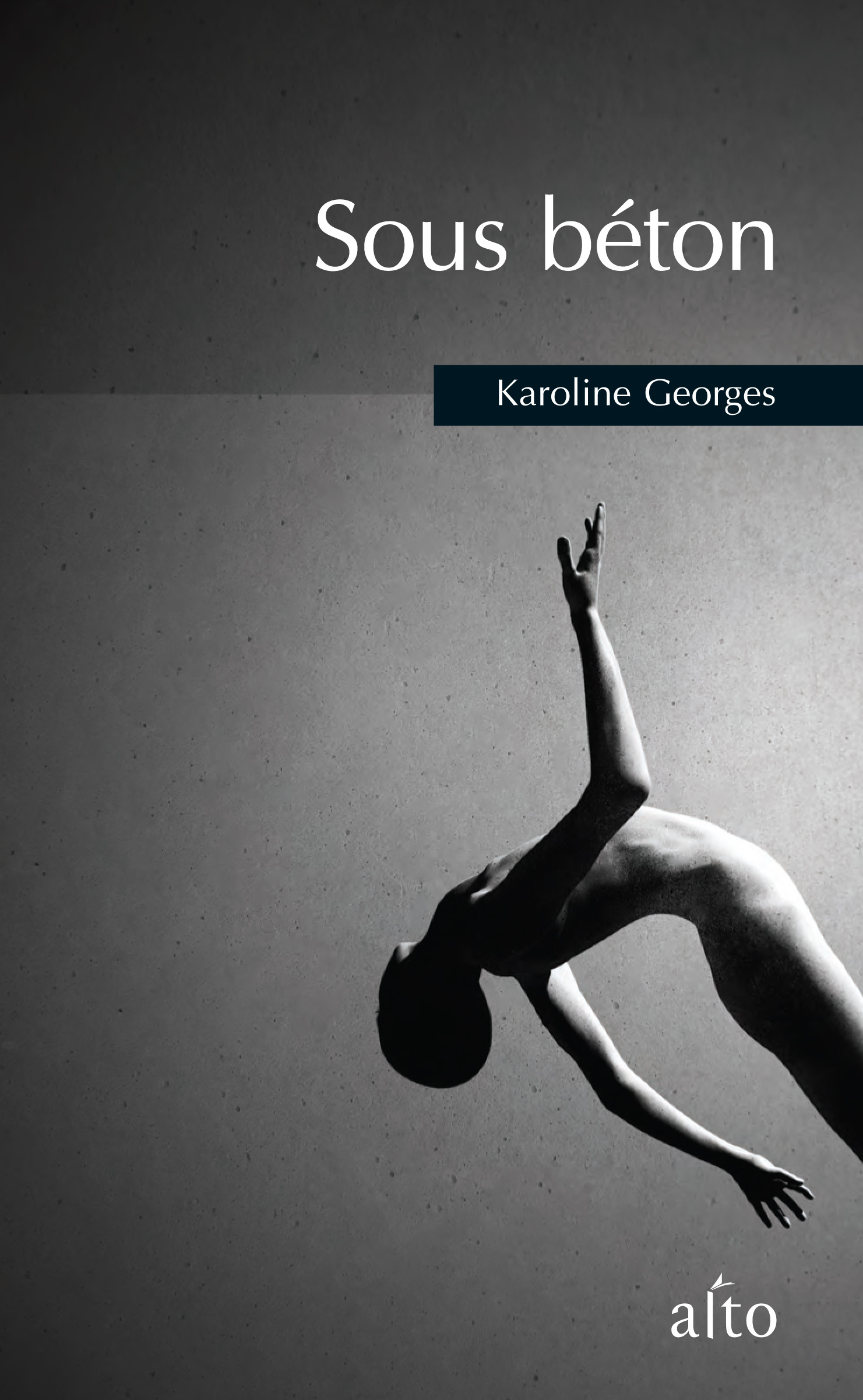

Un tel plongeon dans le numérique pourrait donner un univers aseptisé, qui permettrait justement d’échapper à cet aspect douloureusement organique de notre existence, mais chez Karoline Georges, le corps biologique est plus présent que jamais : plus la narratrice de De synthèse compose son corps virtuel, plus le corps de sa mère se décompose. Tout le roman est bâti à partir de cette équation, m’explique-t-elle. Je pense aussi à Sous béton, l’histoire de cet enfant confiné avec ses parents dans une cellule sans fenêtres au 5969e étage d’un édifice, seul vestige de l’humanité, où tous les cadavres et les déchets biologiques sont broyés et renvoyés à la population sous forme de nutriments. Pour moi c’est une histoire d’horreur, mais Karoline sourit quand je grimace parce que, de son point de vue, c’est simplement « du recyclage ». La population de Sous béton est autophage parce qu’il n’y a plus d’autres options. Alors qu’on entendait de plus en plus dans les médias qu’on « allait vers un mur » avec la disparition des espèces animales et végétales, elle a voulu aller au bout de ce qui était annoncé — entrer dans ce mur, justement. L’édifice de béton agit alors comme un organisme autosuffisant, dont chaque cellule participe à l’équilibre; se manger soi-même, c’est finalement boucler la boucle.

Moi en tout cas, j’ai refermé le roman en cherchant mon air. Karoline rit et reconnaît que ça peut être asphyxiant, surtout que la langue elle-même est travaillée par le béton. « Mais pour sortir de soi, il faut être contraint » : c’est l’oppression intenable vécue par l’enfant qui lui permet de se transformer et de se fondre dans la matière. Le personnage n’aurait jamais canalisé son énergie autrement s’il avait été confortable dans sa situation. L’étau émotionnel agit comme levier naturel vers la création, la vie ne pouvant surgir que dans la nécessité.

Je pense au poids étouffant du béton, mais aussi au corps que Karoline perçoit comme l’ultime contrainte. N’est-ce pas le désir de tous ses personnages de sortir de ce carcan de chair? Tout à fait, renchérit-elle, ils cherchent tous à libérer leur conscience pour atteindre le sublime, que ce soit par l’usage de psychotropes ou de la réalité virtuelle. Si quelque chose traverse son œuvre, c’est bien cette quête spirituelle. C’est peut-être ce qui manque le plus à notre époque douloureusement athée — des balises spirituelles pour affronter le vertige de vivre. Il suffit pourtant d’ouvrir l’œil au monde pour avoir envie de croire en quelque chose; une marche en forêt peut offrir l’apaisement des grands vitraux des églises. Même les nouvelles technologies, en repoussant sans cesse les limites de notre connaissance de l’univers, donnent envie de croire en quelque chose : nous avons désormais accès aux tréfonds de l’océan et à l’infinité de l’espace par des images d’une précision et d’une beauté hallucinantes. Karoline me parle avec émotion d’une pouponnière d’étoiles au cinéma IMAX auquel elle est allée chaque jour pendant tout un été pour revoir encore et encore des étoiles naître.

Pendant notre discussion, je me rends compte que malgré toutes les catastrophes annoncées dans ses livres, Karoline n’est pas pour autant fondamentalement pessimiste. Même son livre à propos des déchets nucléaires en sera un de lumière. Elle m’explique que c’est parce qu’elle vient du monde de la danse : elle embrasse le mouvement et accueille les transformations du monde plutôt que de s’accrocher à ce qui fuit (comme un roseau plie, tandis que son voisin l’arbre casse). C’est vrai que la santé est dans la mobilité; les tissus qui ne se régénèrent plus sont vite mangés par la nécrose. Malgré tout, il reste un noyau dur qui ne bouge pas dans l’œuvre de Karoline et qui est justement l’élément malade : c’est la famille, qui charrie avec elle son odeur de pourriture. On retrouve une parfaite famille nucléaire dans l’univers de Sous béton où n’existe pourtant plus rien du monde tel qu’on le connaît. Karoline opine : la famille, c’est l’ultime étau émotionnel. J’ajoute : et est-ce que les personnages ne veulent pas à ce point se libérer de leur corps justement parce qu’ils l’ont hérité de leurs parents? Elle n’y avait jamais pensé, mais oui, tout à fait.

Kiev Renaud

Photos : © Karoline Georges

Photo de Kiev Renaud : © Audrée Wilhelmy