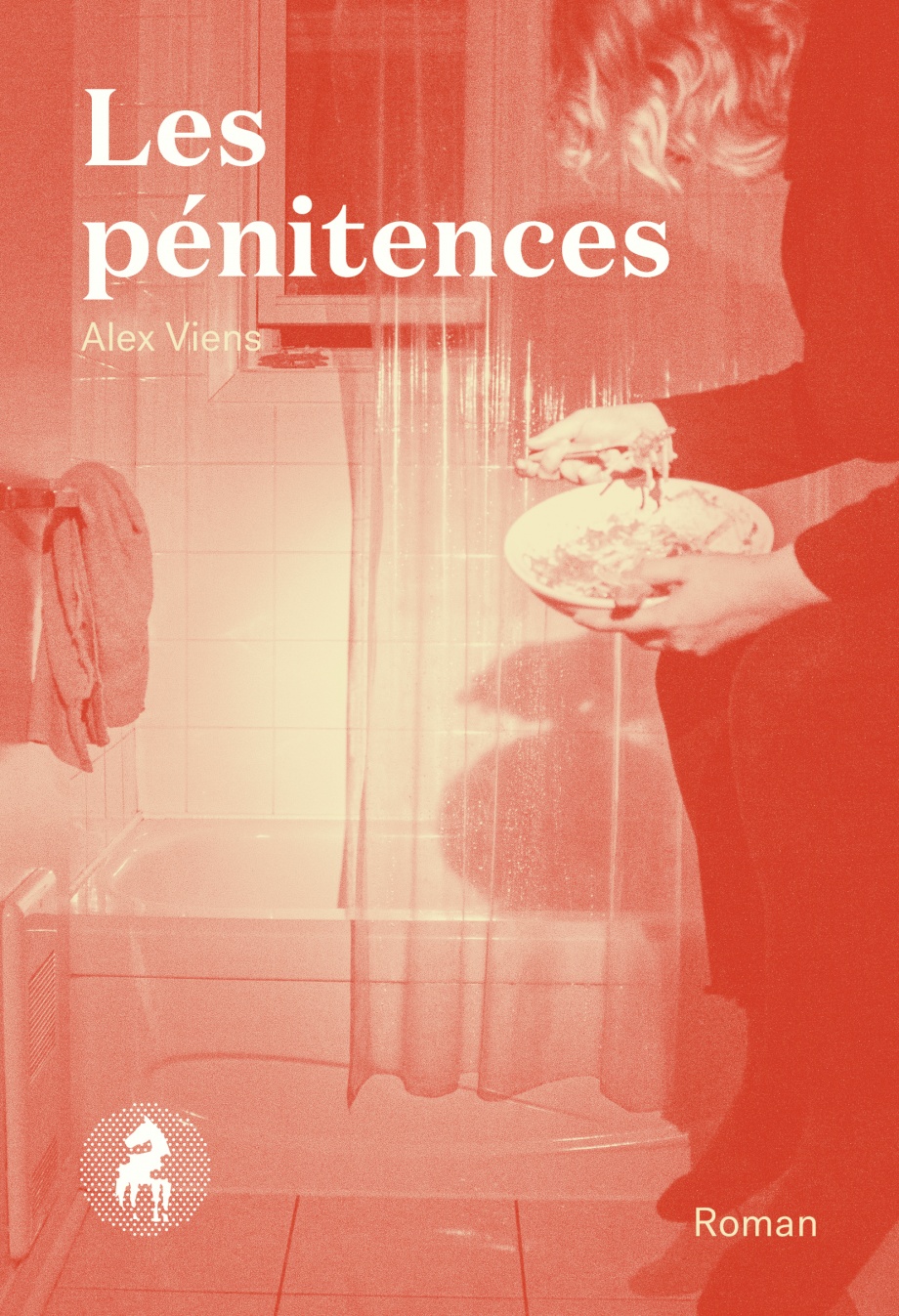

Chaque saison littéraire vient avec ses surprises, Alex Viens en est une vraie, un brûlant coup de vent qui décoiffe, allez, l’air se faufile par les fenêtres mal isolées. C’est par une « ostie de mauvaise idée » que commence le roman Les pénitences, alors que Jules, mi-vingtaine, ongles rongés, se rend chez son père après dix ans sans contact. Cette plongée dans le petit appartement mal insonorisé du quartier Rosemont, petite TV cathodique, piles de vieux CD, odeur de pot et d’alcool, pour retrouver ce père plein de préjugés, ne pourra pas bien se passer, c’est écrit d’avance, l’ostie de mauvaise idée. Alex Viens met en place un tête-à-tête étourdissant morcelé entre les discussions creuses et les sacres comme autant de traits d’union entre les non-dits, les bières vidées trop rapidement, les joints gros comme des Sharpie, les souvenirs égrenés au son de The Cure, photos du passé, dix ans à rattraper. L’enthousiasme de façade se fissure, la violence contenue déborde vite, tout dérape autour d’un spaghetti, la cruauté, le sadisme, le pouvoir retrouvé, des flashbacks de ces moments précédant la fuite de Jules à l’adolescence, les bleus, les confinements imposés. Et il y a la mémoire de cette sœur laissée derrière, Charlie, seule avec le père, avec la souffrance, l’alcool et l’espoir d’une tendresse qui ne vient jamais. Cette visite que Jules croyait sans conséquence — y croyait-elle vraiment? ne cherchait-elle pas justement à s’affranchir de ce passé? — se transforme en règlement de comptes, en révolte alors que Jules reprend peu à peu le contrôle de son histoire. Ne reste que cette question : comment peut-on se libérer d’un héritage de violences, de pauvreté intellectuelle et morale, de luttes? Ce huis clos oppressant, un portrait saisissant de la maltraitance et de la pauvreté, du réveil nécessaire, porté par des dialogues d’une force à tout casser, révèle une voix qui ne demande qu’à faire tomber les murs, voici un marteau, une allumette, du papier et une enfance à brûler.

« Les enfants maltraités ne se défont jamais de l’enfance qu’ils n’ont pas eue », écrit Alex Viens. Anne Peyrouse aurait aussi pu l’écrire, car il y a aussi une enfance qui craque chez cette écrivaine de Québec, un tremblement camouflé longtemps et qui ne peut plus être retenu, ça prenait la fin de quelque chose pour réveiller toute cette douleur. Ce quelque chose, c’est la mort de son père, un détour obligé à son chevet vingt ans après leur dernier contact, et la confirmation que ce passé ne pouvait la mener qu’à un acte d’écriture : « ma tête a une grosse tumeur de vérités à expulser ». C’est ainsi que naît Pour que cela se taise, troublant récit qui nous précipite dans une cascade de souvenirs et de douleurs. Figée en elle, la mémoire des insultes, des coups, des abandons, de l’indifférence, l’obsession de raconter sans trop savoir comment s’y prendre, les ratures, les voies d’évitement, tout se bascule, mais cette conviction que « la littérature désire [s]on bonheur ». L’autrice aborde cette enfance en France, puis son déménagement à Cap-Rouge à 14 ans, balisant le microcosme, grands-parents, fratrie, mère, chiens, une accumulation de victimes collatérales d’un homme obnubilé par sa personne et son pouvoir. On ne peut qu’imaginer les séquelles, les zones mal cicatrisées, ce qui ne peut être réparé. Toutes les histoires n’ont pas à se conclure par la rédemption et le pardon. Il n’y en aura pas ici, il n’y a qu’une liberté de dire, de dénoncer, de nommer. Il n’y a qu’une femme, habile, forte, et cette femme, cette écrivaine, se tient debout, malgré les « briques et échardes », elle se tient debout et écrit, et nous l’en remercions.

Il y a une parenté littéraire entre le récit de Peyrouse et Boire la mer les yeux ouverts, premier ouvrage de Jean-Benoit Cloutier-Boucher, né dans une petite ville du Bas-Saint-Laurent et maintenant installé à Québec, un autre récit hors norme, dansant entre fragments, plongées intimes et poésie. Plutôt que s’attarder à la figure sombre de l’Autre, le père, violence et alcool encore comme ingrédients explosifs, l’écrivain sculpte une formidable lettre d’amour à sa mère, Michelle, décédée en novembre 2017 des suites d’une sclérose en plaques. Il raconte ce qu’implique de jongler avec l’absence, au sillon profond que le deuil creuse dans l’esprit de celles et ceux qui restent. Cloutier-Boucher nous fait avancer et reculer dans le temps au gré des souvenirs partagés, des étapes de cette vie marquée par la maladie, des peines et bonheurs cueillis, des objets et souvenirs d’une existence fragilisée. À plusieurs reprises, l’auteur interpelle sa mère, l’excuse, l’implore, la pleure, petits poèmes de la perte. « Tu es morte souvent », écrit-il, en parlant de toutes ces fins que la mère, que le fils ont dû apprivoiser au fil des ans. La mort, oui, mais la vie surtout, une mère à jamais figée dans la vie.

Photo : © Louise Leblanc