Soixante-sept ans après la parution de L’attrape-cœurs, il se trouve encore des biographes qui tentent d’en savoir davantage sur la vie du plus secret des écrivains américains et qui n’en publient pas moins leurs « enquêtes » inabouties; ils les ont menées durant des années, ils ont les uns après les autres lu la correspondance de ce phénoménal auteur qui demeura aussi populaire qu’inapprochable.

Lui, le célèbre J. D. Salinger, accablé par le succès mondial de son unique roman paru en 1951, refusant sa vie durant toute offre d’adaptation au cinéma, il passa le reste de ses jours à se cacher de ses contemporains, entretenant de rares amitiés avec ses élus, un ancien professeur, un juge à la retraite, un vieux prêtre, une veuve, une lectrice désintéressée, en détestant la presse et en se méfiant même de ses éditeurs. Mort à 91 ans en 2010, il s’était retiré du monde depuis un demi-siècle, n’ayant rien publié dans les quarante-cinq dernières années de sa vie mais, paraît-il, il écrivait tous les jours dans une remise derrière sa maison…

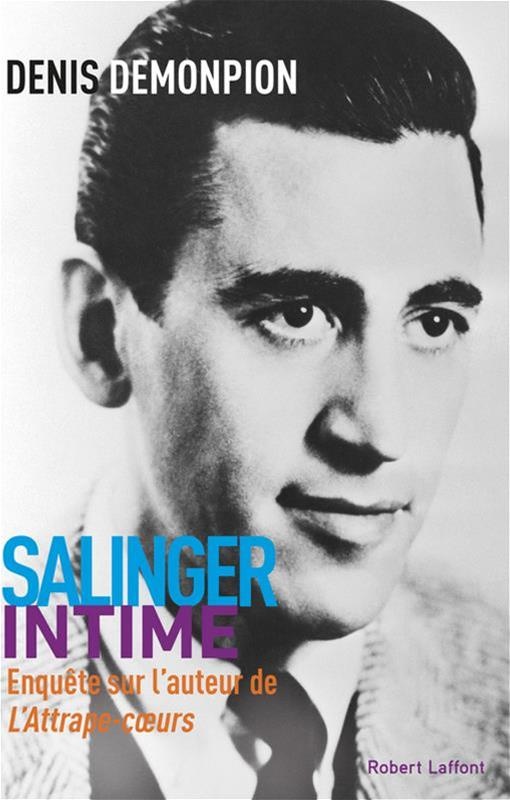

Ce coup-ci, c’est un journaliste français ayant fait ses classes à Paris Match qui remonte la piste Salinger, il a entrepris son enquête alors que le romancier vivait encore et, évidemment, comme ses prédécesseurs, il rata la cible qui est (qui serait) une rencontre en personne avec l’ermite de Cornish dont la maison en rondins de séquoia, perchée sur la crête d’un coteau dans la forêt du New Hampshire, introuvable sans l’indiscrétion d’un habitant du village, est de toute façon entourée d’un mur infranchissable à quiconque. Ce énième biographe porte un nom à craindre la coquille, Denis Demonpion…

Si son ouvrage, Salinger intime, ne nous apprend rien de plus que celui qui fait autorité depuis 1988 (A Writing Life de Ian Hamilton paru chez Random House, traduit par À la recherche de J. D. Salinger en 1996 à L’Olivier, ouvrage contre lequel les avocats de Salinger se battirent en cour), il nous permet de revenir (c’est toujours un plaisir) sur l’étrange parcours de ce New-Yorkais né en 1919, beau garçon bien sapé qui snoba l’université tout en y attrapant le goût d’écrire, réussissant tôt à placer des nouvelles dans les revues américaines, jouissant d’une popularité naissante quand il se prit à rêver de devenir acteur et se ramassa sur un paquebot de croisière pour servir de partenaire de ping-pong l’après-midi et de danse le soir (Demonpion appelle ça un « ambianceur »).

Arriva Pearl Harbor. À 22 ans (toujours signataire de nouvelles ici et là), il s’engage dans l’armée et sera de ceux qui débarquent à Utah Beach en juin 1944 (il aurait sauté de la barge « sa machine à écrire portable sous le bras », écrit Demonpion en bravant le ridicule). Il en ressortira indemne et, la guerre finie, il vole à la rencontre d’Hemingway qui préside au Ritz les libations de la Libération (une idole qu’il jalouse puis dénigrera). À Paris, il épouse une Française, la ramène aux USA pour divorcer illico puisqu’entre-temps il croit avoir trouvé la compagne de sa vie, la littérature, qu’un professeur de Columbia, Whit Burnett, lui avait fait connaître avant la guerre en lisant une nouvelle de Faulkner, « Soleil couchant ». « M’arrachant à ma torpeur », comme il lui écrivit; Salinger et Burnett correspondront durant vingt ans.

Qu’écrivait-il dans ces périodiques (Story que dirigeait Burnett, Saturday Evening Post, New Yorker, Esquire, etc.)? Au mieux, du sous-Fitzgerald (qu’il admirait, à ses débuts il osa se poser en héritier putatif) : des soirées très New York avec des fins tristes, aux abords de la guerre une histoire de soldat maladroit, une rencontre imaginaire entre deux amoureux, deux frères qui gagnent une fortune mais doivent le payer cher, etc. Cette production (sauf trois recueils de nouvelles publiés dans les années 50, dont Franny et Zooey) n’a pas rayonné, aucun éditeur n’ayant cru bon de la traduire hors du monde anglo-saxon. Sortir de la forme courte, abandonner la nouvelle bien torchée pour donner sa pleine mesure de romancier, il n’y arrivera qu’une fois avec The catcher in the Rye en 1951, ce fameux Attrape-cœurs qu’on lit encore, que des générations d’étudiants américains, canadiens, européens ont lu depuis la sortie de ce remarquable récit vif et frondeur mettant en scène un étudiant de 19 ans qui, apprenant que son école ne le reprendra pas après les vacances de Noël, va errer dans New York durant quatre jours et quatre nuits avant de rentrer chez lui faire face à la réaction de ses parents. Célèbre virée ado-romanesque et petit chef-d’œuvre.

À sa mort, trente-cinq millions d’exemplaires de la fredaine d’Holden Caulfield avaient été vendus et le titre tient encore la forme avec 250 000 ventes par année. Je viens de le relire, moi qui l’avais lu à 20 ans. Caulfield et ses copains de chambrée, sa sœur Phoebe qu’il va voir en cachette, les religieuses qu’il croise ému dans un greasy spoon, le bordel où il se rince un œil gêné, les bars où il boit sans l’âge requis (car il est grand, beau et costaud), et New York au début des années 50 où le dimanche presque tout est fermé, tout ça tient parfaitement la route. Ce roman est prodigieux de sensibilité, de tendresse et de rébellion à la fois. Holden Caulfieldressembleà tous ceux qui détestent la banalité de la vie et craignent l’horreur de celle qui va suivre… Il y a eu du Salinger chez Ducharme, cet autre embusqué.

Ian Hamilton a dressé un portrait assez juste de Salinger grâce aux correspondances, aux entretiens avec ses camarades d’université, avec sa fille Margaret qui a écrit L’attrape-rêves (traduit chez NIL en 2002), avec ceux qui ont pu l’approcher. Il en résulte qu’avant le succès monstre de L’attrape-cœurs, Salinger avait de l’entregent, il était sûr de lui, arrogant, ambitieux, son visage, selon une femme qui le fréquenta en 1951, « ressemblait à ceux des peintures du Greco » et lorsque parut sa première nouvelle il exultait dans des lettres à ses amis. Hamilton écrit : « il bourdonna d’admiration pour lui-même, guère disposé à le dissimuler ».

Mais le triomphe advenu, c’est un homme qui – va savoir – se déroba à la vue des autres, ses lecteurs y compris; il rageait de voir les hippies s’enticher d’Holden…

Nos biographes enquêteurs ont appris qu’à sa mort deux manuscrits dormaient au coffre-fort dans la forêt de Cornish. Pourquoi les a-t-il gardés par-devers lui?