Toute l’œuvre de Seth, pseudonyme de Gregory Gallant, est travaillée par le temps et la volonté de le retenir dans son cours. Clyde Fans doit sa genèse à un magasin en désuétude du même nom, situé quelque part dans les vieux quartiers de Toronto. C’est en regardant par la fenêtre que Seth a entrevu, dans la pénombre des bureaux laissés à l’abandon, les portraits des deux hommes qui allaient devenir les antihéros de son magnum opus, Abe et Simon. L’imagination allait faire le reste pour redonner vie, en sautant dans le désordre d’une décennie à l’autre, à cette entreprise familiale détruite par la marche du temps, par le progrès, par l’apparition, pour le dire exactement, du climatiseur. Le ventilateur électrique n’aura pas su y faire concurrence.

Abe, entrepreneur de talent mais bourru, est incapable d’empathie envers son frère Simon, un être introverti d’une fragilité de verre. Aux yeux de son frère, Simon est un raté, l’exemple même du bon à rien. Abe lui a donné sa chance en 1957, mais le voyage d’affaires qu’il lui a confié, dans les petites villes des environs de Dominion (la ville imaginaire de Seth, plus vraie que vraie et vivante à l’extrême), s’est terminé en fiasco. Le monde de Simon est différent, c’en est un de repli et de trivialités, d’échecs et d’introspection. Il est peuplé de fantasmagories : Simon a pour principaux interlocuteurs ses livres de poèmes et de vieux jouets cassés. Si Clyde Fans raconte l’histoire d’une entreprise, il s’agit aussi de la biographie intérieure de cet homme sans qualités. Seth est un maître pour faire transparaître dans son dessin, par les changements les plus subtils et les plus menus détails, les fluctuations de l’âme de son personnage. On reconnaît d’ailleurs ce dernier à son apparence comme l’alter ego de son créateur, tel que celui-ci se dessinait dès son premier livre, It’s a Good Life, If You Don’t Weaken (1996), ou tel qu’on a pu le croiser dans les œuvres de Chester Brown et de Joe Matt, deux autres artistes formant avec Seth, depuis les années 90, un des noyaux durs de la bande dessinée indépendante.

Chez Seth, le langage de la bande dessinée (il déteste le terme de graphic novel, lui reprochant de rapprocher deux arts distincts plutôt que d’exprimer la singularité de cet art à part entière qu’est la bande dessinée) semble parfaitement désigné pour traduire l’anodin dans toute sa richesse. Il n’y a pas ici de superhéros ni d’explosion, les aventures de Clyde Fans sont celles du quotidien et l’artiste sait rendre avec brio l’ennui et la lenteur, la solitude et l’épaisseur d’un instant. Pour Seth, la bulle imite l’éclosion des pensées, intimes, philosophiques ou banales, dans ce qu’elles ont d’évanescent.

Car tout est bien évanescent dans Clyde Fans. Même la qualité du trait, toujours soigné à l’extrême — Seth fait preuve d’une immense dévotion à son art, c’est un très grand virtuose, pour ne pas dire un maniaque —, s’est transformée au fil des quelque vingt ans qu’a exigés la réalisation des 480 planches du livre. C’est le drame de Simon que d’être impuissant face à l’impermanence des choses. Jamais il n’arrive à prendre pied dans le présent, toujours est-il à se raccrocher à un passé qui lui coule entre les doigts. La mère dont il s’occupe tant bien que mal souffre d’Alzheimer, et avec sa mémoire c’est un pan complet de la vie de son fils qui disparaît. Le grand œuvre auquel Simon consacre ses jours, alors que son frère Abe s’échine à garder l’entreprise de ventilateurs à flot, consiste en l’histoire d’une série de cartes postales de fantaisie, bien antérieure à Photoshop, où l’on voit des hommes pêcher des poissons ou récolter des légumes cinq fois plus gros qu’eux. Simon échoue fondamentalement à vivre dans la réalité, et sa relation avec son frère, qui culmine dans une ultime explication digne d’un film de P. T. Anderson, ne fait qu’exacerber sa sensibilité décalée et son emprisonnement en lui-même.

Qu’on regarde n’importe quelle planche de Seth, choisie au hasard dans Clyde Fans ou ailleurs, c’est à première vue son goût pour le vétuste qui frappe. Non seulement son dessin est de toute évidence redevable au style classique des années 30 ou 40, et plus particulièrement à celui du New Yorker, son univers est meublé de réclames peintes sur mur de brique, de casse-croûte où l’on vous sert coiffé d’un bonnet de papier, de jouets anciens fabriqués à la main, de téléviseurs à châssis de bois. Tout respire cette envie, ce besoin de rendre le passé palpable et de se l’approprier. Pourtant, ni Simon ni Abe ne vivent dans un passé doré. Le passé dépasse, dans Clyde Fans, la nostalgie ou l’idéal romantique. Il est tissé de relations inextricables, d’oublis et de griefs, de ces meurtrissures de la vie dont on ne se réchappe pas. Plutôt qu’un refuge, le passé est une sorte de reflet encore intact vers lequel Abe et Simon se retournent, et nous avec eux, pour évaluer le chemin parcouru et prendre la pleine mesure de leur dégradation.

Christophe Bernard

Auteur et traducteur, Christophe Bernard a remporté le Prix des libraires du Québec en 2018 pour son premier roman La bête creuse (Le Quartanier), qui a aussi été finaliste au Prix du Gouverneur général la même année. Il a entre autres traduit de l’anglais Scarborough de Catherine Hernandez, La famille se crée en copulant de Jacob Wren, Cashtown de Tony Burgess et Les hautes montagnes du Portugal de Yann Martel. Cette dernière traduction lui a d’ailleurs valu d’être finaliste au Prix du Gouverneur général en 2016.

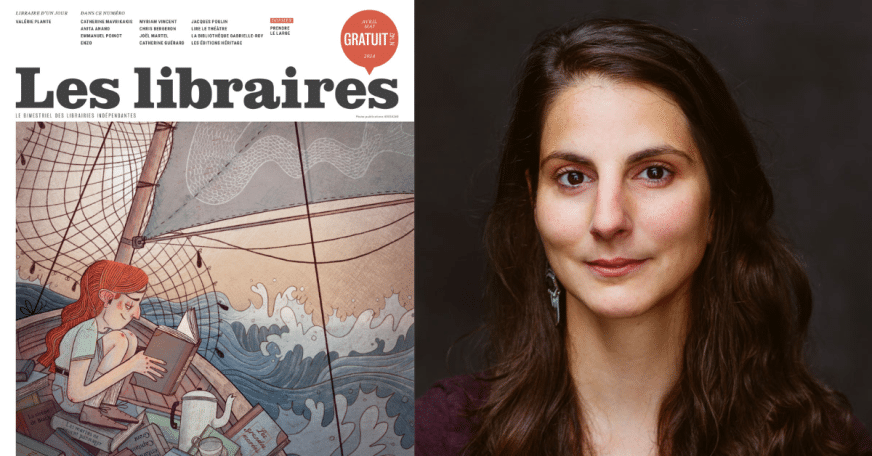

Illustration : © Emilie Morneau