Avec son dernier livre, le ton et la matière ont changé. Parmi les nombreux textes importants qui parlent des agressions sexuelles et des réactions des femmes, Ce qu’elles disent est l’un des plus forts et des plus touchants.

Des femmes parlent : voilà toute l’action du livre. Les faits, tristement réels, sont résumés dans une page liminaire brutale : entre 2005 et 2009, dans une petite colonie mennonite de la Bolivie, de nombreuses fillettes et femmes se réveillaient ensanglantées, le corps meurtri. Elles-mêmes ont dû mener l’enquête pour découvrir la vérité : leurs voisins, leurs oncles, leurs cousins — tout le monde est apparenté dans cette microsociété repliée sur elle-même — les assommaient avec un anesthésiant vétérinaire et les violaient. Pourtant, les dirigeants ont nié les faits, ont accusé les femmes de mentir pour cacher quelque péché, leur ont fait croire à une punition infligée par Dieu ou par Satan, ou encore à une hallucination collective. Puis, devant la riposte violente de certaines, et craignant pour la vie des agresseurs, les autorités ont, pour la première fois de l’histoire de la communauté, fait appel à la police. Au début du roman, les hommes sont partis en ville dans l’intention de ramener les fautifs et d’obliger leurs victimes à leur pardonner, faute de quoi elles seront chassées de la colonie et donc privées de leur place au paradis.

Des femmes parlent : désignées par l’ensemble des femmes de Molotschna, huit d’entre elles se réunissent à l’insu des hommes dans le fenil du vieux Thiessen, où, assises sur des seaux renversés, elles débattent de leur avenir. Faut-il partir, rester et se battre ou ne rien faire? Leur discussion forme le reste du livre, huis clos dramatique qui respecte, comme une tragédie classique, l’unité de lieu, de temps et d’action. Rien n’arrive, tout arrive : on assiste à la lente transformation des survivantes en philosophes et en guerrières.

Des femmes parlent : elles se chamaillent, se réconcilient, se consolent, discutent de sémantique fine, de Dieu et du sens de la vie, jurent vengeance, cherchent la paix. Les obstacles sont presque insurmontables, à commencer par la violence habituelle des hommes : l’une d’elles a eu les dents cassées, une autre a perdu un doigt, toutes ont des bleus et des cicatrices. Comment penser qu’on les laissera partir? Et même si elles arrivent à quitter la colonie, aucune d’entre elles ne sait lire et écrire, déchiffrer une carte géographique, parler la langue du pays (elles ne connaissent que le bas-allemand) ou exercer un autre métier que les travaux de la ferme. Qu’à cela ne tienne, elles sont déterminées à obtenir ce qu’elles considèrent comme un minimum vital : le droit de penser pour elles-mêmes, le droit à leur propre sécurité et à celle de leurs enfants, le droit de vivre sans subir de coups et sans en donner. Le plus bouleversant, peut-être, c’est que ces femmes profondément croyantes, adeptes d’une religion dont le principe central est le pacifisme, sont désormais envahies par une colère et une révolte qui les consternent, mais qui leur donnent leur terrible énergie.

Des femmes parlent, rompent le silence. Après le suicide de l’une d’elles, camouflé en accident, sa sœur crie la vérité : « Pendant ses funérailles, Ona a baissé le foulard de sa petite sœur de quelques centimètres pour révéler les marques laissées par la corde sur son cou. Devant toute la congrégation, elle a dit à voix haute que, contrairement à ce qu’avait affirmé Peters [l’évêque de la colonie], ce n’est pas l’ammoniaque qu’elle avait utilisée pour nettoyer la grange qui avait tué Mina. On l’avait trouvée pendue à une poutre dans l’écurie. » Les funérailles se tenaient à l’extérieur de l’église puisque les dépouilles des suicidés n’étaient pas admises dans le sanctuaire, mais personne n’a dit un mot : « Ona a fui pour s’éloigner des hommes. Peters a prié pour Ona. Les fidèles ont baissé la tête. » Plus tard, une autre femme, dont la toute petite a la syphilis, brandit des menaces : « Elle détruira toute créature vivante qui s’en prend à son enfant, elle arrachera ses membres un à un, elle profanera son corps et l’enterrera vivante […]. Elle mentira, elle persécutera, elle tuera les méchants et elle dansera sur leurs tombes et brûlera en enfer pour l’éternité avant de laisser un seul autre homme assouvir ses pulsions sur le corps de sa fille de trois ans. » « Non à la danse. Non à la profanation », répond doucement la plus âgée qui, du coup, acquiesce au reste. Parvenu à ce point, on les comprend et on a envie de les applaudir.

Des femmes parlent : elles n’en restent pas là, elles cherchent une porte de sortie pour elles et pour leurs enfants. Partir? Faut-il emmener les garçons les plus jeunes, avant qu’ils deviennent des hommes comme ceux qui les ont brutalisées? Les vieux dont elles seules s’occupent? Et avec quel argent fuir, quels biens, puisque rien ne leur appartient en propre? La chose serait-elle même possible?

Des femmes parlent, et un homme écrit. August Epp, banni de la colonie tout jeune avec ses parents et de retour depuis peu, paria considéré comme moins qu’un homme par les autres, lui aussi survivant de terribles violences, suit les débats et en tire une narration qui pose également la question du rôle des hommes de bonne foi dans la quête d’une société plus juste. Sa présence donne lieu à une belle méditation sur la puissance du témoignage, sur la responsabilité des écrivains et, comme August doit traduire du bas-allemand à l’anglais à mesure qu’il consigne les débats des femmes, sur l’éthique du traducteur.

Des femmes parlent : des femmes douces, terribles, inspirantes. Malgré leur situation bien différente de la nôtre, « ce qu’elles disent » nous concerne au plus haut point.

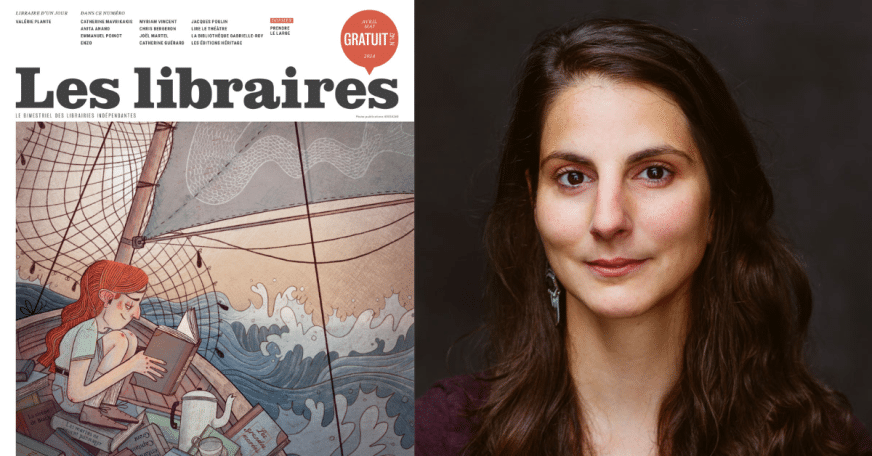

Lori Saint-Martin

En collaboration avec Paul Gagné, son conjoint, Lori Saint-Martin a traduit de très nombreux ouvrages, dont plusieurs ont obtenu des récompenses, notamment le prix John-Glassco et le Prix du Gouverneur général. Lori Saint-Martin est également professeure, essayiste et écrivaine (Mon père, la nuit, Mathématiques intimes, Les portes closes). Dans son plus récent ouvrage, Pour qui je me prends, elle dévoile son amour du français, passion qui lui a permis de se réinventer, de devenir francophone — alors qu’elle est née dans une famille unilingue anglophone —, de changer de nom.

Illustration : © Emilie Morneau