La mémoire de l’exil recèle une essence particulière parce qu’elle ne traverse pas seulement les frontières physiques, mais aussi celles, moins perceptibles mais mille fois plus prégnantes, de l’identité et de la culture.

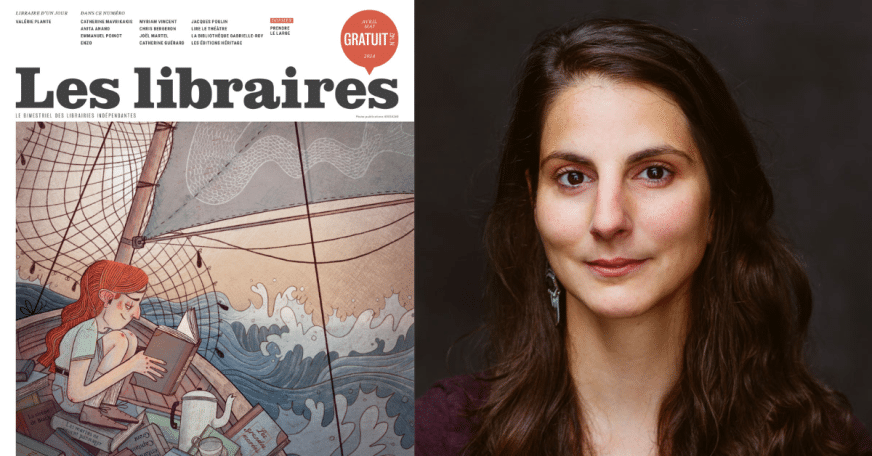

Relier les continents

Réconcilier terre natale et terre d’accueil n’est pas toujours simple. Mais lorsque les deux se rejoignent pour incarner une nouvelle entité, enrichie et augmentée par l’une et l’autre, on se dit parfois que le voyage, dans toutes ses dimensions, en valait la chandelle. C’est ce qui vient à la lecture de Vi de Kim Thúy (Libre Expression), l’histoire d’une femme qui, enfant, est passée avec sa famille du Vietnam au Canada pour fuir une patrie aux libertés restreintes. Du départ du premier pays à son retour plusieurs années après, la narratrice, Vi, fera plusieurs escales. Et si la liberté est convoitée, elle n’est pas nécessairement facile à apprivoiser. « Comment trouver son chemin devant un horizon sans fin, sans fils barbelés, sans surveillants? » L’exil sous-tend souvent le vertige, comme le fait l’amour. Vi rencontre Vincent et le couple symbolise en quelque sorte la communion des deux parties du réfugié qui recompose les morceaux disparates dans la mémoire en un seul récit riche et fécond.

Une vie renouvelée

Le temps et la mémoire sont inséparables. Quand le premier passe, il bascule dans le vortex de la mémoration pour se liquéfier dans la machine à souvenirs. Il faut chercher dans C’est moi qui souligne (Babel), l’autobiographie de l’écrivaine Nina Berberova qui est aussi un peu celle des émigrés russes de la première génération en France, cet élan vital vers toute reconstruction. « […] les malheurs de mon siècle m’ont plutôt servie : la révolution m’a libérée, l’exil m’a trempée, la guerre m’a projetée dans un autre monde. » Sont décrites, oui, la difficulté de quitter son pays et la perte des illusions, mais avec elles une force vive pour le renouveau et la quête d’un moi neuf et plus affranchi. Dans le cas de Berberova, la littérature soutient le fil et devient le moyen, en même temps que de rendre compte de la mémoire de ceux et celles qui migrent, de poursuivre avec résilience l’approfondissement de son humanité.

Mustafa et les autres

Les récits d’exils sont souvent écrits longtemps après la longue traversée effectuée vers un autre chez soi, tandis que Bagages, mon histoire (La Bagnole) nous offre les mots de jeunes arrivants du Québec issus de partout. La poésie qui en émane est sans artifices, relevée à même le cœur encore tout chaud de ces migrants au regard accru par une expérience unique et souvent d’abord douloureuse, car fraîche des ruptures avec les leurs laissés là-bas. « À la fin de ma journée/Ma déception est parfois vaste/Ne plus pouvoir me fabriquer/De nouveaux souvenirs avec toi », écrit Mustafa, un jeune Pakistanais. L’exil pour celui qui vient de le vivre ressemble à un deuil. Il faut faire la paix avec la perte physique du pays d’origine avant de le laisser renaître avec toutes ses beautés parmi les paysages nouveaux de la terre d’asile. « L’Iran est loin de moi/Je ne le contemple/Que sur la carte du monde/Au fond c’est proche/Je suis à une grandeur de main/De mon pays natal » sont les mots de Kourosh. La sagesse qui habite ces adolescents et l’intelligence sensible qui se devine jusqu’entre les vers subjuguent celui qui n’a jamais vécu le déracinement. Entre tristesse et espoir, chacun des jeunes poètes de l’album peine à choisir, même si tout compte fait il ne s’agit pas d’un choix. Amplifiés par leurs doubles identités, ils deviennent des êtres précieux qui possèdent la multiplicité. « Nouveaux amis/Nouvelles mémoires/Je me déchausse/Je suis chez moi », dit l’Émirien Abdul. L’exilé a trouvé son port d’attache.

L’influx de la mémoire

L’histoire de l’amour (Folio) est le titre du livre, mais c’est aussi celui du livre à l’intérieur du roman de l’Américaine Nicole Krauss. Il est connoté d’une grande valeur parce qu’il est le préféré des parents d’Alma, dont le père est mort et dont la mère se remet difficilement de son deuil. Cette dernière devra traduire cette œuvre qui reliera tous les personnages du roman. D’abord Leo Gursky, un juif qui a fui la Pologne et qui prétend en être l’auteur. Confronté au passé de la Shoah, son présent est peuplé de tous ses souvenirs. « Il apprit à vivre avec la vérité. Pas à l’accepter, mais à vivre en sa compagnie. C’était comme s’il vivait avec un éléphant. Sa chambre était minuscule et, chaque matin, il devait se glisser le long de la vérité simplement pour se rendre à la salle de bains. » C’est la morsure de cette vérité si difficile à reconnaître qui donne à chacun l’impulsion de puiser dans l’amour pour colmater les manques de leurs histoires. De New York à Israël, de la Pologne au Chili, la mémoire se promène et fait des bonds en parcourant les années 30 aux années 2000. Krauss dédie ce livre à ses grands-parents, qui lui « ont appris le contraire de la disparition ». La mémoire peut parfois être le plus bel héritage qui soit.