En novembre dernier, les Éditions XYZ lançaient un concours autour du recueil La disparition de Michel O'Toole, paru dans la collection Quai no5. Les auteurs amateurs étaient invités, tout comme les auteurs du livre, à donner leur version de ce qui aurait pu arriver à Michel O'Toole, un journaliste qui a véritablement disparu sans laisser de trace, alors qu’il roulait à moto sur la route 389 et dont l’enquête policière n’a jamais abouti.

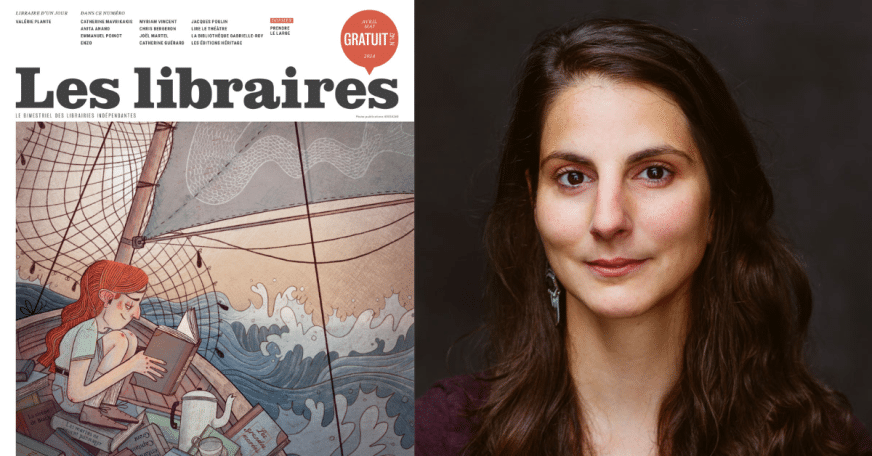

C’est avec grand plaisir que le jury, composé de Chrystine Brouillet (auteure et chroniqueuse), Josée-Anne Paradis (rédactrice en chef de la revue Les libraires) et du directeur de collection Tristan Malavoy-Racine a remis le premier prix à Katy Boyer-Gaboriault pour sa nouvelle « Déroute sauvage » (voir la nouvelle entière ci-dessous).

« Déroute sauvage nous a séduits par sa justesse, sa concision, la véracité de ses dialogues, la chute étonnante et cette idée totalement originale: confier un rôle secondaire à Michel O’Toole! Je l’avoue, je suis jalouse, j’aurais voulu y penser avant Katy! », avoue Chrystine Brouillet.

La nouvelle de Katy Boyer-Gaboriault deviendra la neuvième nouvelle de ce recueil, aux côtés de celles de Deni Béchard, Daniel Bélanger, Chrystine Brouillet, Mathieu Laliberté, Perrine Leblanc, Stéphanie Pelletier, Patrick Senécal et Tristan Malavoy.

La deuxième et la troisième place de ce concours ont été attribuées respectivement à Sébastien Gariépy (« Je ne suis plus James ») et à Marilaine Bolduc-Jacob (« KM 451 »).

Voici donc, pour votre bonheur de lecteur, les trois nouvelles finalistes, dans leur entièreté! Allez, régalez-vous!

Sur la photo, de gauche à droite: Kathy Boyer-Gaboriault, Tristan Malavoy-Racine et Chrystine Brouillet

DÉROUTE SAUVAGE

Katy Boyer-Gaboriault

— Voyons, tabarnak ! Vas-tu finir par te slacker, ostie de cochonnerie ?

Malgré la fraîcheur de l’air, la sueur se mélange au cambouis qui recouvre les bras de Stéphane. Le vent s’acharne sur les murs du garage Archambault et Fils, son inlassable sifflement alimente comme un feu de broussaille la nervosité du mécanicien. Ses mains moites glissent sur les outils, ses gestes sont saccadés, violents, dangereux.

— Fuck!

Enragé, il envoie la clé télescopique sur laquelle il s’acharne depuis quinze minutes s’écraser sur l’aile avant d’une petite voiture rouge accidentée. Sans jeter un œil vers la tôle un peu plus abîmée, les mains sur les oreilles, il se laisse glisser sur le sol et tente de reprendre le contrôle de son corps agité.

*

La longue lignée d’arbres qui l’entoure n’arrive pas à apaiser son tourment. Stéphane a l’habitude de cette route ingrate et cahoteuse, jamais il n’a craint les kilomètres sauvages qui séparent Baie-Comeau de Fermont. Dès qu’il a eu son permis de conduire en poche, il a commencé à les égrener sans relâche, comme les grains usés d’un chapelet. En moto, en voiture, seul, en couple et en famille, il s’est bercé du silence de la forêt à peine troublé par le ronronnement du moteur. Il rêvait d’inoculer l’amour de ce farouche bout de territoire québécois à ses filles, mais elles ne prenaient pas la peine de lever les yeux pour voir le cœur de leur pays défiler par la fenêtre, trop concentrées sur leurs bébelles technologiques. Lui ne s’est jamais lassé des beautés de la 389, même s’il connaît aussi son immense cruauté. Il ne compte plus les épaves qu’il y a récupérées au fil des années, laissant leurs passagers aux mains des employés de la morgue.

Il soupire en replaçant sa casquette d’une main, l’autre serrée sur le volant. Le silence de la cabine l’oppresse. Ce véhicule est son refuge, il a refusé de réparer la radio quand celle-ci a rendu l’âme l’année dernière. Il apprécie habituellement ces brefs moments solitaires, sans bruit, sans paroles, sans cris, mais aujourd’hui, il donnerait dix ans de sa vie au diable pour qu’une chanson, même insipide, vienne perturber son précieux silence. N’importe quoi pour enterrer la voix agressive de sa femme qui gronde sans interruption dans sa tête.

La veille, les mots qu’il retenait derrière ses dents serrées depuis tellement longtemps ont créé le tsunami qu’il redoutait et espérait à la fois. L’usure du temps est venue à bout de sa patience. Six ans à s’acharner, à prier un Dieu auquel il n’a jamais vraiment cru, à attendre le miracle. Six ans à espérer le retour de leur vie d’avant. Celle d’avant la fausse couche et la dépression de Karine. Avant que l’alcool remplisse le vide au fond du cœur de sa femme.

Karine, je suis pus capable. Je veux divorcer.

Stéphane ne l’a pas empêchée de prendre sa voiture, malgré son taux d’alcoolémie déjà élevé. Toutes ces années à tenter de la raisonner presque chaque soir, à cacher les clés de la Yaris rouge qu’il finissait par lui rendre pour mettre fin à la crise qui effrayait Coralie et Fannie, l’avaient déjà assez miné. L’éternel combat le tuait à petit feu. Le cœur lourd, il a déposé les armes avant de mourir pour de bon et l’a regardée partir avec sa rage et leurs espoirs déchus.

— Steph?

Le cœur battant, il étire la main vers l’émetteur radio. Chaque fois que la voix bourrue de son père s’invite dans la cabine de la dépanneuse, Stéphane craint la nouvelle qui fera basculer sa vie et celle de ses filles dans un trou noir. « On a retrouvé Karine dans un fossé. » « Karine a frappé un arbre. » « Karine est morte. »

— Ouais ?

— T’es rendu où, là ?

— Je suis presque arrivé, je pense. Y doit pu être ben loin, le biker. Pourquoi ?

— Karine est venue au garage, a te cherchait. Je sais pas comment dire… je pense qu’a file pas.

Stéphane soupire devant l’euphémisme. Sa femme n’est pas revenue à la maison après leur discussion orageuse. S’il ne sait pas où elle a passé la nuit, il ne doute pas de la grande quantité d’alcool grâce à laquelle elle a fait le deuil de leur mariage.

— Je lui ai dit que t’étais parti sur un towing, sur la 389. Est partie enragée noir. J’ai essayé de la retenir, d’y enlever ses clés, mais tu sais comment qu’a l’est quand… quand a file pas…

La dépanneuse s’arrête doucement au bord de la route, une dizaine de mètres devant une motocyclette et son propriétaire vêtu d’un blouson noir.

— C’est beau, p’pa, t’as fait ce que t’as pu. Je vais essayer de la trouver quand je vas revenir à Baie-Comeau

— Va falloir que tu fasses de quoi, mon gars. Est pas méchante, ta femme, mais là, a va finir par tuer quelqu’un. Pense à tes p’tites… si y fallait que leur mère se ramasse en prison

— Y faut que je te laisse, p’pa, je suis arrivé.

Stéphane saute en bas du véhicule et salue le motocycliste, la main tremblante. Pour se calmer, il inspire profondément l’odeur de la forêt, même si les effluves du tuyau d’échappement de la dépanneuse flottent encore dans l’air.

Sa décision est prise. Demain, après-demain ou la semaine prochaine, quand Karine aura fini de cuver, il exigera la garde complète des enfants.

*

— Papa ? Papa, t’es-tu là ?

Stéphane s’essuie rapidement les mains sur ses jeans avant d’appuyer sur le bouton du vieil interphone qui relie le garage à la maison voisine. Au-dessus de l’établi, les aiguilles fluorescentes de l’horloge offerte par un fournisseur de pièces lui indiquent 3 h du matin. Leurs lueurs dans la nuit lui font l’effet d’un reproche.

— Je suis là, Coralie. Qu’est-ce qu’y a, ma grande ?

— Maman a encore vomi. Mais fais-toi en pas, j’ai tout nettoyé comme il faut.

La maturité dans la voix de sa fille de dix ans lui serre la gorge, une vague de colère le submerge. Ce n’est pas une vie pour une fillette de veiller sur sa mère ivre.

— Merci, ma grande, je sais pas ce que je ferais sans toi. Va te coucher, là, t’as de l’école demain.

— C’est samedi demain, papa.

— T’as ton cours de danse d’abord.

— T’es-tu choqué ?

— Ben non, je suis pas choqué, je suis juste fatigué. Va te coucher ma belle, y est tard.

— OK… bonne nuit, papa.

Il ferme les yeux pour ne pas voir les pièces de la moto éparpillées dans le garage. Le poing froid de la culpabilité lui écrase les entrailles, mais il est trop tard pour reculer.

*

— Bonjour, m’sieur ! Ça va ? Vous êtes correct ?

— Oui, ça va. Plus de peur que de mal pour moi, mais je pourrais pas en dire autant pour ma moto…

Stéphane replace machinalement sa casquette avant de tendre la main au motocycliste qui la secoue après une seconde d’hésitation. Le mécanicien ne tique pas. Ce n’est pas la première fois que quelqu’un se demande si ses mains sont assez propres pour les civilités.

— Moi, c’est Stéphane.

— Michel, répond le motocycliste avec un petit sourire gêné. Michel O’Toole.

Le mécanicien se tourne vers la moto qui l’attend sur le gravier, debout sur deux pneus éventrés.

— Faut être pas chanceux vrai. Deux flats en même temps, pis pas des p’tits à part ça ! Les deux tires sont fendus bord en bord. J’ai jamais vu ça sur un bike. Mais bon, ç’aurait pu être pire, t’aurais pu prendre le champ pis te blesser solide, mon Michel. C’est sûrement pas la première fois que tu fais de la moto… Ça prend tout un chauffeur pour rester debout avec deux flats!

— Je ne roulais pas vite, j’avais cru voir un orignal bouger dans les arbres. Vous faites de la moto ?

— J’en faisais avant. Mais là, avec deux flos, ma femme trouvait que c’était trop dangereux. Comme si elle, elle était pas dangereuse, marmonne-t-il en s’agenouillant près de la moto.

Les yeux rivés sur la forêt toute proche, espérant voir surgir le fantôme de la bête qui lui a peut-être sauvé la vie, Michel O’Toole soupire, abattu.

— Moi qui voulais me rendre au Relais aujourd’hui, je pense que je peux faire une croix là-dessus. Si j’étais parti plus tôt, aussi…

Il fait quelques pas vers le fossé, sous l’œil inquisiteur de Stéphane.

— T’es sûr que tu t’es pas fait mal ? Tu marches croche en crisse.

— Ah non, c’est vieux, ça. Ma fameuse expérience de conducteur, je l’ai acquise à la dure, si vous voyez ce que je veux dire.

Sans un mot, Stéphane relève la manche de son t-shirt pour révéler une longue cicatrice, vestige d’une imprudence qui a nécessité les doigts de fée d’une orthopédiste de Québec. Michel hoche la tête en souriant. Les vrais motocyclistes se reconnaissent à leurs stigmates.

— On va l’embarquer sur le truck pis on s’en va à Baie-Comeau. Je peux te reconduire quelque part, si tu veux.

— Merci, mais je peux marcher. Ça me fera du bien.

— Mon garage est en dehors de la ville, dans un p’tit chemin tranquille. C’est pas mal loin, à pied.

— Bon d’accord, je vais retourner au motel. De toute façon, tous mes plans sont à l’eau.

Un grand sourire aux lèvres, Stéphane déplie sa longue silhouette.

— Tu vas pouvoir monter au Relais demain, j’ai ce qui faut pour arranger ça. Les bikes, ça me connaît.

— C’est ça que le camionneur qui s’est arrêté pour m’aider m’a dit, avant de vous appeler sur sa radio.

— Le gros Bill est mon plus grand fan ! Donne-moi deux minutes, mon Michel, je reviens.

L’asphalte semble s’affaisser sous ses pieds alors qu’il retourne à la dépanneuse. Assis dans la cabine, il fait mine de chercher quelque chose le temps de reprendre contenance. Le gros Bill. Toujours le gros Bill. Cet homme refait toujours surface, avec son inquiétante voix trop calme, pour lui rappeler que personne ne l’a oublié et que son passé trouble ne sera jamais assez loin pour qu’il puisse respirer sans crainte.

*

L’aube qui pointe trouve Stéphane dans le commerce familial, les muscles en feu, les yeux rougis par la fatigue. Méthodique, il s’évertue à classer, selon un système illogique, les pièces éparpillées de la défunte BMW R 1200. Ses mains agitées déplacent les pièces avec frénésie. Le peu de patience qu’il lui restait s’étiole un peu plus à chaque vérification de la boite vocale, du niveau de la pile et de la réception des ondes de son téléphone intelligent. L’appel tant attendu n’arrive pas.

— Ça marche pas, ça marchera pas, pourquoi y a jamais rien qui marche ?

Dans un coin sombre de la pièce, une grande bâche enroulée semble lui adresser des reproches silencieux. Le cerveau épouvanté du mécanicien roule à vide, la voix de Michel O’Toole rebondit d’accusations en supplications sur les parois de son crâne.

Les premiers accords de la chanson Enter Sandman brise le silence du garage, la sueur se glace sur son corps alors qu’il reconnaît le numéro de l’appelant.

— Merci de me rappeler, man. J’ai besoin de toi. On est crissement dans marde.

*

Un nuage cotonneux passe devant le soleil, jetant une ombre salvatrice sur la plate-forme de la dépanneuse où Stéphane, ruisselant de sueur, s’évertue à sangler la motocyclette. Sur l’accotement, Michel O’Toole déambule en sifflotant.

— Ça sera pus ben long, mon Michel, j’ai presque fini. Est ben attachée, juste une dernière p’tite strap pour la luck. Y manquerait pus rien qu’a tombe sur le chemin en s’en allant pis que ça tue quelqu’un ! Moi, j’aime mieux en faire un peu plus pis être ben sûr que tout est correct.

— Prenez tout le temps que ça prend. La sécurité avant tout, telle est ma devise ! Moi, je paie encore aujourd’hui parce qu’un homme stupide n’a pas pensé aux gens qu’il pourrait croiser sur sa route, ajoute Michel en tapotant sa jambe blessée.

— C’est-tu indiscret de te demander ce qui s’est passé ? dit Stéphane en s’essuyant le visage avec son T-shirt.

Malgré les années, le souvenir de l’accident remonte toujours avec autant de violence dans l’esprit de Michel. Son ton est tranchant, incisif.

— Un ivrogne. Sa camionnette a dévié et m’a envoyé dans le décor. Je m’en suis sorti avec plusieurs fractures. Le choc ne l’a même pas dessoûlé, le salaud. Il riait comme un fou.

— Un beau trou de cul, lance Stéphane en détournant le regard. Bon, c’est ben correct de même, on s’en va. Michel, penses-tu que…

Un crissement de pneus derrière lui l’interrompt, il se retourne juste à temps pour voir Karine bondir de sa voiture, la démarche incertaine, l’écume au bord des lèvres.

— Mon tabarnak, tu t’en sortiras pas facile de même.

Éméchée, elle trébuche à quelques mètres de sa voiture dont le moteur continue de tourner. Stéphane se précipite pour aider sa femme à se remettre sur ses pieds, sans se soucier de son client qui le regarde passer, ahuri. La jeune femme se dégage facilement malgré la poigne solide de son mari, puis s’élance vers sa voiture pour y récupérer une bouteille de vodka à moitié entamée avant que Stéphane ne puisse l’atteindre.

Stéphane la regarde s’éloigner et, triomphante, porter son précieux élixir à ses lèvres. Il se penche pour éteindre le moteur de la Yaris, mais le bruit assourdissant du klaxon d’un camion l’arrête dans son mouvement. Le poids lourd dévie de sa course pour éviter la funambule avinée qui pose difficilement un pied devant l’autre sur la ligne blanche de la route.

— Karine, câlisse, enlève-toi de d’là, tu vas te faire tuer !

— Sacre-moi pas après, mon ostie.

Exaspéré, Stéphane tourne la tête vers Michel O’Toole. Appuyé sur la plate-forme de la dépanneuse, ce dernier pianote sur son téléphone intelligent. Michel rougit en voyant Stéphane le dévisager, et lui tourne le dos après un dernier regard navré. L’adrénaline inonde le cerveau de Stéphane, son corps se met en mode urgence. Cet inconnu ne ruinera pas la vie de ses enfants.

*

Des larmes, lourdes et douloureuses, coulent sur ses joues alors qu’il dépose son téléphone sur l’établi. La petite voix qui lui soufflait qu’il avait fait le bon choix, que c’était son devoir de protéger Karine pour la quiétude de ses enfants, n’arrive plus à couvrir le bruit de sa conscience. Malheureux, il s’assoit sur le sol, la tête sur les genoux. La suite des choses s’est enclenchée avec la facilité d’une machine bien huilée. Le gros Bill a promis que ce serait rapide et efficace. Stéphane lui en sera redevable à jamais. Ce constat lui glace le sang.

Enfoncé dans son malheur, il n’entend pas la porte du garage qui s’ouvre, ne décèle pas l’odeur du printemps qui se faufile à l’intérieur. Il identifie le rythme des pas qui s’approchent de lui, mais ne trouve pas le courage de lever la tête.

La silhouette traverse lentement le garage, s’arrête près des pièces bien empilées de la moto.

— Je pensais que j’avais rêvé. T’sé, un rêve de boisson crissement fucké.

La voix est rocailleuse, rendue rauque par l’alcool et les cris.

— Pis là, Coralie m’a dit que t’avais passé la nuit dans le garage. J’ai eu un doute…

Karine esquisse un geste vers la bâche transformée en linceul de fortune, mais change d’avis, revient vers son mari. Stéphane garde les yeux baissés.

— Fuck, Steph, pourquoi t’as fait ça ?

— J’ai fait ça pour toi. Pis pour les p’tites.

— Quoi ? T’es malade !

— C’est ta faute. Pourquoi t’as pris ton char, aussi ? Y allait appeler la police, Karine.

— Qu’est-ce que t’en sais ?

— Y s’est déjà fait frapper par un gars chaud, y boitait à cause de ça. Pas sûr qu’y avait ben du respect pour du monde comme toi.

— Quoi comme moi ?

— Du monde qui conduisent chauds comme des bottes, câlisse ! Y allait te dénoncer, c’est clair !

— C’était pas une raison de foncer dessus avec mon char, crisse d’épais !

— Tu te serais ramassée en prison, pis je me suis juré que les p’tites auraient jamais à aller voir leur mère derrière les barreaux.

— Non mais, t’entends-tu parler ? T’as tué un gars, Steph !

L’accusation fouette Stéphane qui saute sur ses pieds et approche son visage de celui de sa femme; son haleine fétide lui soulève le cœur.

— C’est ta faute. Toute cette marde-là, c’est ta crisse de faute, faque là, tu vas m’écouter. J’ai appelé le gros Bill. Ses gars sont à veille d’arriver, y vont s’arranger avec le corps pis le bike, pis moi, je vais réparer ton char, y a pus rien qui va paraître. Le beau Michel O’Toole, y va juste disparaître de la surface de la Terre. C’est ben plate pour lui, mais y est trop tard, anyway.

— Pis le divorce ?

Stéphane soutient sans ciller le regard plein de défi de sa femme.

— T’as tué un gars, Steph. Tu le sais pis je le sais.

Des coups résonnent contre la porte du garage. Stéphane reste immobile, le visage dur, les poings serrés.

— Karine, écoute-moi ben. Tu peux détruire ma vie si tu veux, mais pense aux filles. C’est les filles qui vont souffrir le plus si t’ouvres ta grande gueule.

Des appels se mêlent aux coups sur la porte. Karine tourne les talons pour que Stéphane ne puisse pas voir la jubilation sur son visage.

— Si tu pars pas, Steph, je dirai rien. Mais juste si tu pars pas.

— Karine…

— Si tu veux vraiment le bonheur des filles, tu vas rester. T’as eu beau me faire boire le reste de la bouteille de vodka pour que j’oublie, fie-toi sur moi, je me souviens de tout. Tout.

La main sur la poignée, elle plante son regard froid comme l’acier dans celui de son mari.

— Moi, ton Michel O’Toole, je l’oublierai jamais.

JE NE SUIS PLUS JAMES

Sébastien Gariépy

Comme s’il le fallait absolument. C’était plus fort que moi. J’ai donc décidé de me préparer. J’avais beau vouloir régler ça le plus rapidement possible, je prenais mon temps quand même, parce qu’il faut bien faire les choses. Je suis entré dans la salle de bain. Mes pantoufles laissaient un son de papier sablé sur mon plancher propre de céramiques blanches. Je me suis déshabillé. Avant d’aller sous la douche, je me suis regardé dans le long miroir. Mon corps élancé et proportionné avait beaucoup de charme. J’ai pensé qu’il me faudrait bientôt m’attaquer à mon poil pubien.

Je me suis lavé rapidement. Une odeur douce de menthe et de virilité propre s’est répandue. Je suis sorti et je me suis essuyé soigneusement. J’ai rasé ma barbe, ce qu’habituellement je fais avant de passer sous la douche – cette fois, je n’y avais pas pensé. C’est normal, ma tête était ailleurs.

Ensuite, je ne sais pas si c’est la chaleur de l’eau combinée à la fatigue accumulée, mais j’ai soudainement eu besoin de m’étendre. Je me suis laissé tomber nu sur mon lit. Je ne voulais pas m’endormir, la journée était commencée depuis un bout déjà et je devais partir. Mais c’était bon de sentir la chaleur du soleil de midi sur mon visage. Je me suis dit que je pouvais bien rester comme ça encore quelques minutes. Je me suis mis à réfléchir à ce que j’allais porter. Mon complet noir ou le marron ? J’ai opté pour le marron. Le noir représente trop le deuil et il ne fallait quand même pas charrier.

En arrivant dans la voiture, je me suis regardé dans le rétroviseur et j’ai replacé mes cheveux. Un coup de vent les a dépeignés quand je suis sorti. Je n’aime pas avoir à toucher mes cheveux après m’être coiffé parce que la cire me laisse les mains glissantes, mais j’aime encore moins avoir les cheveux dépeignés. Je me suis essuyé sur mes pantalons, ce qui n’était pas une bonne idée. Je me suis retourné vers la banquette arrière pour me confirmer que j’avais bien apporté ma valise. J’ai l’habitude de vérifier plusieurs fois ce que je fais. J’ai alors constaté que je n’avais pas respecté ma routine avant de sortir de chez moi et ça m’a bien surpris. Je suis sorti de ma voiture pour retourner à l’intérieur de mon appartement. Pour déroger à cette routine, il fallait vraiment que je sois préoccupé par autre chose.

Oui, j’ai une routine. J’ai regardé sur Internet et il paraît que c’est normal, vu mon état. En premier, avant de sortir, je vérifie si j’ai bien verrouillé la porte d’en arrière. Après, j’allume à quelques reprises la lumière de la salle de bain pour m’assurer que je l’ai bien éteinte. Un court-circuit est si vite arrivé. Même chose pour les ronds de la cuisinière. Je dois mettre ma main sur les quatre. Mon réfrigérateur est bien fermé, le grille-pain n’est pas branché, les fenêtres sont fermées : je peux donc sortir de chez-moi tranquille. Et je recommence.

Bref, après avoir fait ça à quelques reprises, après avoir vérifié adéquatement que je n’avais rien oublié, je pouvais enfin retourner dans ma voiture. J’avais mon portefeuille. Ma valise était sur la banquette arrière. Est-ce que j’avais bien verrouillé la porte d’en avant ? On ne sait jamais. Je suis sorti de mon auto une deuxième fois pour m’en assurer. Elle était bien barrée. Excellent. J’avais mon portefeuille. Ma valise était sur la banquette arrière. Bon. Parfait. Je pouvais y aller.

J’avais une très longue route à faire et je devais me changer les idées. J’ai allumé le lecteur CD et j’ai fait jouer Sing, Sing, Sing, de Benny Goodman. Quelle belle pièce… J’appréciais beaucoup la chanson, j’étais follement emporté par la musique et quand je suis arrivé au coin de la rue, les deux filles dans la voiture d’à côté, me voyant faire, se sont mises à rire. Je les ai regardées et je n’ai pas ri du tout. Deux belles énervées. Probablement des incultes. Je déteste faire rire de moi. On a assez ri de moi. J’ai eu envie de prendre la hache que j’avais apportée dans ma valise et de m’en servir tout de suite.

Vous vous demandez sûrement pourquoi une hache? C’est pour le mouvement. Voyez-vous, le mouvement que l’on fait en se servant d’une hache procure un défoulement beaucoup plus satisfaisant que le mouvement qui accompagne un couteau ou un pistolet. Le pistolet, c’est pour les paresseux et le couteau, c’est pour les novices. Je ne me suis jamais considéré comme un novice, même pour les choses que je fais pour la première fois.

La lumière est passée au vert. J’ai continué mon chemin, laissant les deux énervées derrière moi. J’ai pris l’autoroute. J’ai roulé comme ça quelques heures, le temps de m’imaginer encore et encore le plan que j’avais préparé. Quelques fois, l’image de la porte d’entrée déverrouillée et toute ouverte de mon appartement m’apparaissait et ça me choquait. Mais la faim a pris le dessus et j’ai décidé de m’arrêter pour manger. J’ai trouvé un petit casse-croûte perdu au bord de la route, beaucoup plus adéquat pour les truckers en manque de burgers que pour quelqu’un de sophistiqué comme moi, mais qui ferait amplement l’affaire pour le temps que j’avais.

Je suis entré. Il n’y avait personne, mis à part la serveuse et le cuisinier qui discutaient au comptoir. Ils m’ont regardé. Je me suis avancé et me suis assis à une table pas très loin d’une fenêtre. Rita, c’est ce qui était écrit sur son épinglette, avait de belles lèvres roses et beaucoup trop de bleu sur les yeux. Elle s’est approchée de moi.

— Qu’est-ce que je peux vous servir, monsieur ?

— Un sandwich jambon fromage avec un latte, s’il vous plaît.

— Un quoi?

— Un latte.

— Euh, on n’en a pas de ça icitte. On a juste de la bière, de la liqueur, du jus pis du café.

— Un café.

Elle est retournée à son comptoir pour revenir quelques instants plus tard avec une carafe remplie à moitié. Elle a pris la tasse blanche qui était sur ma table.

— Vous n’êtes pas du coin, vous.

— Non.

— Vous venez d’où ?

— Montréal.

— Montréal ! C’est une longue route. Vous êtes ici pour le travail ?

— Non.

— Pourquoi d’abord ?

— Écoutez Madame, je n’ai pas envie de parler.

— Pourquoi ?

— Parce que.

— Vous êtes bien tous pareils vous, les gens de la ville. Vous êtes tellement pressés. Tellement individualiss, comme ils disent. Mon neveu reste à Montréal. Je l’ai vu l’autre jour au cinquantième de Monique et Roland. Croyez-le, croyez-le pas, il a passé toute la soirée sur son téléphone, dans son coin. Pas dit un mot à personne. Toute la famille était là. Un moment donné, j’y ai dit…

— Madame ?

— Oui ?

— Vous avez une crotte de nez.

— Hein ?

— Vous avez une crotte de nez, là. Non. L’autre bord. C’est dégueulasse.

Voilà comment je m’en suis débarrassé. Elle s’est retournée, la main sur son visage. Bien fait. J’avais autre chose à faire que de perdre mon temps avec une inconnue. En fait, je ne voulais parler à personne. Et je n’étais tout de même pas pour lui expliquer ce que je faisais là. Que j’avais fait toute cette route pour trouver la personne qui avait gâché ma vie. Que je voulais l’éliminer à coups de hache. Que toutes mes difficultés découlaient de cette même personne et que j’en avais assez. En psychologie, il paraît que pour régler un problème, il faut remonter à sa source. C’était lui la source de mon problème. Je devais donc l’effacer.

J’avais quatorze ans quand je l’ai rencontré pour la première fois. Vous auriez dû le voir avec ses yeux verts et ses cheveux bruns, ses grandes mains et sa barbe d’adulte avant son temps. Il était très beau. C’était quelqu’un de bien. Mais il a pris ma puberté et a ruiné ma vie. Je voulais changer de vie. Être quelqu’un d’autre. Ne plus l’aimer. On s’est perdu de vue quelques années plus tard et on ne s’est jamais revus. Ça m’a pris du temps avant de m’en rendre compte, mais tout ça, toutes mes inquiétudes, mes regrets, ma vie perdue, c’étaient de sa faute. J’avais donc décidé de mettre un terme à mon angoisse une bonne fois pour toute et de le trouver. J’ai vu sur Facebook (on n’est pas amis, mais son profil n’est pas totalement bloqué) qu’il devait passer quelques jours seul sur la Côté-Nord. Voilà pourquoi j’étais arrivé dans ce casse-croûte. J’ai mangé mon sandwich en vitesse. Il me restait encore un peu de route à faire. J’ai payé ma facture à Rita, qui ne me parlait plus mais qui reniflait beaucoup. Et je suis sorti.

Savoir que j’approchais de mon but me rendait doublement nerveux. Je pouvais sentir un flot de sang passer par mes vaisseaux. La pression de l’inconnu. J’ai ouvert la fenêtre de ma voiture. Le vent sur mon visage me donnait l’impression d’exister pour quelque chose d’autre, quelque chose en contact avec une autre réalité. J’ai fait jouer Benny Goodman encore une fois. Les souvenirs de cette chanson remplissaient mon esprit légèrement, faisant dévier mon angoisse vers quelque chose de bon.

J’étais arrivé. Presque neuf heures de route, ça ramollit le cerveau. Je me suis trouvé une chambre dans un petit motel de Baie-Comeau, le Motel du Rosier. J’étais épuisé et me suis couché aussitôt.

Réveillé tôt le lendemain, j’aurais bien voulu dormir davantage, mais les pensées qui passaient dans tête m’étourdissaient, me dominaient, comme un vent de tempête qui fait danser toutes les branches sur son passage. Je me suis levé et me suis préparé. Ensuite, je suis sorti déjeuner, même si j’avais plutôt mal au cœur, puis je suis revenu dans ma chambre. La femme de ménage était déjà passée. J’ai tourné en rond toute la journée, comme un con, replaçant les objets de façon symétrique. Ça m’évitait de penser. Ce n’est pas de réfléchir dont j’avais besoin, mais d’agir.

Je me suis enfin décidé.

Je suis allé voir l’homme à la réception. Il était gros et petit. Il avait de la difficulté à se déplacer et il louchait. Il faisait un drôle de bruit avec ses lèvres. J’avais comme de la compassion pour lui. C’est étrange, avoir de la compassion pour un inconnu. Debout, derrière son comptoir, il attendait que je parle. Je me suis enfin décidé. J’ai sorti une photo de mon veston et je lui ai demandé si ce visage lui disait quelque chose. Je lui ai dit que c’était un ami d’enfance que je n’avais pas vu depuis longtemps et que je le cherchais, que je voulais lui faire une belle surprise. Il m’a dit que c’était ma journée chanceuse. Que cet homme avait loué une chambre pour quelques jours. Chambre 114.

J’ai senti une bouffée de chaleur monter rapidement jusque derrière mes oreilles. J’avais l’impression que quelque chose entourait mon cœur pour l’empêcher d’exploser. J’étais dans une autre réalité, celle qui semble fausse.

J’ai dit merci au responsable du motel. Il m’a répondu que ça lui faisait plaisir, que le hasard faisait bien les choses et que mon ami serait vraiment content de me voir.

De retour dans ma chambre, j’ai hésité longtemps avant d’agir. Je ne pouvais pas le croire. Est-ce que ça pouvait vraiment être aussi simple ? Je marchais, je tournais en rond. Je faisais plein de petits trucs sans m’en rendre compte, parce que j’étais trop dans ma tête, encore une fois. Est-ce que c’était vraiment une bonne idée ? Il valait peut-être mieux retourner chez-moi.

Moi et mon angoisse.

Je me suis demandé comment j’allais faire ce que je voulais faire sans trop laisser de traces. Pas besoin de l’avoir déjà fait pour comprendre que tuer quelqu’un à coup de hache fait beaucoup de dégâts. Je me suis dit que je n’avais qu’à l’entraîner dans la salle de bain. Ça serait beaucoup plus facile à nettoyer. Si Norman Bates a été capable de le faire, je le serais moi aussi. Fallait que j’évite de trop penser. C’est difficile. Enfin, une impulsion : j’ai ouvert ma valise et j’ai pris ma hache. J’ai inséré le manche sous mes pantalons. La lame frottait mon flanc sous mon veston détaché. Et je suis allé frapper à la porte 114.

J’ai entendu une voix d’homme me dire d’entrer. J’étais terrorisé, mais il fallait que je le fasse. Comme c’était un vieux motel, la serrure ne demandait pas de carte automatisée mais bien une vraie clef. C’était déverrouillé. J’ai ouvert la porte, malgré mon cœur qui faisait presque mal et la sueur sur mon front. La chambre était sombre. L’homme était assis au bureau à gauche de la télévision. La lumière qui pénétrait entre les rideaux mal fermés faisait de lui comme une ombre.

Il s’est levé quand je me suis approché. J’ai pris ma hache. Je m’attendais à un flot d’émotions en voyant de nouveau ce visage qui m’avait tant séduit, qui m’avait capturé, terrorisé, changé. Mais ce n’était pas ce visage. Je ne le reconnaissais pas. Ce n’était pas la bonne personne. Ce n’était pas lui. Ce n’était pas lui ! Le vieux responsable du motel s’était trompé de numéro de chambre. C’était sûrement ça. Gros épais ! Quel imbécile ! Laissez faire la compassion. J’avais les yeux ronds de surprise, humides. Je devais faire peur à voir.

Après un bref instant, parce que lui aussi était très surpris de voir un homme avec une hache dans sa chambre, il m’a demandé ce que je faisais là. Sa voix tremblait. Je n’ai pas répondu. Je voulais seulement sortir de ce pétrin. Et c’est là qu’il s’est produit quelque chose d’inattendu. L’homme s’est pris la poitrine. Il a poussé un drôle de cri. Et il est tombé par terre. Il était mort de peur. C’est absurde, je sais. Mort. Pouf, par terre.

J’étais bouche-bée. Je suis resté debout un long moment, à le regarder. On perd la notion du temps dans ce temps-là. Je me suis couché doucement sur le lit. J’étais dans de beaux draps. Moi qui avais fait toute cette route simplement pour régler le problème de ma vie, j’étais maintenant dans un pétrin tout autre. Je n’avais plus envie de rien. Mon plan était à l’eau. Quelle déception. Ce n’était pas ce que j’avais prévu, parce que rien n’est prévisible, dans le fond. On peut s’attendre à une chose, mais on ne peut la prévoir.

Qu’allais-je faire ? Je me voyais le découper en morceaux, rien que pour me défouler. Je pouvais aussi très bien partir et faire comme si tout ça n’était pas arrivé. Fermer la porte derrière moi, prendre ma valise, y déposer ma hache. Et retourner chez-moi. Mais tout ça pour ça ? Des sons étranges se sont mis à sortir du corps du mort. J’ai trouvé son portefeuille. Il s’appelait Michel O’Toole, né le 8 juin 1963. J’ai regardé sur le bureau. Il y avait un casque de moto. J’ai déverrouillé la porte qui menait directement à l’extérieur du motel, mais je suis sorti de la chambre par où j’étais entré.

En passant par la réception, le gros épais m’a demandé si mon ami avait été content de me revoir. Je lui ai répondu qu’il n’était pas là. J’ai embarqué dans ma voiture. Benny Goodman s’est mis à jouer à tue-tête. J’ai sursauté et j’ai baissé le volume. Il commençait à faire sombre, alors je pouvais mettre mon autre plan à exécution sans trop me faire voir. Sortir le corps du motel, le mettre dans la valise de mon auto et partir.

J’ai jeté le cadavre quelque part dans le lac Comeau et je suis allé cacher ma voiture ailleurs. J’ai réussi à enlever la plaque d’immatriculation avec un dix sous qui traînait dans le fond de ma poche. Je suis revenu à pied au motel. C’était très long, mais il fallait ce qu’il fallait. J’ai attendu au lendemain matin pour partir afin de ne pas éveiller les soupçons.

Étrangement, j’ai bien dormi. La nuit porte conseil, comme on dit. Tout ne s’était pas passé comme je l’avais prévu, mais c’était mieux comme ça. C’était comme si l’homme qui avait gâché ma vie n’avait plus d’importance. Parce que tout ça, c’était dans une autre vie. Je n’avais plus envie de le trouver. Ce n’était plus lui le problème. Pas plus que ce n’était Michel O’Toole.

C’était moi.

Le lendemain, je suis allé payer ma chambre au gros épais en lui souhaitant une bonne journée. Par dehors, je suis allé dans la chambre 114 pour la dernière fois. J’ai pris le casque de moto et les clefs à côté. Je n’en avais jamais fait, de la moto. La personne que j’étais n’en avait jamais fait. Nuance. Mais il n’y avait maintenant plus de problème, parce que je n’étais plus cette personne. Parce que j’étais Michel O’Toole.

Pour combien de temps? Je ne le savais pas. Je suis parti. J’étais libre. C’est vraiment bon de sentir le vent sur soi. La route qui passe rapidement en dessous. De vivre à toute vitesse pour éviter de penser. Je ne l’avais jamais fait. C’est finit et ça commence. Tout est relatif.

Si vous voulez me trouver, ne me cherchez pas. Je suis e part et partout à la fois. Je suis quelqu’un d’autre. Quelqu’un que je ne connais pas. Plus de problème, d’angoisse, sans histoire. Je porte maintenant le nom d’un inconnu. Je suis ma nouvelle vie et je suis heureux. Je repars à neuf. Je ne suis plus James.

KILOMÈTRE 451

Marilaine Bolduc-Jacob

— Il t’attend.

La voix au bout du fil était à la fois ferme et bienveillante. Celle d’un homme sur ses gardes, qui risque gros. D’un coup d’œil, Michel O’Toole inspecta les lieux. Il était seul.

— Demain, kilomètre 451. Sois discret, tu pourrais être suivi.

Puis, plus rien. Le journaliste reposa lentement le combiné. Il balança la clé de sa chambre de motel et celle de sa moto près du téléphone beige au fil mal entortillé, jeta nonchalamment son blouson de cuir près de ses deux valises et de son casque, fit trois pas et selaissa choir sur le lit, les bottes toujours aux pieds. Le trajet de Baie-Saint-Paul à Baie-Comeau avait été éprouvant.

Les bras étendus en croix sur la literie au motif floral, Michel fixa longuement le plafond. Il n’était pas tout à fait prêt à recevoir cet appel. Il croyait qu’on le joindrait plus tard, sur son cellulaire, alors qu’il aurait déjà entrepris son trajet sur la route 389. Peut-être au Relais Gabriel, voire à Fermont. Après tout, il avait prévu une bonne semaine pour réaliser son reportage.

Quelqu’un l’épiait. Son informateur savait exactement à quel moment il était entré dans la chambre 215 du Motel du Rosier. Michel ne l’avait jamais rencontré, mais c’était son homme de confiance, à l’origine du véritable motif l’ayant amené sur la Côte-Nord. Il attendait ce moment depuis longtemps, trop longtemps. Il avait la réputation d’être un homme de parole, et il avait une promesse à tenir.

Échafaudant mille scénarios quant au lendemain, il rassembla ce qui lui restait d’énergie pour se relever. Ses 52 ans lui pesaient plus que ses quelques kilos en trop. Le Bar L’Ambiance, juste en bas, sera parfait pour descendre une bière ou deux, pensa-t-il. Même s’il était convaincu qu’il ne faisait face à aucune menace imminente, il sortit prudemment de sa chambre. Il avait appris bien jeune à être sur ses gardes.

Personne en vue. Dans le stationnement faiblement éclairé, seuls quatre véhicules étaient garés. Sa moto se trouvait à côté d’une Subaru Outback rongée par la rouille; un vieux Land Rover et une Honda Civic étaient stationnés près du bar. Sur le boulevard La Salle, en face, la circulation se faisait rare. En descendant l’escalier, Michel évalua, au nombre de véhicules dans son champ de vision, que la mi-mai n’était pas la haute saison dans la région.

Encore courbaturé par son trajet à moto, il prit place au bar, sur un tabouret de cuirette rouge. La serveuse, qui avait visiblement de nombreuses années de métier dans le corps, s’empressa de lui servir à boire. Près de l’abîme de son décolleté, Michel lut qu’elle s’appelait Monique.

À quelques sièges de lui, un client était absorbé par son téléphone, sur lequel ses doigts pianotaient frénétiquement. De temps à autre, sans même lever les yeux, il trouvait son verre à tâtons et prenait une gorgée de bière. Suspicieux, Michel le dévisagea longuement. C’était un solide gaillard, aux épaules carrées et aux mains larges. Une casquette « John Deere » dissimulait son visage. Plus loin, deux hommes d’âge mûr disputaient sans mot dire une partie de billard. La radio, qui jouait en alternance de la musique québécoise et des succès pop de l’heure, peinait à mettre un peu d’ambiance.

Après quelques minutes, l’homme au cellulaire avala d’une grande gorgée ce qui restait de sa boisson, déposa un billet de monnaie sur le comptoir, se leva, contourna Michel en fixant la porte, et sortit prestement. Monique le suivit du regard. Michel crut le reconnaître. D’un geste de la main, un des joueurs de billard réclama d’autres consommations.

Où les gens sortaient-ils un jeudi soir à Baie-Comeau? Pas ici, conclut Michel en vidant sa deuxième rousse. Il décida d’aller se mettre au lit. Demain sera un grand jour. Il posa sa carte de crédit devant lui.

Voyant qu’il s’apprêtait à partir, Monique s’interposa :

— Reste. C’est ma tournée, déclara-t-elle d’une voix rauque, en lui versant une autre bière.

— C’est mort ici! Et moi je suis mort, se justifia Michel. Il prit néanmoins le verre que lui tendait la serveuse.

— Les habitués sont pas là, expliqua-t-elle.

— Le gars qui est parti, vous le connaissez ?

Monique hésita, observant nerveusement les joueurs de billard qui avaient interrompu leur partie. La serveuse pinça les lèvres et ajusta des deux mains son décolleté dans un geste de fausse pudeur. Elle trouva un bout de comptoir à frotter, un verre à essuyer.

— Je ne l’avais jamais vu, finit-elle par répondre. Toi non plus, je ne t’avais jamais vu, mais je te connais, ajouta-t-elle avec plus d’assurance.

Il sursauta, soudainement méfiant.

— Tu es journaliste, déclara-t-elle fièrement. Ma belle-sœur est abonnée à L’actualité. Elle me donne les magazines qu’elle a lus chaque fois qu’on se voit. Je les laisse à côté de la toilette, avec les vieux Reader’s Digest. Je tombe souvent sur tes articles. Michel O’Toole, c’est pas commun comme nom, observa-t-elle en pointant la carte de crédit sur le comptoir.

Michel poussa un soupir imperceptible. Il éprouva une pointe de fierté d’avoir été reconnu pour ses reportages. Même s’ils signent leurs articles, les journalistes de presse écrite sont pour la plupart anonymes. Il recherchait d’ailleurs cette discrétion, tout en pratiquant un métier trop souvent sous les projecteurs. Devant cette reconnaissance inattendue, il se reprocha d’avoir été d’emblée aussi méfiant. En quittant, Michel offrit un large sourire et un généreux pourboire à Monique.

— Sois prudent, lui glissa-t-elle en guise d’au revoir.

Après une nuit d’un sommeil tourmenté, Michel s’apprêta à quitter pour de bon le Motel du Rosier. Les paupières alourdies, l’haleine fétide, il sortit de la douche et enfila des vêtements propres. Il prit un temps d’arrêt face au miroir. Les tempes grisonnantes, le ventre légèrement rebondi, les mains calleuses couvertes de cicatrices, il avait visiblement vieilli et ressemblait étrangement à son père. Il empoigna ses valises, son casque, la clé de sa chambre et… Où était celle de sa moto ? Elle avait été remplacée par une autre, déposée sur une serviette de table. Il lut : « Sois prudent, tu es suivi. Trop de gens connaissent ta moto. »

Michel se précipita à l’extérieur. Sa moto avait disparu. Seuls le Land Rover et la Subaru occupaient maintenant le stationnement. Il dévala les marches, dans le vain espoir d’apercevoir sa BMW qu’il bichonnait depuis tant d’années. Soudainement bien éveillé, il s’efforça d’analyser la meilleure réaction à adopter dans les circonstances. Devait-il questionner la réception du motel ? Déclarer son véhicule volé ? Le but de son voyage n’était-il pas plus grand qu’une vieille moto ?

Il ouvrit la main et observa un moment la nouvelle clé. Il avait payé cher ce voyage tout en sachant qu’il y aurait des « extras », mais sa moto n’avait pas de prix. À regret, il remonta à sa chambre pour récupérer les effets qu’il avait laissé tomber au sol dans sa course. Les bras à nouveau chargés, il referma la porte derrière lui et descendit les escaliers pour ne plus jamais les remonter.

Instinctivement, il se dirigea vers la Subaru. Il déverrouilla la portière et l’ouvrit sans difficulté. En posant les deux mains sur le volant, Michel prit une grande inspiration, expira longuement, puis tourna la clé et démarra. La route 389, il la parcourrait sur quatre roues.

Il tourna à l’aurore sur le boulevard La Salle, puis il emprunta la route 138 jusqu’à l’embranchement de la mythique route 389. Michel n’était plus journaliste. Il était redevenu Michael, le prénom qu’il avait porté pendant près de quatre décennies. Caméléon, il avait adopté la langue, la culture, le mode de vie du Québec, où il résidait depuis bientôt 13 ans. Mais si tout le monde ici le connaissait comme étant Michel O’Toole, il n’avait pu entièrement effacer le nom qu’il avait porté en Irlande. Un nom dangereux.

Le ciel était maintenant bleu. La route demeurait ombragée par la végétation; des arbres qu’on ne retrouvait pas en Irlande du Nord. Il dépassa la centrale hydroélectrique Jean-Lesage, ou Manic-2. Il avait prévu s’y arrêter brièvement, prendre quelques photos. Tant pis pour son reportage : il savait qu’il devrait le mettre de côté à un moment ou à un autre. Il avait un objectif beaucoup plus grand en tête : le kilomètre 451.

Tout en parcourant le présent, Michael rattrapait son passé. Ses années à Belfast, dans une famille modeste et traditionnelle. Une famille engagée, patriotique. Ses parents, fervents religieux, fréquentaient l’église tous les dimanches. Après la messe, sa mère se confessait. De quels péchés ? Michael n’aurait su dire. Originaire du Pas-de-Calais, en France, elle avait tout abandonné après avoir rencontré son père. Elle avait laissé derrière elle sa famille et son héritage culturel. Qui prend mari prend pays, dit-on. L’Irlande du Nord n’était pas (encore) un pays, mais Michael considérait sa mère plus irlandaise que tous ces unionistes.

À l’adolescence, il avait remplacé la religion par la politique. Les dimanches après-midi, il s’installait au salon, où son père et ses amis se regroupaient. Ils refaisaient le monde. L’Irlande, surtout. Michael écoutait silencieusement, d’abord dans un coin près des rideaux tirés, puis de plus en plus près du lustre. Il se nourrissait des paroles échangées, s’abreuvait des points de vue. Lorsqu’il eut 16 ans, on lui offrit sa première bière, qu’il but avec les hommes. À 19 ans, on lui offrit sa première mission, dont il s’acquitta comme un homme. Son père était fier. Sa mère n’en savait rien.

Michael passa le Relais Manic Outardes sans même s’arrêter. Il y avait là quelques rares voitures et semi-remorques. Après avoir franchi les fils à haute-tension, la nature reprenait ses droits. Ou presque. L’Homme était passé dans le secteur, l’avait modelé, exploité. À sa gauche, une large bande de forêt était rasée, trop droite, trop propre. De temps à autre, telle une balafre en plein visage, ce coup de rasoir géant traversait la route 389. D’immenses pylônes remplaçaient les arbres, témoignant l’importance de la région sur le plan énergétique. Les structures métalliques rythmaient le trajet. Les fils électriques suspendus descendaient, remontaient, puis redescendaient en formant une parabole, dans un effet hypnotisant.

Il poursuivait sa route vers le nord, en direction de l’immense réservoir Manicouagan, mais ses pensées allaient beaucoup plus loin, vers l’est. Elles avaient franchi l’océan Atlantique et s’étaient posées en Irlande. Elles avaient traversé les années, jusqu’à la fin de sa trentaine.

À Belfast, ils devaient être peu nombreux à se rappeler le nom de Michael O’Toole. Il s’était fait discret, comme le lui avait appris son père. Il changeait souvent d’emploi, limitait ses fréquentations. N’ayant trouvé épouse, il demeurait chez ses parents. Ces derniers, vieillissants, étaient comblés d’avoir leur fils unique à leurs côtés. Il marchait avec assurance malgré une vieille blessure qui le faisait boiter, résultat de la mauvaise manipulation d’un dispositif explosif. Les dimanches après-midi, il perpétuait la tradition, reconstruisant l’Irlande à son image. À celle de son père et de ses amis.

Le crime avait été longuement fomenté. Comme prévu, ce matin-là, un ancien soldat devenu travailleur de la construction avait transporté à son insu la bombe dans l’enceinte de la base militaire où il travaillait. Boum! Un mort. Un seul, malheureusement. Trois personnes avaient été arrêtées concernant ce crime. Michael n’avait pas été soupçonné par les autorités. Il planifiait déjà son prochain coup d’éclat.

En arrivant au barrage Daniel-Johnson, ou Manic-5, la route 389 faisait quelques coudes, traversait des bâtiments et une étendue d’eau, effleurait l’impressionnante construction hydroélectrique, passait au-dessus d’un barrage secondaire, puis s’enfonçait à nouveau dans la forêt. Pendant des dizaines de kilomètres encore, Michael fendit le paysage verdoyant. Sans le voir, il contournait le réservoir Manicouagan formant une couronne d’eau douce autour de l’île René-Levasseur.

Il atteignit enfin le Relais Gabriel, où il avait prévu faire une pause. Sur une centaine de kilomètres, il était parvenu à maintenir son attention sur ce tronçon dangereux, sinueux et en gravier. Il fit le plein d’essence et acheta pour la route un café au goût infect et un sandwich au jambon dont il n’avait pas l’intention de manger les croûtes. Autour de la station-service, une douzaine de véhicules étaient garés, dont la moitié avait plus de huit roues.

Michael reprit la route, avalant les kilomètres et ce qui restait de son sandwich. Il parcourait du sud au nord la plus longue route secondaire du Québec. Il se dirigeait lentement mais sûrement vers le Labrador, tout en ayant l’impression de se rendre au bout du monde. Perdu dans ses pensées, il croisa Gagnon, une ville fantôme. « Fantôme. » Il prononça à voix basse ce mot qui hantait maintenant ses pensées. Il se rappela douloureusement ses derniers moments en Irlande du Nord.

Il était alors assis sous le lustre du salon avec son père. Ce dernier avait hésité avant de lui montrer la lettre. Il avait d’abord fait réparer la fenêtre de la chambre, fracassée en pleine nuit, alors que Michael enfilait les bières dans le pub voisin. Il avait conservé la brique à laquelle était attachée la missive. Sur le papier chiffonné, le nom de Michael O’Toole apparaissait en toutes lettres, de même que des menaces de mort et des informations au sujet de l’explosion sur la base militaire, deux mois plus tôt, ainsi que d’autres attentats récents. Le lendemain, le dernier de cette lignée des O’Toole quittait l’Irlande.

Sur la route 389, Michael roulait comme s’il n’y avait pas de lendemain. Dans sa tête, il rejouait en boucle le jour de sa disparition. Les adieux trop brefs, les joues mouillées de sa mère, la promesse faite à son père. À Belfast, il était un fantôme. Comme la ville de Gagnon, maintenant loin derrière lui.

De retour dans le présent, il s’obligea à relever le pied droit. Depuis un moment, il se dirigeait à tombeau ouvert vers la fosse minière de Fire Lake. Ce hameau avait lui aussi été abandonné dans les années 1980. La mine à ciel ouvert n’était désormais exploitée que pendant la saison estivale. Un panneau annonça le lac Seabee, à la forme suggestive. Il approchait de son but. Il croisa trois camions qui soulevèrent tant de poussière que, pendant de longues secondes, le véhicule qui le suivait au loin disparut complètement de son rétroviseur.

Kilomètre 451. Il décéléra; son cœur accéléra. Au-dessus de lui, les fils à haute tension avaient une fois de plus franchi la route. À sa droite, derrière un pylône, il aperçut un chemin de terre. Il s’arrêta presque complètement avant d’amorcer le virage, puis ressentit une légère secousse en quittant la route 389. Le tracé qu’il emprunta épousait les courbes d’un cours d’eau, à sa gauche. À cet endroit, la végétation se faisait rare. Quelques épinettes noires et sapins baumiers montaient la garde, bien droits, défiant ceux qui oseraient les abattre.

Michael s’enfonça davantage dans ce paysage que le printemps n’avait pas encore tout à fait réveillé. Les sens en alerte, il entendait chaque caillou qui frappait les fausses ailes. Il ouvrit la fenêtre et laissa entrer la poussière, mais aussi l’odeur subtile des conifères et de la terre qui reprenait vie après l’hiver. Le vent lui giflait le visage. Seul, mais plus pour longtemps, il goûtait le bonheur.

Après trois kilomètres, une boucle marquait le bout du chemin. Une seule issue : faire demi-tour. Là, au centre de l’anneau de terre, son voyage prenait fin. Michael l’aperçut. Il l’attendait, appuyé contre le pare-chocs d’une fourgonnette blanche aux vitres teintées. Il y avait probablement passé la nuit, voire quelques jours.

Il portait le même manteau gris que la dernière fois qu’il l’avait vu. Une ceinture peinait à maintenir son jeans en place. Sa posture était fatiguée. Son visage sillonné de rides n’était pas fraîchement rasé. Une tache était apparue sur son front, en haut du sourcil droit. Ses yeux étaient du même bleu acier. À la vue de Michael, il fit un pas vers l’avant, comme pour mieux le distinguer, puis esquissa un sourire.

Les mains moites, Michael éteignit le moteur. Il ouvrit la portière et, en posant un pied au sol, il traversa un océan. Treize ans s’étaient écoulés. Il avait vécu d’espoir, de remords. Pas un jour il n’avait pensé à ce moment. Tremblant, il fit quelques pas, tendit les bras.

— Michael, dit simplement son père en étouffant un sanglot.

Au nord du 52e parallèle, près du kilomètre 451 de la route 389, deux hommes d’âge mûr pleuraient, appuyés l’un contre l’autre.

Leur étreinte fut brève. Au loin, se rapprochant, un bruit de moteur. La poitrine de Michael se serra. Relâchant son père, le laissant reprendre son souffle, il se retourna. Après un moment, il reconnut le Land Rover stationné au motel. Le véhicule avançait lentement vers eux. Le ciel s’assombrit au passage d’un nuage, le premier de la journée. Quelques oiseaux s’envolèrent. Le conducteur, impossible à distinguer à travers les vitres teintées, se gara à l’entrée de la boucle. Quelques secondes plus tard, la portière du passager s’ouvrit.

Un homme en sortit, armé. Il était costaud et chauve. Michael le terroriste, le journaliste, analysa froidement la situation. Il n’eut cette fois aucun mal à identifier celui qui se dirigeait vers lui d’un pas décidé. D’un pas qui reliait deux continents. Il reconnut le père, le frère, l’oncle de ceux qu’il avait tués. Son père reconnut celui qui les avait réunis. Celui qui les avait trahis.

— J’attendais ce moment.

La voix était à la fois si près et si loin. Celle d’un homme au bout de sa quête, qui n’a plus rien à perdre. Père et fils échangèrent un dernier regard.