Dans certains contextes, ce qui paraît relever du mode de l’échange s’avère, en définitive, unilatéral. On doit redouter l’affaiblissement puis la disparition de l’un des pôles en présence — sans qu’il faille soupçonner le survivant de mauvaise volonté ou de cannibalisme. Le phénomène a maintes fois été observé par les linguistes : la rencontre sur un même territoire de deux langues de poids politique inégal ne se traduit pas par l’apparition d’une troisième langue, née de la fusion des deux premières, mais par la suppression plus ou moins rapide de la langue la moins bien nantie. Le francophone sait qu’à une époque sa langue présentait toutes les vertus pour figurer comme terreau et véhicule privilégiés de la science : n’était-elle pas au centre de la révolution intellectuelle des Lumières ? L’idiome natal du positivisme ? Le sacrifice qu’on ferait maintenant du français, par consécration unique de l’anglais, serait préjudiciable à l’ensemble de la communauté scientifique puisqu’il gommerait une partie décisive de l’histoire des sciences, comme si l’un de ses épisodes fondateurs n’avait jamais eu lieu.

La culture et la langue du plus fort sont séduisantes. Or, en ce qui a trait au commerce, nous arpentons un terrain où l’on tient l’agressivité pour une vertu, où la conquête des marchés est l’objectif avoué, où le motif affirmé de satisfaire les besoins d’une population n’est jamais mieux servi que si l’on a d’abord pris soin de les créer, les besoins.

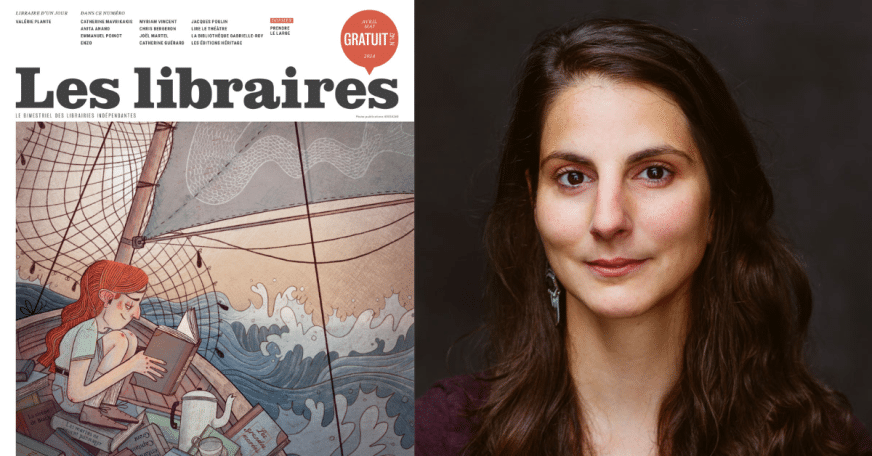

Éditer n’est pas un banal commerce

Il pourra paraître paradoxal qu’un éditeur inscrive quelques mises en garde à propos de la circulation des biens, qu’il plaide en faveur de la reconnaissance pour la culture, ses activités et ses produits, d’un statut particulier qui la mette à l’abri d’une logique totalement liée au profit et aux moyens mis en œuvre pour les engendrer. Je le fais au nom de l’une des finalités mêmes du commerce. Le mot « commerce » a acquis au milieu du XVIe siècle la signification abstraite de « relation réciproque, en particulier en ce qui a trait à la manière de se comporter en société ». De cette acception ne subsiste guère plus que l’expression « être d’un commerce agréable », encore que celle-ci soit sortie de l’usage courant. La mort des mots et des expressions n’est jamais gratuite, on le sait. Un terme naît pour rendre compte de l’existence d’un objet ou d’un phénomène ; il survit mal quand il ne s’appuie plus sur une pratique commune. Le commerce actuel se comporte parfois brutalement, sans grand souci d’élégance ni de séduction. Se couperait-il ainsi d’une de ses fonctions premières et primordiales ? La dimension économique aurait-elle éradiqué l’agrément d’échanger, de se placer en position de réciprocité courtoise avec l’autre ?

Éditer, c’est participer à la diffusion des savoirs, c’est gagner sa vie en permettant que la vie gagne contre l’ignorance, c’est mettre les rouages de la mise en marché au service de l’entreprise d’embellissement de la réalité par les mots qui la disent. Pour être ainsi à la base de la transmission civilisatrice, le commerce doit fonctionner comme un relais, construire des ponts. Nous en sommes arrivés à un moment de l’histoire où nous devons concilier les exigences nouvelles liées aux échanges à très grande échelle et à la préservation des identités nationales. Cette apparente fusion des contraires n’est-elle pas à l’image de ce qu’accomplit la littérature, écrite par un être seul, à l’intention d’un lecteur en apparence seul dans son fauteuil, mais dès lors rempli de la présence d’une sensibilité, témoin de la parenté de Juan José Arreola et Jules Renard: rempli d’humanité ?

Peu de gens sont aussi bien placés que les commerçants de la culture pour savoir que la qualité d’une œuvre n’est pas le critère absolu de sa réussite économique et que, inversement, le succès populaire n’est pas une garantie irréfutable de qualité. Ce paramètre n’est pas négligeable, certes, d’autant plus qu’il est possible de le chiffrer, le quantifier — alors que la qualité exige une constellation de dispositifs aléatoires. Et une sensibilité inaccessible à toute mécanique unilatérale.

David contre Goliath

L’histoire regorge d’exemples nous apprenant qu’en s’en remettant à l’État en général, et à M. Jdanov en particulier, l’art et la littérature courent un certain risque, car il arrive que les idéologies s’en servent comme porte-voix. Il reste que je préfère le soutien des États à celui des marchands, en dépit de l’éloge du commerce auquel je me suis livré : devant les premiers il est toujours loisible de plaider au nom du bien-être populaire auquel contribuent la littérature et l’art, qui doit bien être inclus dans leur mandat, au même titre que l’éducation et la santé. Pareille position argumentative a l’immense avantage de se fondre totalement dans le grand plaidoyer pour la démocratie. La parole démocratique est polyphonique et elle admet la dissonance. Le plaidoyer, quand on l’émet dans l’arène politique plutôt que dans le circuit de la consommation, n’a pas la même portée, pas la même teneur. Quand elle s’élève contre une règle commerciale unique et la dictature invisible des grands groupes multinationaux, la diversité culturelle est garante de démocratie.

Les palmarès du New York Times et des grandes entreprises cybercommerciales sont occupés en permanence par les mêmes noms, auteurs de romans dont on tire des films à grands budgets. La roue tourne, mais nous tournons en rond. Je ne mets pas en doute la qualité des œuvres ainsi plébiscitées, mais constate que dans un tel contexte on crée une mécanique d’approvisionnement à sens unique dont il me semble peu probable qu’elle contribue à faire connaître un Juan José Arreola ou même un Juan Rulfo.

Mes propos sembleront idéalistes ; ils s’appuient pourtant sur une praxis dont je peux témoigner avec plaisir : la maison d’édition que je dirige a été fondée en écho à la formidable ébullition de la littérature hispano-américaine. J’appartiens à une génération de lecteurs éblouis par Borges, Cortázar et Bioy Casares. Nous étions un petit groupe à déplorer le peu de cas que l’édition québécoise faisait de la nouvelle et de la singulière remise en question qu’elle suscite dans le sillage du réalisme magique. À peu près rien dans les traditions québécoise et française ne nous engageait à suivre la piste déblayée par les maîtres ibéro-américains. Tout nous engageait pourtant dans leur sillage : n’élargissaient-ils pas notre vision de l’Amérique ?

La diversité culturelle est ce qui me permet de vous amener aujourd’hui par la pensée dans un pays de froid, dans un imaginaire de froid, dans un réseau d’images du froid. J’existe comme individu, comme membre d’une collectivité, j’évolue dans le mouvement centripète en sachant que je ne parviendrai jamais au point nodal, fils de Gilgamesh, mortel et vivant, mais convaincu que par ce mouvement j’existe un et multiple.