Celui qui avait déjà la trentaine avancée au moment de la crise d’Octobre a fourbi ses premières armes littéraires en 1963, un an avant que les Beatles ne cassent la baraque de ce côté-ci de la grande flaque. Ce premier roman, Une suprême discrétion, publié au Cercle du livre de France dans la collection « Nouvelle-France » (ça ne s’invente pas), n’avait à l’époque pas fait beaucoup de bruit, à l’image de celui qui l’avait écrit. N’empêche, une naissance est une naissance, et l’absence d’olifant lors de celle de notre homme ne l’a pas empêché de publier peu après La vie à trois (1965), chronique conjugale où un père déçu de l’échec de son ménage accumule une rancœur de pleutre tout en n’en pensant pas moins.

On retrouve Archambault quelques années plus tard avec Le tendre matin (1969). Le monde a bien changé, mais pas lui. Cela se confirme dans le choix d’une approche stylistique qui, encore aujourd’hui, le caractérise : une ironie complice, empreinte d’une tendresse d’où ressort un sens de la fraternité qui transcende la trivialité de l’anecdote pour atteindre l’universel. Parlons de moi, en 1970, achève clairement d’annoncer ses couleurs : sa littérature sera intimiste ou ne sera pas. Au fil des ans, les titres qui se succèdent parlent d’eux-mêmes. De La fleur aux dents à La fuite immobile et en passant par le recueil Enfances lointaines, l’art et la manière Archambault se forgent et s’affinent.

Un tournant s’opère avec la parution des Pins parasols (1976), où fait irruption la figure de la mort, qui occupera par la suite une place importante dans l’œuvre comme moteur de réflexion, d’angoisse ou de lyrisme et dont le meilleur exemple est peut-être Un après-midi de septembre (1993), premier récit du corpus, où l’homme évoque avec une rare justesse les regrets d’un fils par rapport à sa mère décédée.

À la manière d’un Jean-Paul Dubois cumulant différents avatars portant tous le prénom Paul, Archambault met régulièrement en scène dans ses romans des personnages vieillissants, souvent écrivains, aux amours malheureuses ou compliquées, prisonniers du fortuit, dépassés par la vie elle-même, sinon par les événements. Du Martin des Choses d’un jour (1991) au Mathieu des Maladresses du cœur (1998), en passant par le Jacques de Courir à sa perte (2000) au Marcel des Rives prochaines (2007) et jusqu’au Gilles fictif de Doux dément (2015), c’est toute une tectonique du soi qui s’amoncelle aux pieds du romancier dont l’œuvre, sans être à proprement parler autobiographique ni même autofictionnelle, explore ses propres contingences par le truchement de bessons aux incarnations variées, mais d’une étonnante constance. Ses deux derniers livres, Tu écouteras ta mémoire (2019) et Sourire en coin (2020), plus près de l’homme de par leur qualification de récit, nimbent toutefois d’une lumière nouvelle le front de l’auteur ceint d’une gloire frileuse.

Ce qui émeut tant, à la lecture de l’un ou l’autre des livres de Gilles Archambault, c’est d’abord l’humilité derrière le geste littéraire, la révélatrice pudeur, le nécessaire abandon. La prose d’une stratégique simplicité se déploie doucement, juste et franche, réservée mais complice, épurée mais ample. L’écriture n’a de cesse d’être au plus près de ce qu’elle exprime, évitant soigneusement tout effet de toge, lapin sorti d’un chapeau ou pathos avilissant. Ses livres, intimes sans tomber dans l’indiscrétion, personnels sans doute et néanmoins pertinents, se tiennent, sont intéressants, nous amusent ou nous pénètrent, distillant au final ce que tout le monde cherche et espère en ouvrant un livre : une forme de paix.

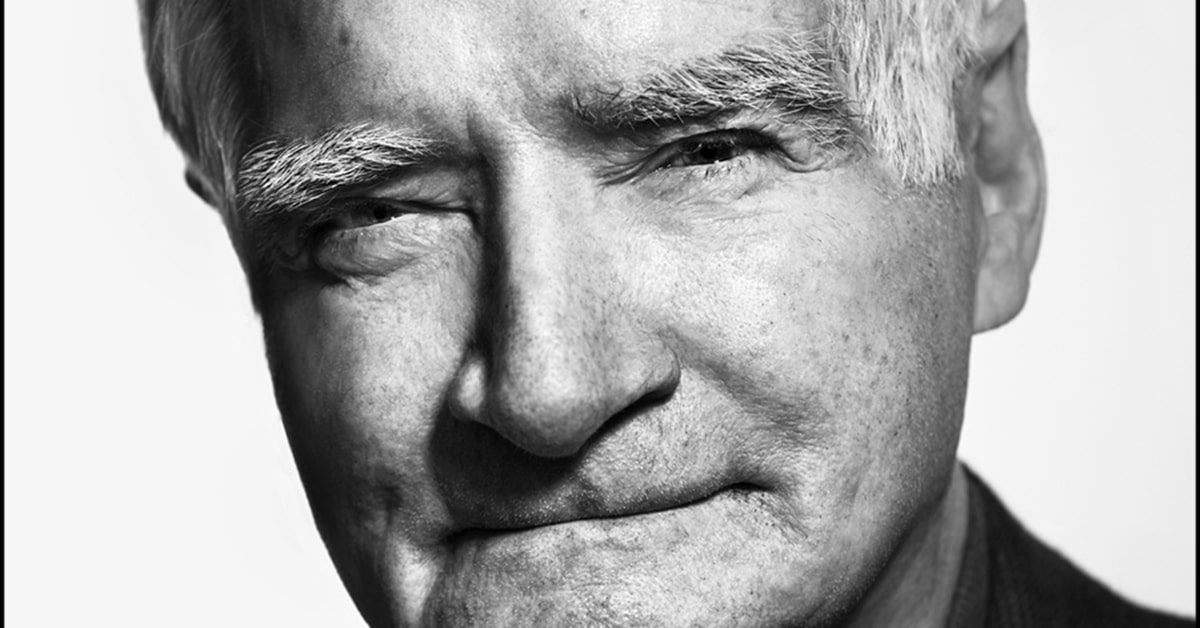

Photo : © Maude de Varennes