En marchant sur la rue Rachel, je me dis : je vais pouvoir me racheter. La première fois où Michel Tremblay m’a invité chez lui, il y a bientôt quatre ans, j’ai failli le tuer. J’avais laissé traîner mon sac derrière une chaise et Michel avait malencontreusement glissé le pied dans le piège à ours de ma ganse. En perte d’équilibre, il était venu heurter une œuvre d’art contre le mur : un Riopelle. J’avais failli tuer deux monuments du patrimoine simultanément.

Cette fois-ci, je suis venu chez Michel avec un sac à la courroie courte et délicate comme celle d’un coffre à crayons pour éviter de tuer mon hôte. C’est habile de ma part. Il est 11 h 10. Je n’ai pas trop de retard; je suis presque fier de moi. Je sonne en regardant le ciel vaste et humide. Faites que je n’enfarge pas Tremblay, pour l’amour. J’ai une seconde chance pour faire bonne impression, montrer que je suis un jeune auteur civilisé, apte à ne pas tendre des pièges aux monstres sacrés de la littérature québécoise.

Michel appuie sur le buzzer hospitalier. Je me rends aux ascenseurs pour monter à son penthouse alors que j’entends encore le buzz. Michel semble appuyer éternellement pour être sûr que j’entre dans la bâtisse. Ça me fait sourire : j’ai moi aussi tendance à être généreux du buzzer.

Son appartement : toujours aussi beau, lumineux. La vue panoramique donne sur le mont Royal. Mon hôte m’offre un café, mais je préfère un verre d’eau. Il ne comprend pas bien ma réponse; il m’entend comme si je lui parlais du fond d’une piscine. Son audition est le sens le plus malmené. D’abord, il a souffert d’acouphène, puis une opération a eu raison de l’ouïe de son oreille gauche. Puis, récemment, lors d’un saut dans une piscine, son tympan droit s’est fissuré. Depuis, il porte un appareil auditif qu’il ajuste à l’instant pour entendre mes questions. « Tu es la première personne à qui je parle aujourd’hui. »

Il me désigne une place sur le divan où m’écraser. Il s’assoit à l’autre extrémité. Entre nous, une pile de programmes de comédies musicales et de pièces. Celles vues la semaine dernière, lors d’un voyage à New York avec son amoureux. « J’en ai aimé cinq sur sept. Pas pire, non? » Pas pire pantoute. J’étais à Broadway le mois passé, alors je me sens concerné. Il me parle de ses coups de cœur : A Doll’s House : Part 2, Dear Evan Hansen, Waitress… Je fais mon p’tit Joe Connaissant et lui apprends que cette dernière œuvre est inspirée d’un film éponyme écrit et réalisé par Adrienne Shelly. Je me souviens que Shelly est morte avant la sortie du film. Devant Michel, je google le nom de la réalisatrice et révèle qu’elle a été assassinée par un ouvrier effectuant des rénovations juste en bas de chez elle – meurtre déguisé en suicide.

Oups. Parler de meurtre si promptement dans une discussion, c’est tout moi, ça. Je m’expliquerai toujours mal cette puérile fascination pour le morbide. Par chance, Michel rebondit, rend la discussion fluide. J’ai cette impression de bien saisir le personnage, et ce n’est pas uniquement parce que j’ai lu presque l’entièreté de son œuvre. Tant de choses me relient à lui. Au-devant de tout : notre posture à cheval entre le roman et le théâtre, la tribune que les femmes fortes se voient attribuer dans notre œuvre respectif, un appétit culturel insatiable et notre capacité à préserver notre émerveillement, notre « ébahissement » – dira-t-il lors de la rencontre – face à l’art et aux relations humaines.

Depuis quelque temps, Michel et moi maintenons une belle amitié virtuelle. (Voilà trois ans que je fais partie de sa quinzaine de lecteurs qui reçoit son tapuscrit en cours. C’est pour avoir un son de cloche. « Me faire rassurer », avance-t-il, encore candidat au doute. Bien sûr, je prends cette tâche bien au sérieux, car avouons que si l’avis d’un ti-clin comme moi puisse importer pour lui, c’est un privilège.) Nous nous écrivons souvent sur Facebook, où il est très actif. Il partage sur sa page ses lectures du moment, ses séries Netflix favorites, les films qui valent le détour. La curiosité de Tremblay est inspirante. Elle ratisse large, lève le nez au mépris. Ça va du dernier Julian Barnes à la série District 31! Je ne compte plus les œuvres auxquelles je me suis intéressé après avoir reçu le conseil virtuel de Michel. C’est un véritable passeur. Je lui en fais la remarque. « J’aime aimer les choses », observe-t-il. Plus jeune, il pouvait se montrer un peu plus virulent, mais déjà, on le voyait comme un passeur. « Un faiseur d’opinions », disait André Brassard. Puis, dans sa trentaine, dès qu’il a pris ses aises dans l’espace médiatique, il s’est fait un devoir de partager ses coups de cœur. Le lendemain du jour où il a salué le talent de la nouvelle venue Donna Tartt à une émission animée par Suzanne Lévesque, les exemplaires du Maître des illusions s’envolaient des rayons. « Je suis un videur de bibliothèques », affirme-t-il, sourire aux lèvres, fier – avec raison.

Ça se confirme. Pour ma part, j’ai souvenir qu’au Salon du livre de Montréal de 2012, lors de la publication de Javotte, mon deuxième roman, j’étais en signature à quelques pas de Michel, sous la gouverne de Leméac. Plusieurs lecteurs qui venaient de faire autographier leur plus récent Tremblay se dirigeaient vers ma table d’illustre inconnu avec un exemplaire de Javotte. « Michel nous a dit qu’on devait absolument lire ça! », me disait-on.

Je regarde les murs autour de moi. Comme à ma première visite, je vois plus d’œuvres d’art que de livres. Il y a deux François Vincent, un immense Richard Morin, un magnifique Jean-Paul Lemieux, un Riopelle (celui-là même que j’ai passé proche de trucider il y a trois ans), quelques aquarelles de Tremblay lui-même. Mais des livres, très peu. « J’en ai quelques-uns dans mon bureau surtout, et dans une petite bibliothèque dans le coin lecture à l’étage, mais depuis dix-huit ans, les livres, je ne les garde pas », m’apprend-il. Depuis qu’il vit ici, sur Rachel, il s’est départi de plusieurs centaines de bouquins qu’il a donnés à ses amis. Malgré ce dépouillement volontaire, Michel fréquente les librairies – surtout celle du Square, ou le Port de tête, près de chez lui – pour faire des acquisitions de courte durée. Il n’y va pas pour fureter; il y entre en sachant ce qu’il veut. Une fois les livres lus, il les dépose sur un banc du carré Saint-Louis. Toujours le même. Quand je disais que je le voyais comme un passeur… Dans son appartement, donc, peu de livres. Même les siens, il ne les a pas tous. « Ils sont chez Goodwin, mon agence. » Par contre, des DVD, il y en a pour les fins et les fous. « J’en avais bien plus avant. Ce que j’ai gardé, c’est surtout les opéras filmés. » Depuis qu’il entend la vie en mono plutôt qu’en stéréo, sa seule façon d’apprécier la musique, c’est de la regarder. Il a besoin du support visuel.

De la musique, la discussion glisse sur un terrain rarement battu, chez Tremblay : la danse. Danses-tu, Michel? « Non! J’aime pas perdre le contrôle sur mon corps. C’est pas vraiment de l’orgueil. Juste une toute petite peur du ridicule. » Là où il accepte et aime l’abandon, c’est dans une salle de théâtre ou de cinéma, quand les lumières se tamisent. Mais au détour de la conversation, j’ai droit à une confidence inédite : le petit Michel de 15 ans a remporté un concours de cha-cha-cha. Et le voilà qui compte les pas. Un, deux, trois, cha-cha-cha, un, deux, trois, cha-cha-cha. Il s’en faut de peu pour que j’oblige Michel à se lever et à tasser la table basse de son salon pour se shaker le booty au cœur de son penthouse vitré, pour être vu par les oiseaux dans toute sa splendeur.

Je remarque le texte sur son t-shirt : Life is Good. Je souris en pensant que nous avons un autre point en commun : notre amour du t-shirt à imprimé juvénile, ludique. Dans un cocktail officiel de Leméac, j’ai déjà vu Michel avec un t-shirt jaune de m&m’s, en dessous de son veston noir. Je le lui rappelle, ce qui le fait sourire. « À Key West, je m’habille comme un enfant de quatre ans! » Mais un gamin cultivé : dans sa garde-robe, Michel a tout de même un t-shirt d’Edgar Allan Poe, un autre de Rembrandt!

Parlons-en, de Key West, où il passe près de six mois par année pour écrire. Je lui fais le constat suivant : la distance est payante. J’ai écrit Martine à la plage, Jeanne Moreau a le sourire à l’envers, Edgar Paillettes et Tu dois avoir si froid en résidence d’écriture en Europe, loin de ma Montérégie natale où se déroulaient les histoires. Il en va de même pour mon hôte : le Montréal de Tremblay se déploie de manière optimale alors qu’il est loin de ses repères, lorsqu’il n’est pas en mesure de vérifier, de valider. Dès le départ, à la fin des années 60, il a écrit La duchesse de Langeais lors d’un voyage à Acapulco, puis À toi, pour toujours, ta Marie-Lou à New York. Et aujourd’hui, il écrit à Key West, où il invite souvent des amis à le rejoindre. « Des amis qui cuisinent bien! », précise-t-il, sourire aux lèvres.

Ces dernières années, plusieurs de ses alliées sont mortes. Dans le lot : Janine Sutto et Rita Lafontaine. Michel a beau les avoir adorées, il refuse de vivre avec ses morts. Quelques mois après le décès de cette dernière, quand le téléphone sonnait à Key West, il se disait : c’est Rita. Mais c’était quelqu’un d’autre, toujours. Il s’est déshabitué d’avoir de ses nouvelles, comme il le fait présentement avec Janine. Constat douloureux : des quinze comédiennes de la création des Belles-sœurs, seulement deux sont toujours en vie.

Un dernier sujet, avant de quitter – je ne veux surtout pas abuser. Mais qu’en est-il de la vampirisation de sa famille? Il se trouve que je suis bêtement comme la plupart des auteurs; je bois la salive de ma mère, je la déverse – pas de crachat ici – dans tout ce que j’écris. Ma mère, au-devant de mon père et de ma sœur, se trouve partout, quand on me lit. Ma mère : assise en sirène échouée sur un trône bancal, mais bâti avec amour. Je lui soutire son humour et sa solitude, avec l’impression de la comprendre comme si je l’avais tricotée. Michel se souvient, lui, un Beau dimanche de l’année 1971. Une de ses pièces venait d’être présentée à Radio-Canada. Comme tous les dimanches, il dinait avec sa tante Robertine, qu’il magnifiait en Albertine – magnifier oui; il faut transformer, car « la vie est ben trop plate pour la raconter telle quelle », disait le dramaturge par la bouche de Nana. Une semaine après la diffusion du téléthéâtre mettant en scène son célèbre personnage de femme fatiguée de tant de colère, il s’est pointé chez elle, anxieux de sa réaction. Stress inutile. Robertine lui a simplement dit : « Toute ma vie, je me suis confessée à un inconnu sans me douter que j’avais à côté de moi un neveu qui me comprenait. »

Me revient alors le célèbre aphorisme de Cocteau : « Écrire est un acte d’amour. S’il ne l’est pas, il n’est qu’écriture. » Chez Tremblay, l’amour respire ou s’étouffe sur chaque page.

J’embrasse Tremblay et je ramasse mon sac à la ganse courte. Cette fois, il n’a pas failli tuer notre précieux monument du patrimoine.

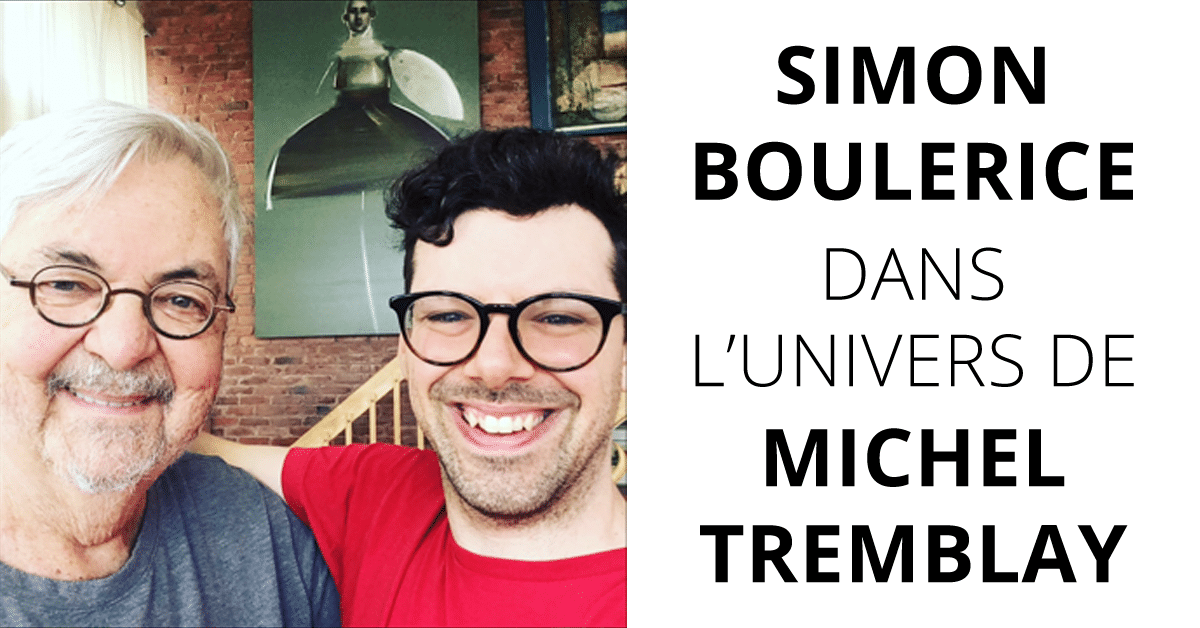

Simon Boulerice

Vous aimez la poésie? Il faut goûter à celle, imagée, de Boulerice. Vous aimez le théâtre? Il faut découvrir le verbe fiévreux dans ses pièces. Vous aimez les romans jeunesse? Il faut découvrir la magie qu’il sait y saupoudrer. Vous préférez les romans pour adultes? Il faut savourer le doux-amer des réflexions de ses personnages. S’il n’est débarqué qu’en 2009 dans le paysage littéraire (avec l’excellent et trop souvent mis de côté Les jérémiades), le touche-à-tout originaire de Montréal a totalement envahi la scène depuis, pour notre grand bonheur. Jumeler ce passionné dont l’imagination féconde semble sans bornes à Michel Tremblay pour cette rencontre allait de soi : comme vous le découvrirez dans le texte, ils ont plus que le théâtre et la littérature en commun!

Photos : © Simon Boulerice

Photo de Simon Boulerice : © Laurent Theillet