L’écrivaine a publié récemment le deuxième volet de son anthologie chez Leméac. Qui dit anthologie, dit regard sur le passé. À notre grande surprise, la grande dame dit avoir du mal à identifier précisément ses premiers pas en écriture. « J’ai commencé très jeune à écrire sans savoir que j’écrivais, dit-elle d’une voix assurée au bout du fil. J’inventais des histoires en faisant de la littérature orale, mais dès que j’ai su écrire, j’ai compris que j’avais une sorte de don. J’aimais les mots pour eux-mêmes, d’autant plus que je me trouvais dans une situation particulière. »

Elle évoque alors sa réalité d’enfant née à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, évoluant à la fois en anglais et en français, et mariant les formulations acadiennes, québécoises et françaises de France. « Puisque tous mes ancêtres étaient Français, ce qui est rare même chez les Québécois, et que mes deux parents étaient des instituteurs qui ont lutté très fort pour garder le français en Acadie, j’ai l’impression d’être venue au monde avec une épée dans la main. »

Toute sa vie, elle s’est battue pour ne pas laisser passer l’occasion de parler et d’écrire une langue peuplée de mots qu’avait tenté d’éradiquer François de Malherbe en s’engageant dans une réforme — d’autres diront une « purification » — de la langue française, au XVIIe siècle. « Je ne voulais pas perdre les vieux mots qu’on avait gardés, précise-t-elle. Quand j’ai étudié Rabelais, sur qui j’ai écrit ma thèse de doctorat, j’ai eu le grand bonheur d’y retrouver des mots qui ne se disaient nulle part ailleurs qu’en Acadie. »

Exception à la règle

Bien que ses convictions soient claires comme de l’eau de roche, son premier roman, Pointe-aux-Coques (1958), n’est pas à l’image du combat qui a teinté sa vie. « Quand je pose un regard sur ce livre, je ressens de la déception. À l’époque, j’avais voulu écrire un français le plus correct possible, en mettant très peu de mots acadiens et de la vieille France. Je voulais une langue académique, mais j’ai vite été incommodée par l’impression de ne pas être naturelle. J’ai ensuite compris que je devais écrire dans ma langue. »

Si elle a eu suffisamment confiance pour écrire sa langue dans son deuxième roman, On a mangé la dune (1960), ce n’est qu’en publiant la pièce La Sagouine (1971) que quelque chose comme un sentiment de fierté s’est déposé en elle. « Je l’ai écrite à Montréal, alors que j’étais anonyme et libre, en reconnaissance de vis-à-vis les Sagouine qui m’avaient donné cette langue. »

Les bonzes de la francophonie ont toutefois mis du temps avant de saluer sa couleur et son génie. En effet, l’organisation du prix Goncourt avait considéré son roman Les-Cordes-de-Bois (1977), mais une partie du jury avait refusé de décerner les grands honneurs à une œuvre écrite dans une langue française qu’elle jugeait « désuète ». Deux ans plus tard, le jury a changé son fusil d’épaule en faisant de Pélagie-la-Charrette le livre vainqueur. « Cette reconnaissance m’a donné confiance, non pas parce que j’étais meilleure que les autres, mais parce que j’étais authentique, explique l’écrivaine. Si je tire une gloire de Pélagie, c’est d’avoir écrit quelque chose d’unique. »

Rappelons néanmoins que la distinction lui a valu une renommée internationale, plus d’un million d’exemplaires vendus en France et un effet d’entraînement surprenant sur les fillettes de l’Hexagone. « Plusieurs petites filles ont été nommées Pélagie, d’autres Antonine, car plusieurs Français ont été séduits par le roman. D’ailleurs, un jour, quand je suis retournée chez moi, à Bouctouche, j’ai retrouvé une lettre épinglée sur la porte : elle avait été écrite par une petite Antonine de France qui avait visité l’Acadie en compagnie de ses parents. »

Seule au combat?

Incontournable figure de la littérature acadienne, Antonine Maillet est toutefois la seule plume reconnue hors de l’Acadie aux yeux de la majorité des Québécois, des autres Canadiens français et du reste de la francophonie mondiale. Une situation qu’elle peine à expliquer. « J’hésite à répondre. D’une part, je crois avoir été précurseure. Sans le vouloir, j’ai donné le courage de publier à ceux qui sont venus un peu après moi. D’autre part, il ne faut jamais oublier que chacun écrit pour des raisons différentes : certains pour être lus, d’autres pour le simple plaisir d’écrire ou par besoin de se libérer d’un drame intérieur. »

Mais pourquoi, outre son talent indéniable, a-t-elle été la première plume acadienne autant célébrée, alors que d’autres sont venues avant elle? « Aussi étrange que cela puisse paraître, je pense avoir eu de la chance dans ma malchance. Ma mère est morte d’un cancer en 1943, quand j’avais 14 ans. Ce manque-là m’a donné la force de me trouver moi-même très jeune, sans quoi ma mère aurait été trop influente dans ma vie. » Si sa situation familiale — qui s’est noircie avec le décès de son père une décennie plus tard — l’a poussée à se débrouiller, à savoir qui elle est et à peaufiner ce qu’elle avait à dire sur le monde très tôt dans sa vie, cette même famille la pousse encore aujourd’hui à s’intéresser aux générations qui la suivent. « J’ai été entourée d’une armée de frères et sœurs : on était neuf à la maison. Aujourd’hui, avec tous mes neveux et nièces, leurs enfants, leurs petits-enfants et même leurs arrière-petits-enfants, il y a une centaine de personnes qui ont le même sang que moi. Ça fait que je sens la nécessité de garder la filiation. »

Quand on lui demande si elle peut identifier les sujets ou les préoccupations qui ont tissé le fil rouge de sa bibliographie, elle évoque instinctivement sa capacité à manier les mots pour se protéger elle-même, sa langue et sa culture. « Sans avoir à me battre à coups de poing, je m’arrangeais pour tourner ma langue du bon côté. Si quelqu’un avait besoin de se faire taper dessus, ma langue devenait un peu plus vicieuse. Si un autre pouvait comprendre deux sens à une même phrase, je lui donnais ça. J’ai développé ces dons-là. »

Bien qu’elle approche du siècle de vie, Antonine Maillet n’est pas sur le point de déposer sa plume. La preuve, le 19 janvier dernier, elle rencontrait son éditeur pour lui parler de ses deux prochains livres. D’abord, un conte mettant en scène un humain, un animal sauvage et un animal domestiqué dans leur lutte contre un géant, le roi Ovid 19. Puis, une œuvre intitulée Mon testament. Des écrits que ses fervents lecteurs à travers le monde voudront certainement découvrir en espérant qu’ils ne seront pas les derniers.

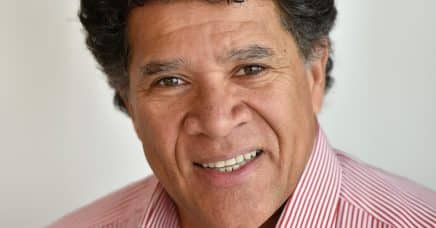

Photo : © Paul Labelle