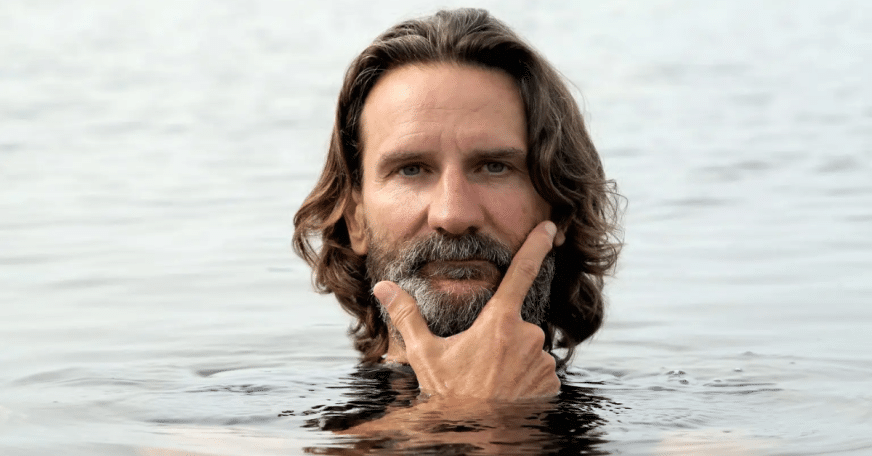

Après une panne d’électricité dans le quartier où elle habite, Deborah Levy apparaît sur Zoom, souriante, à partir de cet appartement d’un immeuble vétuste de Londres où elle a élu domicile après son divorce. Un appartement où, malgré « son état de ruine », règne une « ambiance joyeuse, sereine, plus douce et pleine d’espoir » que dans la maison victorienne qu’elle a quittée. Il est beaucoup question de maisons dans le vaste projet autobiographique entamé par l’écrivaine anglaise il y a dix ans. État des lieux, le dernier tome de cette trilogie qu’elle nomme « living autobiography », vient d’être traduit en français, un an après Ce que je ne veux pas savoir et Le coût de la vie, récompensés du prix Femina étranger en 2020. De sa terre natale en Afrique du Sud où elle a vécu jusqu’à l’âge de 9 ans au foyer familial en passant par le nid vide, le cabanon d’écriture au fond d’un jardin et sa maison rêvée, Levy questionne l’idée de propriété, notamment à travers ce constat que les femmes, trop souvent, se retrouvent locataires d’un monde dominé par les hommes.

La romancière, dramaturge et poète anglaise, dont les pièces de théâtre ont été montées par la Shakespeare Royal Company et dont les romans ont été plusieurs fois finalistes au prix Booker, dégage une bienveillance chaleureuse pareille à celle de la narratrice de sa trilogie : drôle, vive et irrévérencieuse. Cette femme proche d’elle y retrace son parcours de femme, de mère et d’écrivaine dans un texte au croisement des mémoires et de l’essai. Son moi d’aujourd’hui dialogue avec son moi passé. Y sont convoqués Duras, Beauvoir, Ferrante, Dickinson, Bachelard au fil de vignettes qui composent les trois livres. L’humour, l’humilité et une attention ténue à toutes ces petites choses du quotidien font de ce projet une véritable étude vivante, en mouvement, de la femme du XXIe siècle d’un point de vue très personnel, féministe et bercé d’un rire sympathique.

Le premier tome (Ce que je ne veux pas savoir) porte sur sa vie de quarantenaire, alors qu’elle remet en question les attentes envers la Mère, largement définies par le patriarcat : « J’ai d’abord voulu répondre au livre de George Orwell Pourquoi j’écris (1946), où il décrit le motif politique et l’impulsion historique de son projet d’écriture. J’ai eu envie d’explorer la question du point de vue féminin. La première phrase qui m’est venue (laquelle ouvre la trilogie) est la suivante : “Ce printemps-là, alors que ma vie était très compliquée, que je me rebellais contre mon sort et que je ne voyais tout bonnement pas vers quoi tendre, ce fut, semblait-il, sur les escalators de gares que je pleurais le plus souvent.” » De cette phrase mystérieusement surgie, elle remonte aux sources de son écriture et trouve une voix nouvelle, jamais exploitée auparavant dans ses œuvres : « C’est une voix intime, mais pas trop proche de moi. Une sorte d’intimité formelle. Alors que les autobiographies semblent être toujours écrites par des célébrités, je voulais rester proche de la force, des digressions et des sentiments de la vie d’une femme ordinaire. C’est fou de me rendre compte aujourd’hui que j’ai écrit l’histoire épique d’une expérience féminine sur vingt ans. Je ne savais pas en commençant où ça irait. »

Le second tome (Le coût de la vie) raconte la reconstruction du foyer et de l’identité après le divorce. On suit cette femme qui apprend concrètement à survivre aux pertes et à recréer pour elle-même un lieu à l’image de ses désirs, de ses besoins. Ce n’est pas un livre sur le divorce — d’ailleurs jamais raconté —, mais plutôt sur les tensions inhérentes au rôle de mère et de femme. « Me suis-je moquée de ma rêveuse de mère pour ensuite l’insulter parce qu’elle n’avait pas de rêves? », écrit Levy, de sa verve lucide.

Une ligne directrice commence alors à s’imposer au projet : raconter les désirs d’une femme séparés des attentes d’une culture patriarcale. Dans État des lieux, la plus jeune fille va bientôt quitter la maison familiale. La narratrice apprivoise le nid vide et amorce une quête immobilière. Sa recherche d’une maison rêvée l’accompagne dans ses déplacements entre le Nouveau-Mexique, Paris, Bombay et Berlin, alors qu’elle expérimente une vie bohème plus proche d’elle que la vie bourgeoise tant convoitée. « J’explore l’idée élargie de propriété, la véritable appartenance à une maison et le désir physique de cette maison. Si le patriarcat est un grand château sur terre, est-ce que ça fait de toutes les femmes des locataires sur terre? » Refusant de céder à ce constat déprimant, Levy choisit de le penser autrement : « Et pourquoi ne pas penser que les livres que j’écris sont mes propriétés? Quand on est petit, tout ce qu’on lit est nouveau et excitant et on se sent comme dans une nouvelle maison à chaque livre qu’on découvre. Si on considère les livres comme des biens immobiliers, alors c’est comme si vous teniez ma maison dans vos mains quand vous lisez mes livres. J’ai voulu rendre à l’intellect féminin, tellement sous-évalué, sa valeur et rendre aux femmes leur subjectivité, un espace à leurs désirs. Le patriarcat s’assume comme la seule objectivité, mais la femme veut et voit des choses. J’ai réalisé que beaucoup de femmes conçoivent des maisons familiales dans lesquelles elles n’ont aucun espace pour elles-mêmes. » La fameuse Chambre à soi de Woolf n’est pas un dossier clos.

« J’ai voulu rendre à l’intellect féminin, tellement sous-évalué, sa valeur et rendre aux femmes leur subjectivité, un espace à leurs désirs. »

À travers la quête de sa maison de rêve — une majestueuse demeure qui ne correspond nullement à ses revenus précaires et qui, surtout, devient triste lorsqu’elle s’imagine y vivre —, Levy raconte l’importance du désir qui la motive, une sorte d’utopie où ce n’est pas tant le bonheur qui importe mais sa quête, précise-t-elle, paraphrasant Duras. À force de rêver cette maison, d’y ajouter de nouveaux éléments au gré de ses désirs — une cheminée ovoïde, des draps en soie —, elle prend possession d’une propriété imaginaire construite comme elle construit un livre, élément par élément. L’immobilier se transforme chez Levy en question identitaire, entre le portrait de classe et l’autoportrait.

La révolution domestique

S’il ne lui est pas imposé, l’espace domestique devient un lieu puissant pour la femme chez Levy, qui le respecte beaucoup : « Pour plusieurs femmes, c’est un lieu aliénant où elles se font dominer par les besoins des autres, mais si elles conçoivent leur maison selon leurs désirs, si elles créent des murs entre lesquels s’épanouit le bonheur des enfants, alors elles sont les architectes de ce bonheur, ce qui est énorme. Ça demande beaucoup d’imagination et d’empathie. Si les femmes peuvent créer un autre type de foyer, elles peuvent reconstruire l’ordre d’un autre monde. »

Hommage à l’imagination des femmes, la trilogie porte aussi une attention particulière à la condition matérielle de la vie, notamment aux objets, nombreux à apparaître au fil des livres. Outre le vélo électrique, les chaussures de caractère et la machine à écrire, il y a le bananier acheté au début d’État des lieux, surnommé « le troisième enfant » par la fille moqueuse de la narratrice, qui a visiblement hérité de l’humour de sa mère. « Le monde matériel est important et pourtant, c’est un sujet tabou. Les objets ordinaires m’intéressent. Ils sont investis d’histoire et de sentiments. Je veux donner de la valeur à la façon dont on conçoit et crée nous-mêmes à travers nos objets. »

L’humour, l’humilité et une attention ténue à toutes ces petites choses du quotidien font de ce projet une véritable étude vivante, en mouvement, de la femme du XXIe siècle d’un point de vue très personnel, féministe et bercé d’un rire sympathique.

Levy enquête aussi au sujet des personnages féminins manquants, ces femmes dont on ignore les désirs qui peuplent les films et la vie. Et que faire du portrait réducteur qu’on fait des mères, grand-mères et femmes âgées comme des femmes ennuyantes, tyranniques ou folles? Pourquoi ne seraient-elles pas représentées comme des femmes qui écoutent leurs désirs? Comment faire des femmes les personnages principaux de leur vie?

« Tu es un personnage féminin manquant si ton désir n’est pas pris en considération. Je parle aussi de la manière dont on s’absente de soi-même. Parfois, la société nous imagine tellement par son regard que nous ne savons plus nous voir nous-mêmes. Elle nous efface. C’est aussi un problème existentiel : il faut d’abord se faire visible à soi-même pour que les autres puissent nous voir. » Il s’agit peut-être du début d’un autre livre tant le sujet est vaste. On a hâte de la lire.

Photo : © Sheila Burnett