En écrivant Mon traître (Grasset, 2008), Sorj Chalandon pensait pouvoir exorciser un démon qui le hantait : la trahison de son ami Denis Donaldson, membre éminent de l’IRA qui a avoué en décembre 2005 avoir été, pendant plus de vingt ans, un espion à la solde des Britanniques. Mais Mon traître, roman raconté par le Français trahi, ne permettra pas à l’auteur de tourner définitivement la page sur cette blessure. Avec un second livre sur le même sujet, Retour à Killybegs, Grand Prix du roman de l’Académie française 2011, où Denis Donaldson apparaît sous les traits du fictionnel Tyrone Meehan, Sorj Chalandon aborde cette histoire du point de vue du traître.

Pourquoi être revenu sur cette histoire, que vous abordiez déjà dans Mon traître?

J’ai écrit Mon traître en pensant que ça suffirait. J’ai choisi le mode romanesque pour me détacher de la vérité. Ce que je voulais, c’était ne pas trahir mon traître : sa mémoire, ses amis, ses proches. Ce n’était pas une histoire sur lui, mais une histoire à cause de lui. J’ai été trahi, et je vous demande de partager avec moi cette trahison, et donc cette douleur, cette blessure.

Je pensais qu’en sortant cette histoire, un deuil serait fait. Un deuil de l’amitié, de la tristesse, de l’orgueil peut-être aussi. Un orgueil de ne rien avoir vu, de ne rien avoir senti, d’être resté pendant vingt ans à côté d’un homme qui n’était pas celui qu’on pensait.

J’ai écrit ce livre-là dans l’idée de faire une tombe à un ami, un tombeau littéraire et réel. Mais ça n’a pas suffi. Je me suis retrouvé avec la douleur du trahi, mais les gens me demandaient : « Qui est le traître? Pourquoi a-t-il trahi? » J’ai trouvé pratiquement injuste de n’être que le trahi. Pour finir le deuil, il fallait que je devienne le traître.

Je suis entré deux ans dans la peau de celui qui m’a fait du mal, ce qui m’a permis de ne pas le juger, ne pas le pardonner —ce n’était pas le but — mais de raconter son histoire, en pensant qu’un traître, ça peut être quelqu’un de bien qui a baissé les bras.

Le premier livre était un livre accidentel, dû à cette trahison. Le second livre était impératif, car le premier ne suffisait pas à ce qu’on comprenne, il ne suffisait pas à mon deuil. Ayant été à la fois le trahi et le traître, j’ai eu l’impression que cette fois-ci le deuil était fait.

Pourquoi avoir écrit un roman, et pas la véritable histoire de Denis?

Je ne me suis pas senti le courage, la force et l’envie de travailler sur l’histoire de Denis Donaldson. Tyrone Meehan est né en 1925 à Killybegs. Denis Donaldson est né en 1950 à Belfast. Ils n’ont pas le même âge, ce n’est pas le même homme. En revanche, beaucoup de choses dans le roman sont vraies.

Je voulais que Tyrone Meehan soit la fusion de deux personnages, lui et moi. J’ai voulu prendre du champ par rapport à cette histoire, pour me regarder : je voulais voir le Français avec les yeux de l’Irlandais. Non seulement je voulais voir la traîtrise par ses yeux, mais je voulais me voir par ses yeux, et ça m’a fait un bien fou.

J’ai choisi le roman et la fiction pour m’éloigner de la réalité, mais en même temps pour être sûr que je pourrais dire des choses que je ne pourrais pas dire dans la réalité. Comment aurais-je pu expliquer que moi, Français, j’ai été appelé à aider, à donner un coup de main. Je ne peux pas le faire. Le roman me masque. Le roman me cache.

Tyrone pose sur Antoine, le luthier français qui est votre alter-ego dans le roman, un regard de père, de mentor. Il y a beaucoup de douceur et de tendresse dans sa façon de vous voir.

Il faut maintenant que vous renversiez la phrase. Je me regarde avec beaucoup de tendresse, de douceur et avec un regard de père. Il m’appelait « son »— fils —ce qui m’a poussé à le vieillir. Volontairement je me fais presque enfant, dans ses yeux, entre ses mains.

La scène de la rencontre entre Antoine et Tyrone est particulièrement émouvante. Antoine est devant le traître, un traître à sa cause, à son pays, et on réalise que la question qui importe à ses yeux est : est-ce que notre amitié était vraie?

La seule scène commune entre les deux livres, c’est quand le Français rencontre l’Irlandais. Je n’ai pas vécu cette scène, mais elle se serait probablement passée comme ça. Le roman m’a permis de le revoir.

Je suis le petit Français qui espère qu’on n’est pas traître tout le temps, qui espère que chez un traître, il y a du temps pour l’amitié, pour l’amour, et qui espère qu’on va le lui dire et que ça va l’aider à grandir et à faire son deuil. Mais je n’aurais pas eu la réponse.

Dans Mon traître, la vie d’Antoine c’est Tyrone Meehan. Mais dans la vie de Meehan, Antoine n’occupe qu’une toute petite place. Je tenais à me remettre en place. Dans sa vie, ma place est minuscule, misérable. Je suis un trahi périphérique.

Il y a un côté très naïf à Antoine…

Cette naïveté là, je l’assume. Je ne sais pas si naïveté est le mot qui convient, mais la trahison est un chagrin d’amour. Tout l’aveuglement amoureux, grâce au roman, je l’assume.

Des gens m’ont dit « on ne le supporte pas le petit Français ». Tant pis. Moi non plus je ne me supporte pas quand je réfléchis à cette époque. En même temps, je ne regrette rien. Grâce à ce livre, je ne regrette même pas l’amitié.

Parce qu’à une époque vous l’avez regrettée?

Bien sûr. Il me disait : « Si tu as des doutes sur notre combat, pense à moi! Viens me voir, que l’on en parle. » Quand j’ai terminé l’écriture de Mon traître, j’étais dans la colère de moi-même. Maintenant, je suis apaisé, parce que j’ai trahi en écrivant Retour à Killybegs. Je suis Tyrone Meehan. J’ai accepté d’endosser l’habit du traître pour être à ses côtés.

C’est une trahison en temps de guerre. Il a trahi sa communauté, son combat, ses proches, ses frères, ses sœurs, sa culture, sa lutte. Je déteste cette image du traître, un homme qui trahit la communauté qui l’aime et qui le protège. C’est quelque chose d’hallucinant.

Moi, je ne suis qu’un passant, un touriste, un Français. Et je me suis arrogé — parce que je ne suis pas au cœur de la souffrance de ceux qui ont été trahis, je suis en périphérie de la trahison —le droit, pour ma propre guérison, de prendre sa place.

Je n’ai pas eu le choix. Si pour m’en sortir il avait fallu boire de l’eau de Javel, je l’aurais fait. Maintenant, il faut que je réapprenne tout, que je réapprenne la confiance. C’était le plus proche, l’insoupçonnable, c’est celui à qui les yeux fermés j’ai confié mes doutes, mes envies, mes joies. C’est mon frère qui m’a trahi. Comment fait-on après? Si mon frère m’a trahi, qu’en est-il de mes cousins, de mes oncles et des gens qui passent dans la rue?

Quand quelqu’un me donne un rendez-vous et ne vient pas, je trouve ça normal. Ce qui est étonnant, c’est quand il vient.

Si vous aviez pu choisir, auriez-vous préféré ne jamais savoir la vérité sur Denis?

Je préfère la savoir. L’idée de fêter un jour l’indépendance de la république irlandaise avec un traître à mes côtés me fait horreur.

Je veux savoir. C’est comme un cancer : si un jour je l’ai, je veux qu’on me le dise, je vais vivre avec, je vais me battre contre, je vais lutter.

Votre processus de deuil est-il terminé?

Il est en cours. Je suis beaucoup plus apaisé. Maintenant, j’ai une sorte de distance, j’ai des images de lui souriant, chose que je n’avais plus du tout. Je réentends sa voix, et pas juste à la conférence de presse où il a dit : « Hello, my name is Denis Donaldson. I am a british agent. I was paid for my information » [Bonjour, mon nom est Denis Donaldson. Je suis un agent britannique. J’ai été payé pour mes informations]. Je réentends des choses d’avant.

La trahison est un sac de pierres. Chaque fois que quelqu’un a lu mon livre et m’en parle, j’ai l’impression que je lui donne une pierre. Ça allège le sac.

Ces livres auront pour moi servi à ça et à rappeler ce qu’a été cette guerre, parce qu’on l’a oubliée. À 1h30 de nos portes, Maggie Thatcher a laissé mourir dix jeunes hommes les uns après les autres, et on a détourné les yeux.

Je me souviens : les grévistes de la faim mourraient les uns après les autres et pendant ce temps les jeunes défilaient contre l’apartheid en Afrique du Sud. C’était tellement plus simple : les noirs/les blancs, les gentils/les méchants.

Vous avez sur vous des objets irlandais qu’Antoine porte dans le roman : sa bague, sa casquette, son badge. Est-ce que l’Irlande est toujours avec vous?

Antoine m’a emprunté ces objets. Plus jamais je n’écrirai sur l’Irlande, c’est retourné à ma sphère privée.

On me propose d’écrire sur le sujet, mais je dis : laissons les tranquilles. Ce n’est pas un journaliste, c’est un homme blessé qui a écrit ce livre. La blessure est en train de cicatriser doucement. Cette blessure est à la taille de cet ami, et cet amour est à la taille de ce pays.

Je n’ai pas du tout une vision romantique, idéalisée du conflit irlandais. J’ai une image violemment pragmatique. C’est une armée de gueux qui se sont levés et battus pour la dignité. Je pense qu’il fallait faire la guerre pour avoir la paix. Ça, l’écrivain peut l’écrire, le journaliste ne le peut pas. Un roman c’est pratique. On se cache bien derrière un roman.

Mais on se dévoile aussi.

Bien sûr. Un jour, un journaliste irlandais m’a demandé : « Quelle est la différence entre Antoine et vous? » J’ai répondu : « Je ne suis pas luthier ».

Vous avez déclaré au sujet de votre premier roman, Le petit Bonzi, « je ne voulais pas écrire, je voulais écrire ce livre-là. »

Oui, je voulais écrire pour raconter la douleur du bègue. Je voulais écrire ce livre-là. Et puis, j’ai écrit Une promesse, qui a remporté le prix Médicis. Mais depuis Killybegs, je n’ai pas écrit une seule ligne.

Est-ce dans vos plans?

Pour l’instant, non. Le titre du livre serait Bloqué à Killybegs.

Vous avez remporté le Grand Prix du roman de l’Académie française pour Retour à Killybegs. Qu’est-ce ça représente pour vous?

C’est le prix de la langue, et je trouve formidable pour un ancien bègue de remporter le prix de la langue. On m’a dit : « Désormais, vos grévistes de la faim sont immortels ». Accueillir cette violence-là dans cette institution, c’est aussi ça le processus de paix. Je trouve ça formidable. Surtout quand on est accueilli par Hélène Carrère d’Encausse qui me dit « Ce n’est pas moi qui vous accueille, c’est Victor Hugo dont j’occupe le fauteuil. » Mes amis méritaient ça.

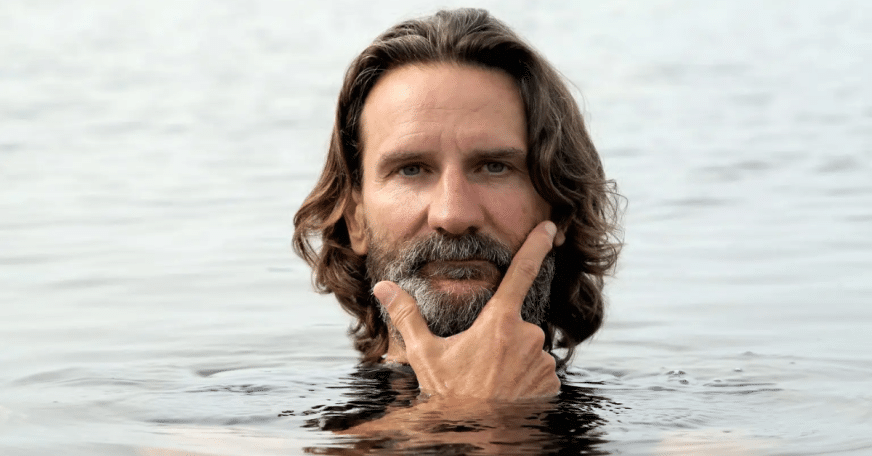

CRÉDITS PHOTO: Photo Sylvain Veyrié/CC-BY-SA (photo originale: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sorj_Chalandon_salon_radio_france_2011.jpg)