Avec L’archipel du chien, le douzième roman de Philippe Claudel, l’écrivain continue à explorer ses thèmes de prédilection que sont la peur de l’étranger, la honte, la cruauté, la lâcheté. Décidément, il ne nous laisse jamais en paix.

Il y a une beauté, une fluidité, une sensibilité qui se dégagent de la lecture de ce roman, malgré une noirceur indubitable qui finira d’ailleurs par envahir toute l’île. Cette île, c’est la seule de cet archipel, dont les contours rappellent la forme d’un chien, qui est habitée par l’humain, et si elle n’est pas campée dans une réalité géographique, c’est qu’elle pourrait être située n’importe où tant ce qui s’y passe nous concerne tous. « La littérature, c’est une façon de nous regarder bien en face, les yeux grand ouverts », explique outre-Atlantique la voix au téléphone de Philippe Claudel. L’île qu’il nous présente n’est ni plus ni moins qu’un microcosme de notre monde, et si à la lecture nous croyons reconnaître quelques éléments des préoccupations, tant personnelles que sociales et politiques, qui nous gouvernent, dites-vous bien que ce n’est pas fortuit.

Lors de leur promenade matinale, la Vieille et son chien découvrent sur la plage trois cadavres, probablement échoués des bateaux transportant des passagers clandestins. Quelques personnages auront connaissance de la situation, mais le Maire voudra rapidement étouffer l’affaire de peur qu’elle nuise à la réputation de l’île qui a justement un projet de thermes en négociation. L’Instituteur ne souhaite cependant pas en rester là et mènera sa propre enquête. Ce qu’il apprend n’a rien de rassurant et chacun devra partager les frais du silence.

Le pire et le meilleur

C’est avec une sollicitude avouée que l’auteur sonde les fragilités intrinsèques de ses personnages, et par procuration, nos propres vulnérabilités. « On peut dans la vie de tous les jours essayer de se mentir un petit peu, de s’arranger avec la vérité, mais il me semble qu’un des buts de la littérature, c’est justement de pouvoir respecter l’Homme et son âme, explique l’écrivain. Le monde d’aujourd’hui est en proie à de grandes interrogations et à de grands aveuglements, et le rôle de l’écrivain, c’est aussi en quelque sorte de tirer une sonnette d’alarme pour rappeler ce que nous faisons, qui nous sommes, qui nous devrions être. » C’est aussi probablement ce qui donne une portée universelle à l’œuvre de Claudel, toute l’âme humaine semble y être répertoriée et reflète à la fois ombre et lumière. « Les Hommes, quand on les prend individuellement, je trouve que ce sont de bonnes créatures, mais c’est souvent quand ils sont en groupe que le problème survient, quand ils se laissent manipuler par des idées, par des leaders, et qu’ils finissent par choisir le pire plutôt que le meilleur. Quand on regarde vos voisins du Sud qui choisissent Donald Trump, c’est quand même un signal inquiétant concernant l’intelligence humaine! »

Bien que le sujet des migrants soit particulièrement actuel, l’idée de ce roman mijote dans la tête de l’écrivain depuis au moins cinq, six ans. Ce phénomène, qui selon Claudel n’est qu’à ses débuts, confronte particulièrement l’individu et la collectivité, et incite l’auteur à pousser sa réflexion sur la relation que nous avons avec l’autre, quel qu’il soit. Si le fait que l’humain est souvent en train d’interpréter les faits selon son propre bien et qu’il tourne en premier lieu son regard vers lui-même relève peut-être de la nature, il y a des moments de l’Histoire qui le gardent particulièrement dans son quant-à-soi. « Aujourd’hui, dans le monde dans lequel je vis, on a quand même des partis extrêmes dans bien des pays d’Europe qui n’ont comme obsession que de fermer les frontières, de préserver une soi-disant idée de la nation. Il y a ça, mais il y a aussi tout le discours commercial lié à la consommation qui nous a fait croire pendant longtemps que posséder, c’était être heureux. Donc, il y a aussi les pratiques sociales, économiques, médiatiques qui mettent l’individu et l’individualité au centre de tout. » Le roman de Philippe Claudel nous met en garde contre les harangues qui tournent à vide, les phrases creuses scandées comme des vérités et la tendance qu’on a à s’attribuer une rigoureuse importance. « Qu’est-ce que c’est finalement, l’usage des réseaux sociaux, les pages Facebook, les tweets, les selfies, les Instagram et autres, sinon que se mettre soi-même en scène et se faire devenir le centre d’un monde qu’on appelle les autres à admirer. » Repliée sur elle, l’île se putréfie et se consume de l’intérieur.

L’autre en soi

À se méfier des autres, on en oublie de douter de soi-même. Ceux qui étaient pourtant des nôtres, c’est-à-dire les natifs que nous croyions connaître, parce que pareils à nous, portent des failles qui remettent en question la nature même de nos croyances. Sans liens qui unissent les uns et les autres, l’île va à sa perte. « À partir du moment où j’ai peur de l’autre, j’ai peur de tout. Si je vois la vie, l’espace, le temps et la société comme une menace constante, comment je pourrai trouver des éléments de bonheur et de richesse intérieure? », renchérit Claudel. Car la plus grande méprise réside sûrement en cette protection outrancière qui isole plus qu’elle unit, qui fragilise plus qu’elle ne renforce. « La responsabilité tient aussi à ses hommes et femmes politiques qui, pour des raisons électorales, enflamment cette idée. C’est beaucoup plus facile de faire peur aux gens que de les rassurer, vous savez. » Vouloir son propre bien ne peut pourtant pas se faire au détriment de l’autre puisqu’à la suite des événements, la conscience des personnages en est affectée et le poids de leurs actes suffit à faire office de châtiment. « Comme si on n’avait pas confiance dans cet espoir en l’autre, dans cet enrichissement qu’il représente. On reste fermés sur nous-mêmes comme si ça allait être la solution pour durer alors que c’est tout le contraire. Je ne suis pas croyant, mais il y a quelques années, le pape avait lancé un message : “N’ayez pas peur.” C’est fondamental, il faut se convaincre de ça et convaincre les autres que l’autre n’est pas une menace, mais un cadeau. » À l’ère du vivre-ensemble, Philippe Claudel nous convie à sortir du concept et à adopter un comportement qui serait à la hauteur de ce principe et à le hisser à la notion de valeur.

Notre époque charrie un nombre incalculable d’informations, et à une rapidité qui dépasse l’imagination. L’objectif n’est pas de diaboliser le siècle, mais force est de constater que si l’accès à l’information est possible partout, en tout temps et de façon continue, l’espace de rétention nécessaire à la réflexion, lui, est de moins en moins disponible. La littérature apparaît alors comme une source d’air primordiale pour continuer à vivre.

La lecture de L’archipel du chien met en lumière nos vacillements et nos contradictions, encourage même, pour peu qu’on veuille y porter attention, la reconnaissance de nos erreurs. Il n’y a pas à dire, une société a toujours avantage à se tourner vers ses écrivains.

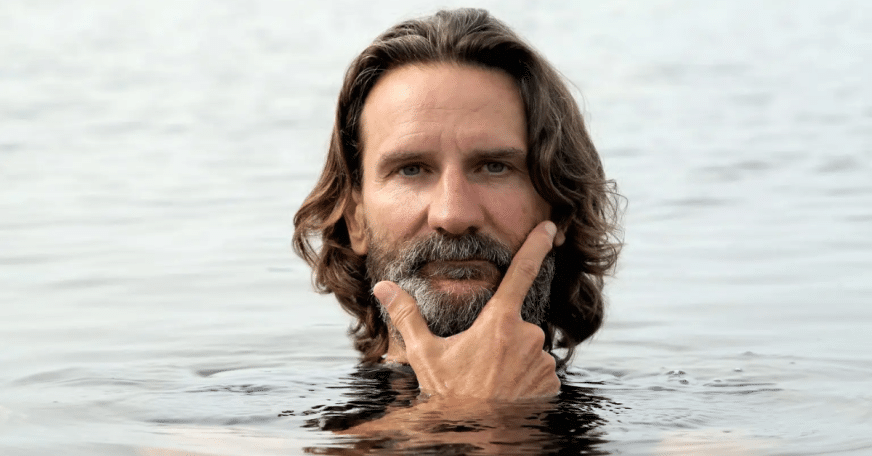

Photo : © Hervé Thouroude