Postée au Caire, la reporter américaine Sally Goodchild, qui travaille pour le Boston Post, est dépêchée d’urgence en Somalie afin de couvrir les inondations qui ont détruit plusieurs villages et décimé des milliers de vies. À bord de l’hélicoptère de la Croix-Rouge qui la mène sur les lieux du drame, Sally n’est pas la seule journaliste ; le charmant Tony Hobbs, travaillant pour le réputé quotidien anglais Chronicle, est lui aussi sur l’affaire. Quelques péripéties sur le terrain de même que des parcours professionnels similaires ont tôt fait de les rapprocher et, dès la fin de leur reportage, les confidences sur l’oreiller se glissent dans leur agenda fort chargé : « Pour les correspondants internationaux, avoir une vie conjugale ou même une relation stable relève du miracle, et les opportunités d’éprouver le grand frisson se comptent sur les doigts de la main. Résultat : quand on trouve quelqu’un à son goût, mieux vaut saisir le moment car les aléas de l’information ne permettent pas souvent de dire où l’on se trouvera le jour suivant. » (p. 27) Et pourtant, ce lot dont s’accommode Sally depuis le début de sa carrière est révolu ; amoureuse à 37 ans, la voilà enceinte. Branle-bas de combat : Tony, qui frise la cinquantaine, accepte le poste de chef du service étranger, le couple se marie et, quelques semaines plus tard, déménage en banlieue de Londres. Alors qu’en Angleterre son époux nage comme un poisson dans l’eau, Sally perd tous ses repères. Le petit nid douillet qu’elle espérait pour Tony et le futur bébé se transforme en cage dorée ; seule pour superviser le travail des ouvriers responsables de la rénovation de la maison, Sally, qui connaît une grossesse à risques, doit abandonner son emploi. Sans amies, sans boulot et sans famille — son unique sœur, Sandy, demeure aux États-Unis —, la mariée voit se refermer le piège depuis toujours redouté : la vie domestique. Et l’horreur ne s’arrête pas là : Tony, plongé dans ses nombreux rendez-vous d’affaires et l’écriture d’un roman, se fait de plus en plus distant, voire carrément absent. Les nerfs à fleur de peau, Sally craque après son pénible accouchement : on lui diagnostique une sévère dépression postnatale.

Les affres de la maternité

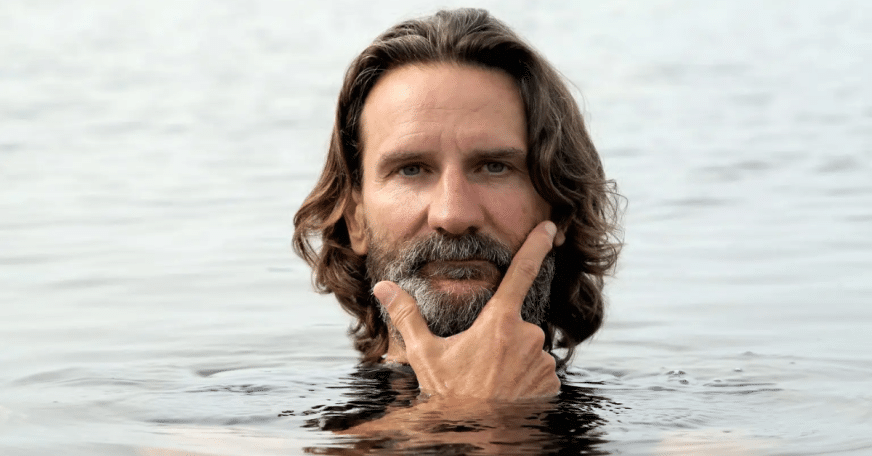

Ce n’est pas la première fois que l’écrivain, né à New York en 1955, traite de ce sujet. Dans son premier roman, L’Homme qui voulait vivre sa vie, il est aussi question de cette grave affection qui atteint de nombreuses femmes : « Il y a deux ans, j’ai dîné avec mon épouse, qui est fonctionnaire au sein du gouvernement britannique, chez un homme d’affaires. J’ai rencontré sa femme, qui m’a expliqué qu’après la naissance de son premier enfant, elle avait souffert d’une dépression postnatale. » L’histoire personnelle de cette inconnue qui, au départ, se qualifiait elle-même de « simple épouse d’un homme d’affaires », a provoqué le déclic à l’origine d’Une relation dangereuse. Comme quoi, sous le vernis d’une fausse banalité, un individu camoufle souvent un récit extraordinaire !

Comme toujours, chez Douglas Kennedy, le sentiment amoureux est au centre de l’intrigue. « Mes romans sont tous un peu kafkaïens, y compris À la poursuite du bonheur, une grande histoire d’amour à l’ombre du maccarthysme — une période très paranoïaque. Dans toutes mes histoires, on trouve deux ou trois thèmes récurrents. Par exemple, l’idée que la vie quotidienne est un vernis très fragile. Après avoir parlé avec la femme en question [ dans ses remerciements placés à la fin du livre, l’auteur la nomme simplement » Grace » ], j’ai songé au fait que la dépression se trouvait partout dans la vie contemporaine. En fait, tout le monde connaît deux ou trois personnes qui ont été affectées par cette maladie. Nous sommes donc plus ouverts pour en parler. L’idée que, à un moment donné, notre vie normale — mais qu’est-ce, vraiment, que la normalité ? —, devient comme une chambre noire, car c’est ainsi qu’est la dépression, me fascinait », explique l’auteur, qui, du reste, est une authentique star en France, où il triomphe avec chacun de ses livres, tous des best-sellers. « L’autre notion que je désirais développer dans Une relation dangereuse est que, dans notre société, pour une femme comme Sally et comme pour toutes mes copines qui approchent de la quarantaine, la question d’avoir ou bébé ou pas est capitale. C’est ce qui s’est passé pour Sally ; lorsqu’elle découvre qu’elle est enceinte, c’est maintenant ou jamais. Pour elle, un grand reporter, une femme perspicace, très indépendante et qui avait confiance en elle, la vie domestique représentait une guerre impitoyable, une prison. D’ailleurs, c’est peut-être le plus grand piège auquel nous faisons face ! », conclut Kennedy en riant de bon cœur.

Roulée dans la farine

En filigrane de la dépression postnatale de Sally, dont les paroles irréfléchies à propos de son poupon, Jack, lui ouvrent grandes les portes du service de psychiatrie — le personnel médical doute de ses capacités à être une bonne mère — , Une relation dangereuse évoque le culte de la maternité dans une société carburant à la performance. Paradoxe moderne : les statistiques prouvent qu’en Occident, en 2003, on lègue encore la part du lion aux hommes. « La pression sur les femmes est énorme. Dans tous les magazines, on trouve un fascisme maternel. On vous dit qu’on peut avoir une carrière et être mère, et qu’après la naissance d’un enfant, vous allez devenir une mère exceptionnelle, que vous ressentirez immédiatement un grand amour pour votre enfant. C’est faux ! Je me souviens de ma femme qui, au début, était ambiguë. Et elle avait raison ; notre vie a changé après la naissance de nos deux enfants », avoue le romancier, qui écrit à Londres, où il vit avec sa famille depuis 1988, à Paris, où il possède un appartement dans le 6e arrondissement, et à Banff, où il se réfugie chaque année dans une petite cabane dans les bois.

Traitée aux antidépresseurs, Sally réintègre enfin le foyer après un long séjour à l’hôpital et apprivoise son quotidien de maman à plein temps. Ça ne va pas trop mal jusqu’à un voyage express aux États-Unis. Partie épauler sa sœur dont l’ex-mari vient de mourir, elle trouve à son retour une maison vidée des effets de ses mari et fils. Sa vie s’écroule comme un château de cartes ; en compagnie de sa richissime maîtresse, Tony a manigancé le rapt du petit. Il en réclame la garde sous prétexte que sa récente épouse n’est plus saine d’esprit. Effondrée et démunie, Sally entreprend une bataille juridique de longue haleine. Au fil des mois, elle ne verra son bébé qu’une fois par semaine, mais cela suffira à réveiller en elle le sentiment maternel. Entre-temps, l’Américaine se sera acclimatée au pays de Galles : un boulot de correctrice, une voisine devenue confidente, un avoué timide mais férocement efficace et une avocate brillante révéleront le vrai visage de celui qu’elle croyait connaître… et aimer. Le thème de la culpabilité constituant sans contredit l’un des fils conducteurs du roman, le lecteur ne sera pas surpris d’apprendre que Kennedy a relu Madame Bovary, de Gustave Flaubert, avant d’entreprendre l’écriture d’Une relation dangereuse. Heureusement, l’épilogue est ici plus heureux.