L’histoire derrière l’écriture d’un roman – le roman du roman, si vous préférez – constitue à la fois le chatoyant leurre avec lequel les maisons d’édition appâtent les lecteurs et l’encrier dans lequel les journalistes puisent la matière nécessaire à graisser les presses. David Foenkinos repousse les frontières de cette logique avec Le mystère Henri Pick, pétillant roman d’amour déguisé en polar.

De 1926 à 2009, Vivian Maier mène la vie anonyme de ce qu’il convient d’appeler une femme ordinaire. Dans la salle de bain privée que mettent à sa disposition les Gensburg – elle prend soin de leurs trois fils –, la jeune nounou développe les négatifs des nombreuses photos qu’elle cueille au quotidien avec son appareil, dans les rues de Chicago. Il faudra qu’un agent immobilier achète à l’encan, peu avant sa mort, les cartons saisis par l’entrepôt où elle stockait son imposante production pour que son précieux travail jusque-là strictement intime jouisse enfin de la lumière de la reconnaissance, attisant par le fait même les fantasmes d’esthètes prompts à rêver l’existence d’autres grandes œuvres confinées à l’ombre. Combien de génies, par choix ou par malchance, ont quitté ce monde sans être reconnus comme tels?

Dans la petite bourgade de Crozon en Bretagne, la bibliothèque des refusés accueille les manuscrits sur lesquels aucune maison d’édition n’a daigné estampiller son nom. C’est du moins ce qu’imagine David Foenkinos dans Le mystère Henri Pick, calquant sa bibliothèque à lui sur l’authentique Brautigan Library, aujourd’hui logé à Vancouver. Un fidèle et fervent lecteur de Richard Brautigan, écrivain américain qui avait fabulé pareil refuge pour rejetés en tous genres dans son merveilleux roman L’avortement, transportait du côté de la réalité, dans les années 90, ce lieu unique en son genre.

Au cœur de ces rayons poussiéreux jonchés de manuscrits coiffés de titres barbants ou saugrenus (La masturbation et les sushis), Delphine Despero, éditrice novice au pif imparable, et son copain Frédéric Koskas, jeune auteur au succès douloureusement confidentiel, déterrent un joyau brut, Les dernières heures d’une histoire d’amour.

« C’est magnifique. Ça parle d’une passion qui doit se terminer. Pour diverses raisons, le couple ne peut plus continuer à s’aimer. Le livre raconte leurs derniers moments. Mais la force inouïe de ce roman, c’est que l’auteur relate en parallèle l’agonie de Pouchkine », s’enthousiasme Delphine. Il faut publier! Le problème? Le regretté Henri Pick, auteur du précieux chef-d’œuvre inconnu, n’a jamais, de l’aveu de sa veuve, même été surpris à rédiger un mot doux.

« Il y a dans notre société depuis longtemps un véritable goût pour le roman du roman », explique au bout du fil David Foenkinos, qui revient ici au ton à la fois guilleret et doucement ironique de ses précédents livres, après avoir raconté la funeste et courte existence de la peintre allemande Charlotte Salomon dans Charlotte (Gallimard, 2014). « J’ai beaucoup, beaucoup pensé à la photographe Vivian Maier en écrivant ce roman, je trouvais ça fascinant qu’elle soit aujourd’hui aussi célèbre pour son histoire que pour ses photos. Mais c’est aussi ce roman un éloge de l’ombre, de ces écrivains qui, comme Gary ou Salinger, ont joué avec leur personnalité publique, l’ont façonnée, parce qu’ils connaissaient très bien la très, très grande puissance du roman du roman. »

Mais à force de ne parler de ce qui entoure les romans et jamais de ce qui se trouve à l’intérieur de leur couverture, ne soumettons-nous pas tristement la littérature à la dictature de l’anecdote, du pathos et du clinquant?

« Disons qu’avant, c’était plutôt 50/50 », estime l’auteur de La délicatesse. « On pouvait avoir une belle histoire autour du roman comme Le conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, cette mère qui est parvenue à faire publier son fils qui s’était suicidé par dépit. Mais la vie de ce roman ne pourrait pas reposer strictement là-dessus; c’est un grand livre. Peut-être qu’à notre époque, le pourcentage se modifie un petit peu. Un exemple assez marquant ces derniers temps, c’est City on Fire [de Garth Risk Hallberg]. Quand ce roman est sorti en France, toute la presse n’a parlé que du 2 millions de dollars consentis à son auteur. Cet argument parasitait tout le contenu du livre. Je me disais à ce moment-là que ça aurait été un coup marketing merveilleux de l’agent, s’il avait dit à la maison d’édition : “Au lieu de l’acheter 500 000$, ce livre, vous devriez l’acheter 2 millions, ce sera plus rentable pour vous.”»

Publier, mais demeurer anonyme

Avec ses clins d’œil goguenards à de nombreuses figures du monde littéraire parisien, et ses incursions dans les arcanes de maisons d’édition ne reculant devant aucune fourberie pour faire tintinnabuler le tiroir-caisse, Le mystère Henri Pick dresse un tableau tout à la fois désolant et amusé d’un milieu du livre tentant de s’arrimer aux codes de l’époque. Qui était ce mystérieux écrivain de province? se demandera toute une France complètement obnubilée par cette jolie histoire de manuscrit rescapé de l’oubli, du cousu main pour les médias people.

David Foenkinos y évoque dans cette même foulée le sort ingrat de bien des auteurs, que personne ne lira. « On croit que le Graal est la publication. Tant de personnes écrivent avec ce rêve d’y parvenir un jour, mais il y a pire violence que la douleur de ne pas être publié : l’être dans l’anonymat le plus complet », remarque son narrateur au sujet du personnage de Frédéric, dont le premier roman, La baignoire, ne générera qu’un retentissant silence radio.

Foenkinos a-t-il déjà été ce jeune auteur errant dans les librairies à la recherche d’un exemplaire de son roman? « J’ai connu pendant dix ans des succès relatifs, se souvient-il. Mon premier roman a été vendu à 3000 exemplaires. Ce n’est pas 200, mais ça restait quand même très difficile de vivre de ce que j’aimais. La différence avec Frédéric, c’est que je n’ai jamais éprouvé de l’amertume, je n’ai jamais pensé que j’aurais davantage de succès que ça. Je me souviens par exemple d’avoir fait un débat en 2005 ou 2006 dans une FNAC et il n’y avait qu’une seule personne dans la salle, une femme qui avait oublié ses clés et qui devait traîner dans la FNAC jusqu’au retour de son mari. Ça peut être une grande humiliation de publier dans cette indifférence, mais ça dépend de ce à quoi on s’attend. Il faut écrire par nécessité, sans être tributaire d’une destination. Être lu par une seule personne, c’est déjà de toute façon être lu par tout un monde. »

Et c’est avec cet espoir au cœur, celui d’être un jour au moins lu par une personne, que les refusés continuent d’aller déposer leur manuscrit à la Brautigan Library.

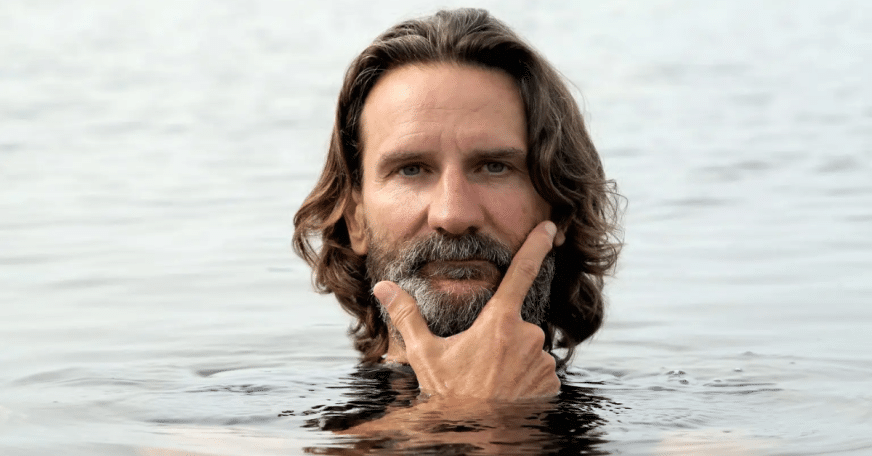

Photo : © Catherine Hélie, Gallimard