Il y a vingt ans, j’ai eu le privilège de travailler parmi les livres, les rencontres et les idées, à une époque où cela valait encore quelque chose, même si cela ne payait que le salaire minimum. Mes copines avaient beau me narguer avec leurs gros pourboires de chez Saint-Hubert, personne ne m’aurait fait troquer une boîte de nouveautés contre un plateau de quart-cuisse-salade-de-choux. C’est ce qu’on appelle « vivre au petit bonheur ». Le mien était immense.

Je travaillais depuis un an pour Ghislain Chouinard, mon « libraire d’enfance », qui m’avait jadis fait quitter la collection Castor poche en me défrichant l’itinéraire habituel du futur lecteur inassouvi, de Jules Verne à Edgar Alan Poe, de Salinger à Romain Gary, de Connelly à Perez-Reverte. Le jour où je lui ai rendu visite pour jaser de Kafka, il m’a offert de travailler pour lui. J’avais 18 ans, commençais tout juste mes études en lettres. Ghislain a mis un an à m’apprendre que la tâche du libraire n’était pas de lire durant les heures de boulot. Je venais à peine d’assimiler ce dur concept quand l’employée que je remplaçais est rentrée de son congé de maternité. En librairie, l’éternité est courte. L’odeur du poulet BBQ revenait me hanter.

Mais Ghislain était du genre à se sentir responsable des enfants qu’il n’avait pas eus. « T’en fais pas, m’a-t-il dit, je vais appeler Claire Taillon. »

Bien que reconnaissante, je n’étais pas certaine que l’idée soit bonne. Claire, avec ses 4 pieds 10, c’était la terreur de mon enfance – avec Madame Vaugeois, la mère de Marie-Hélène. Ces deux femmes avaient le don de vous arrêter un enfant de courir, de vous l’asseoir avec un Gaston Lagaffe, avec juste ce qu’il faut d’autorité pour qu’il n’ose plus se lever avant d’avoir lu la série complète.

La semaine suivante, celle qui m’attendait à la porte de chez Pantoute – « Tu es en retard. » – n’avait pas changé. De nous deux, j’étais la seule qui avait grandi. Et elle me signalait en rigolant que si je m’avisais un jour de porter des talons, elle le prendrait comme une insulte personnelle. Une brève présentation aux autres libraires, et Claire m’entraînait dans son monde, à sillonner les rayonnages, les tables de nouveautés, à m’expliquer la disposition des livres le long des colonnes, sur les présentoirs de plexis, le long de la mezzanine, dans les casiers de bandes-dessinées. Puis, revenant à l’avant de la librairie, non loin des guides touristiques et des lexiques de parlure québécoise, elle m’a expliqué : « Si jamais un touriste te demande si nous avons des livres en anglais, tu lui réponds ‘’A little bit’’ et tu lui montres le petit cube qui est là. » Son bilinguisme venait de Nicolet.

*

Les journées, les semaines suivantes se sont passé le nez collé au mur, à vérifier l’ordre alphabétique des rayons. Cette position punitive, d’un ennui mortel, était le solfège du libraire. Claire était formelle : « Comment veux-tu conseiller les clients si tu ne connais pas le fonds du magasin? » Encore aujourd’hui, quand j’entends aux nouvelles qu’un rapport ministériel vient de « se faire tabletter », je repense immanquablement à cette époque. Me revient l’image d’une fille vissée à ses rayonnages, la tête inclinée sur l’épaule et les doigts pianotant au dos des livres, qui attend, au purgatoire de l’ordre alphabétique, d’avoir assez réussi de gammes pour obtenir le privilège de jouer des concertos.

Des semaines, des étés entiers : décaler tous les bouquins depuis Zola pour faire de la place au dernier Paul Auster. Enlever les livres, passer le torchon, replacer les livres, éternuer un bon coup, enlever d’autres livres… Et puis soudain, la voix de Claire, deux étages plus bas : « Sur une librairie de plancher, y’a toujours quelque chose à faire. Attends pas qu’on te donne du travail. Trouve-le toi-même. » Deux heures plus tard, elle m’arrêtait : « J’ai dit de prendre un peu d’initiatives, pas de revirer le magasin à l’envers! »

*

Le bureau de Claire était à l’arrière-boutique. Une large fenêtre ne nous permettait de voir qu’une tache obscure, percée de l’œil lumineux de sa lampe, sous laquelle se réglaient les offices, les commandes, les mises en place, les factures… Elle avait le pied léger – le contraire eut été monstrueux pour une femme de sa taille – si léger qu’on ne l’entendait jamais venir. Elle nous faisait mourir de frayeur en apparaissant, au détour de la caisse, pour récupérer les commandes des clients. Et son stylo de pointer deux trous à combler dans la vitrine, une pile de nouveautés à remonter, un tourniquet à réassortir… « Et si jamais il te manque de l’ouvrage, il te restera toujours du ménage. »

Elle regagnait son antre, non sans avoir réaligné de ses petites mains deux ou trois piles de romans. Parfois, elle arrivait à parler de science-fiction avec un client. Alors là, elle perdait vingt ans d’un coup. Il fallait la voir se détendre à jaser du cycle de « Fondation » comme s’il s’agissait de partager un vieux scotch, d’en comparer les arômes. Puis, elle remontait en un soupir.

*

À cinq heures, le téléphone sonnait. Denis Lebrun, le grand patron, demandait d’une voix un peu fatiguée à parler à Claire. Elle lui disait qu’elle en avait pour une heure de travail avant de pouvoir rentrer chez eux. Comme convenu, il arrivait à six heures. Elle quittait à sept.

Ce temps d’attente de Denis à la librairie n’en était pas vraiment un. Du comptoir, j’étais aux premières loges d’un phénomène fascinant. C’était avant Internet, Facebook et Twitter, à cette époque préhistorique où le réseau social avait encore besoin, pour se développer, d’êtres en chair et en os, de lieux de rencontres, d’accolades, de poignées de mains, de voix, de papier, de bières. De contenu. Pour dire si ça remonte à loin : Denis portait encore un veston et une cravate. Outre la Librairie Pantoute, il dirigeait le Salon du livre de Québec, dont l’ampleur et le rayonnement étaient tels qu’ils faisaient de l’ombre à Montréal. Une foire des sciences humaines se profilait à l’horizon, comme mille et un autres projets. Car Denis Lebrun faisait partie de ces êtres dangereux et épuisants devant lesquels les idéalistes faisaient bien de tenir leur langue s’ils ne voulaient pas se retrouver impliqués dans des projets baroques, aux proportions démesurées. Le mode conditionnel n’existait pas pour lui. « On va le faire. » devenait vite « On l’a fait. » Et les bras grands ouverts, il impliquait tous ceux qu’il connaissait. Après Henri Tranquille, on avait droit à Denis Pas Reposant.

À peine entré chez Pantoute, Denis s’arrêtait, stoppé net dans son élan par la table de polars. Il n’avait pas le temps d’en feuilleter un que le poète Guy Cloutier passait la porte pour commenter les sujets du jour. Jean Pettigrew débarquait des éditions Alire, Alain Lessard du magazine Nuit blanche, et ça se mettait à discuter comme au commencement du monde. Si Gilles Pellerin avait le malheur de passer par là, alors là, on en avait pour la soirée. Il arrivait que des clients se joignent à eux, par un discret « Si vous me permettez… » qui ne tardait pas à ouvrir une autre boîte de Pandore. Et quand Stanley Péan finissait par se pointer le nez, Denis se tournait vers moi : « Tu diras à Claire de nous rejoindre Chez Chantauteuil ».

Cette année-là, en 94, la querelle entre Jacques Pelletier et Jean Larose était sur toutes les lèvres, leurs livres[1] confrontaient les visions de l’UQAM et de l’UdeM sur la culture et l’avenir du Québec. Hélène Jutras déclenchait un séisme en déclarant : Le Québec me tue. À la veille d’un second Référendum, un pays était à faire, il fallait savoir comment le penser, et ça discutait ferme, chez Pantoute, les esprits s’échauffaient, plus ou moins sérieusement. Attelée à mon damné ordre alphabétique, j’espérais me fondre aux rayonnages pour ne rien perdre des conversations. C’était la première fois que je voyais la pensée gicler des livres.

Les poings dans les poches, Denis écoutait les autres, hochait la tête, faisait la moue, le regard fixe, comme en pleine lecture. Et si d’aventure les voix de ses compagnons parvenaient à tendre un fil assez solide et original, je l’entendais alors prononcer ces mots incroyables : « Il y a un livre à faire avec ça. »

C’est ainsi, j’imagine, que Le Libraire est né. Puis les LIQ. Dans ces instants vertigineux où Denis, frappé par l’évidence d’une bonne idée, tassait du revers de la main le mode conditionnel. « On va faire. » « On a fait. »

*

J’ai passé cinq ans de ma vie chez Pantoute. Avec les années, le temps se comprime, tout tient en une ligne, aussi mince que celle d’un code à barres : boîtes d’office, listes de retour, clients du samedi ou du vendredi soir, salons du livre, causeries, lancements… Cinq ans, cela pèse peu dans une vie – sauf quand on y a consacré sa jeunesse, et celle-ci revient rarement sans son parfum d’éternité.

Mes premières années d’adulte ont éclos dans le plus bel environnement qui soit : chez Pantoute. Ma maison, bruyante et animée, où tout passait et s’enracinait à la fois, grâce à des libraires aux passions désuètes ou d’avant-garde, race de monde étrange, fragile, inutile et essentielle.

Je ne serais pas qui je suis sans Claire et Denis. Je ne travaillerais pas en médiation littéraire si je n’avais côtoyé l’engagement, joyeux, obstiné, qui les a consacrés, pendant plus de quatre décennies, aux livres, aux rencontres, aux crépitements de la pensée libre. Sans Denis et Claire, sans les libraires qu’ils ont semés sur ma route, je ne trouverais pas tant de sens à écrire des livres. Et maintenant que, Pantoute entre bonnes mains, ils s’en vont lire près du fleuve, j’ai envie de leur rappeler les paroles de Claire Taillon elle-même : « On ne cesse jamais d’être libraire, quand on l’a été une fois. »

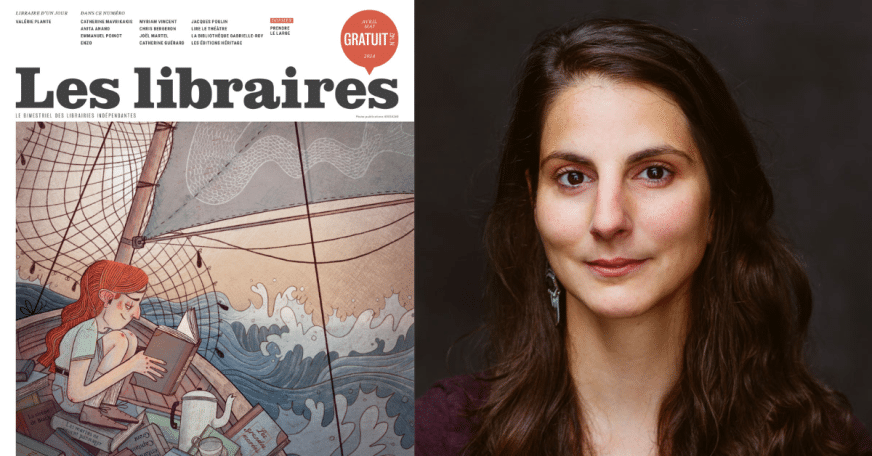

Marie-Ève Sévigny

8 juin 2014

[1] Pelletier, Les habits neufs de la droite culturelle ; Larose, La souveraineté rampante, 1994.

Autre article en lien: Denis Lebrun et Claire Taillon: membres honoraires de l’ALQ.