À la maison depuis toujours, il n’y avait que deux livres. D’abord, le plus utile, le Larousse médical « qui sait mieux que le docteur ce qu’on a, quand on est malade » et d’ailleurs, rien qu’en le lisant, on était sûr d’avoir toutes les maladies ! Et puis, il y avait La vie des Saints, que mes copains appelaient La vie des Seins quand ils voulaient me l’emprunter, parce qu’à la page de Sainte-Blandine on voyait une jeune fille, la robe déchirée, avec un sein à l’air. Il y en avait plusieurs qui étaient amoureux de Sainte-Blandine et ils me payaient en carambars pour retenir le livre à l’avance.

La vie des Saints resta longtemps le livre le plus pratique à la maison. Comme il était très large et très épais, maman pouvait le mettre sous nos fesses, à nous les enfants, pour qu’on arrive à la hauteur de la table pendant les repas où il y avait des invités. Ça faisait plus chic.

Moi, je lisais Tarzan. Tarzan, d’accord, c’était pas un livre. « C’est des conneries » pour papa. « De l’argent jeté par les fenêtres » pour maman. Pour moi, Tarzan, c’était avant tout Tarzan. J’avais même pas besoin de lire les bulles, j’étais carrément dedans. Quand Tarzan prenait une liane d’une main et Jane de l’autre, vous le croyiez pas, mais c’était moi qui m’envolais dans la jungle. Même que des fois, dans l’immeuble, ils croyaient que c’était le voisin du huitième qui gueulait parce qu’il avait bu. Dans notre quartier pourri, Tarzan c’était de l’oxygène en images, la savane qui venait pousser sous l’escalier, des baobabs qui tapissaient les murs de la cave, des panthères qui se glissaient dans les coins sombres.

Des Tarzan, j’en avais un paquet. Je les piquais, je les échangeais, je vivais avec. Je me vendais pour eux. Ouais, je faisais des courses, je travaillais pour les autres, je louais mon corps, quoi. Je n’étais pas salarié comme mon père qui était manœuvre. J’étais spécialisé dans les courses rapides et urgentes. J’avais pas de patins à roulettes, mais un vélo super. Je l’avais créé de toutes pièces avec trois bécanes et demie récupérées chez le marchand de cycles. J’avais mis six mois. En six mois, le patron, il n’avait pas lâché du regard plus de trois fois son stand et chaque fois je lui avais chouravé un cycle. L’autre moitié, c’est Bébert qui l’avait piquée pour moi : un double pédalier avec changement des vitesses au guidon, une nouveauté qui venait d’Italie. Au marchand de cycles, j’avais mis chaque fois un Tarzan dans sa boîte, pour la justice. Chaque fois, mes Tarzan, je les avais retrouvés dans sa poubelle. C’était pas un homme chouette, ce type : il n’avait aucune reconnaissance.

Tarzan, il était bon avec les bons et même avec les mauvais, il était encore bon. Il leur laissait une chance de changer, de comprendre. Et les animaux, ils sentaient qu’ils étaient aimés par lui. Moi, j’étais un peu comme Tarzan. J’aimais pas les zoos mais j’aurais aimé avoir un pétard de cow-boy. En attendant, je m’entraînais à lancer le poignard. Un vrai poignard avec un manche tout en cuir, équilibré comme la poitrine de Mme Martinez. Mme Martinez, elle était célèbre dans le quartier. Elle avait un popotin énorme, « un cul qui n’est pas en carton-pâte », précisait avec malice M. Rossignol, le voisin d’au-dessus, qui lorgnait toujours d’en bas vers le haut, quand elle montait les escaliers. Mme Martinez, c’était sa poitrine très avancée qui équilibrait son derrière, comme pour mon poignard, sauf qu’à lui, c’est la lame qui équilibrait la poignée.

En 1947, pendant les vacances de Pâques, j’avais battu mon record. J’avais lancé mon poignard à cinq mètres, il s’était planté pile dans la porte des Claveric. Les Claveric, c’étaient les « chiatiques » du quartier. Ils étaient contre tout. Contre les gosses, ils en avaient pas. Contre les voitures, ils en avaient une. Contre le temps qu’il faisait. Contre le gouvernement. Contre la municipalité. Contre la Garonne quand elle se fâchait et qu’elle inondait le quartier, quand elle baissait et qu’il y avait trop d’herbes dedans. Ces Claveric, c’étaient des contre-universels. Alors moi, je m’entraînais au lancer du poignard contre leur porte. Et quand c’était mon petit frère Loulou qui tenait la cible, ça pouvait être n’importe quoi : une feuille de cahier, un papier d’emballage, un rond de bière, je vous assure qu’il avait une vraie pétoche, mais il tenait bon. Comme il avait peur que je l’emmène plus avec moi sur mon vélo, il bronchait pas.

Une fois, une fois seulement, je lui avais planté la main sur la porte de la cave. À cause d’un reflet du soleil qui avait fait des siennes sans prévenir. Aussi sec, j’avais récupéré mon poignard. Il gueulait, le malheureux, quand j’ai tiré d’un coup. J’avais essuyé la lame pour qu’elle rouille pas puis j’ai crié à Loulou qui commençait à tourner de l’œil :

– Tu diras rien à maman, sinon c’est fini entre nous, on n’est plus ni copain, ni frère, ni sœur.

En remontant de la cave, le mensonge était venu instantanément :

– Maman, maman, Loulou, il est tombé sur un morceau de verre cassé…

À cet âge, j’étais un inventeur de mensonges assez recherché. Tous les copains en classe, quand ils avaient fait une bêtise, ils venaient me voir pour m’acheter un bon mensonge. Moi, j’étais réglo avec eux, j’échangeais mes mensonges contre des billes; des calots, des vraies billes en verre. Suivant la grosseur et l’importance du mensonge, entre trois et dix calots.

Ma technique du mensonge, très simple. Une explication imparable, invérifiable, impossible à contredire, doublée d’une mini-catastrophe qui aurait pu faire tourner la situation encore pire. De façon à accrocher l’inquiétude des parents. Quand tu as réveillé l’inquiétude d’une mère, t’es paré, c’est gagné. Parce que les mères, elles sont toujours en avance d’une inquiétude. Et ça, c’est toujours bon à prendre.

L’inquiétude maternelle, c’est un sauf-conduit pour faire un peu plus de bêtises que prévu. Un bon mensonge ça fait gagner du temps et ça évite des tas d’embrouilles. Moi, j’avais une règle : si le mensonge ne marchait pas, je remboursais les calots. J’ai remboursé qu’une fois en fait. Mon mensonge s’est révélé être une vraie vérité. Une cata pour un mensonge. J’avais dis à Claude, qui voulait pas montrer son carnet scolaire à ses parents à cause des notes lamentables :

– Tu dis au maître que tes parents, ils peuvent pas signer parce qu’ils sont partis enterrer la grand-mère.

Et cette fois-là, la grand-mère de Claude était devenue morte pour de vrai. Alors le mensonge ne servait plus à rien. J’ai redonné ses calots à ce taré qui faisait mentir mes propres mensonges, mais il a pas vu qu’un avait un défaut, qu’il n’était pas tout à fait rond, il roulait de côté. On peut jamais gagner avec un calot tordu.

Un jour, maman, qui faisait des ménages chez les Piroux, des bijoutiers en or, était revenue chargée comme une remorque. Mme Piroux donnait tous ses vieux vêtements à maman, elle avait pris sa voix gentille mais quand même dure pour lui dire :

– Tenez, Marie-Louise, peut-être que ça intéressera vos enfants…

Et maman était arrivée avec Michel Zévaco dans son cabas. Huit volumes, les Pardaillan ! Ça, c’étaient des vrais livres! Il y en avait deux qui n’étaient même pas coupés, mais ils avaient une bonne odeur. Tarzan, que j’aimais bien pourtant, il n’a pas fait le poids. Quand j’ai commencé les Pardaillan, l’histoire du père d’abord puis du fils, j’ai craqué de partout, j’ai débordé. Je me suis rempli de l’histoire jusqu’au ras des yeux. Toute ma tête a été emportée, pleine d’aventures et de fièvre. En plus, je changeais de corps à volonté. Dans la rue, les gens ils croyaient voir un mouflet qui allait à l’école ou qui dévalait pour faire des courses, ils savaient pas que j’étais un cheval, une épée, un poignard, un prince, un maître d’escrime qui savait tous les coups, toutes les bottes, les parades, les ruses, contre un, contre trois et même une fois contre sept. J’ai jamais été au-delà parce que je craignais après de mélanger les salauds et les pas salauds. J’étais invincible, car je savais à l’avance le coup, la pointe ou le revers que l’autre allait me donner.

Les Pardaillan, c’était de la lecture qui faisait rêver, mais aussi vibrer et respirer plus grand que sa taille. J’ai beaucoup grandi cette année-là. À chaque page, il y avait du sentiment, de l’amour, de la haine, de la colère, du rire, de la tendresse, de la violence et surtout plein de nostalgie. Avec les Pardaillan, je suis devenu premier en français. C’est comme ça aussi que j’ai commencé à être le garçon le plus populaire des trois classes du cours supérieur. À partir de ce moment-là, je n’ai jamais été puni et pourtant j’étais toujours un cancre. Comme déclarait le Directeur qui me voyait régulièrement dans son bureau :

– Un cancre et en plus un emmerdeur, qui n’arrête pas de créer du désordre.

Moi, j’emmerdais personne. C’étaient les autres élèves qui faisaient le cirque. Quand j’étais interrogé, il fallait me lever pour répondre. Mais à la moindre question dans ma direction, Jeannot, Marcel ou Pierrot s’arrangeaient à tour de rôle pour se lever aussi sec et se précipiter à dire : « Moi, monsieur, je sais! C’est Godefroy de Bouillon » ou « C’est de l’imparfait ! » ou encore « Les sources de la Loire, les préfectures et les chefs-lieux de la France… ». Il y avait aussi Juste, qui savait encore moins que moi mais qui faisait rire toute la classe en annonçant :

– Moi, monsieur, je veux bien répondre, mais je ne sais pas.

Le maître, il l’aimait bien, Juste, parce que quand il courait comme un canard, ça faisait floc, floc dans sa tête. Il savait à peine lire et son père, le bouffon, qui lui rabâchait tous les soirs :

– C’est en lisant qu’on devient forgeron.

Et sa mère ajoutait :

– Et c’est en forgeant qu’on devient liseron.

Là, on était censés rire, mais on ne bougeait pas d’un poil. Juste, il souffrait pas d’être un peu demeuré, mais il voulait pas passer pour un idiot. Moi, je peux vous l’affirmer maintenant : c’est en lisant qu’on devient forgeron, forgeron de sa propre liberté !

Il faut que je vous réponde, à vous qui m’interrogez aujourd’hui, quand je suis déjà au bout de ma vie, sur ce que m’a apporté la lecture. Elle m’a apporté le courage de ne pas désespérer. Le monde dans lequel je vivais, c’était pas rose, c’était un milieu où on voyait l’avenir dans un rétroviseur cassé. On sortait de la guerre. On attendait toujours d’être libérés. De la pauvreté, de l’ignorance, de l’injustice, des mauvaises odeurs, des inondations capricieuses, du boucher qui ne vendait que des mauvais morceaux. On attendait d’être libérés de la vie, en pensant que plus tard, au ciel peut-être ou ailleurs, ce serait mieux.

Aujourd’hui, je lis un peu moins parce que je regarde trop la télévision et que je m’occupe de mon jardin. Mais des fois sans crier gare, crac boum, je prends un livre et je ne vois plus personne. Je suis parti. Je me balade en Californie avec Blaise Cendrars, au Canada avec Antonine Maillet, en Amérique avec John Steinbeck, au Brésil avec Jorge Amado, en Afrique du Sud avec André Brink, en Grèce avec Nikos Kazantzakis, en Afrique avec Amadou Kourouma, en Russie avec Boris Pasternak. Je voyage partout.

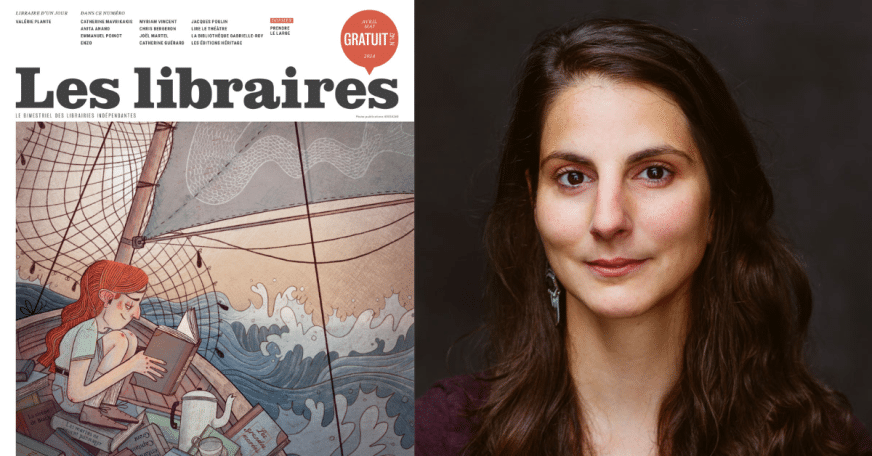

Je pars, je vous dis. Car ouvrir un livre, c’est d’un même geste hisser la voile, larguer les amarres de l’instant pour agrandir l’espace et le temps. C’est rompre les chaînes de l’habitude, de la soumission, de la démission.

Je me fais vieux, mes yeux sont fatigués, ils se sont usés à caresser des pages et des pages. Mais je suis toujours abonné à la bibliothèque municipale et j’avale trois bouquins par mois. Des gros de sept cents pages. Tout dernièrement, une dame d’un comité où ils veulent s’occuper des jeunes m’a demandé si je voulais bien donner un peu de mon temps pour accompagner des enfants à la sortie de l’école, leur faire découvrir la lecture et peut-être les amener à aimer les livres.

Moi, je veux bien. J’ai envie de leur parler des Pardaillan. Michel Zévaco, il tient le coup, il n’a pas vieilli comme moi. À l’épée, je connais personne qui puisse le battre, sauf une fois la Fausta qui est une femme déguisée en homme. Alors là, Zévaco, il n’a pas pu, il a baissé la garde et c’est lui qui a été foutu. Il est tombé dans les bras de la Fausta, tout ramolli. Ce fut l’amour de sa vie.

Mais je vais pas tout vous raconter comme ça, il faut que je m’installe et que je mette mes lunettes.

La lecture, c’est une affaire sérieuse.