Les éditions québécoises Triptyque existent depuis 40 ans. Il y a deux ans à peine, les éditions Nota bene rachetaient la maison et Jean-Michel Théroux devenait directeur littéraire après que Robert Giroux, en poste depuis 1980, lui a transmis le flambeau. Entre l’ancienne et la nouvelle garde, une histoire d’amour des mots qui se poursuit.

Jean-Michel Théroux, parlez-nous de la petite histoire de la création des éditions Triptyque.

Triptyque pour trois fondateurs, tout simplement; voilà l’occasion de dissiper le mystère du nom… C’était 1977, Pierre DesRuisseaux, Guy Melançon et Raymond Martin aimaient la poésie et la culture populaire, ils cumulaient des talents épatants de typographie, d’imprimerie, d’illustration et bien sûr, d’écriture poétique. Ils se sont lancés dans l’édition. Leurs premiers livres sont des objets d’artisanat, comme ceux que de petites maisons formidables se sont remises à produire ces dernières années (La Passe, Possibles éditions, Aura). Les premiers temps, la distinction entre Triptyque et Moebius n’était pas claire, les deux noms figuraient sur les livres et la revue paraissait de façon irrégulière. C’est l’arrivée de Robert Giroux à la direction de la maison, en 1980, qui a amené la maison vers la forme qu’elle allait assumer pour trente-cinq ans – les formes, puisque la maison Triptyque et la revue Moebius sont devenues des entités distinctes (encore plus sans doute avec le comité de rédaction tournant à huit membres mis en place depuis deux ans chez Moebius). Après 1980, donc, les passions de Robert Giroux sont devenues celles de la maison : la poésie toujours, du roman, mais aussi la chanson et la musique, domaines que ce prof de littérature de Sherbrooke a contribué à définir comme objet pour la pensée de l’essai et de la recherche littéraire, au Québec.

Pouvez-vous nous pointer quelques moments charnières des quarante années de Triptyque?

J’ai d’abord envie de répondre comme lecteur! Drag de Marie-Christine Arbour, Vu d’ici de Mathieu Arsenault, Leslie Muller ou le principe d’incertitude de Lynn Diamond, l’essai L’événement et l’inconscient de Jean Imbault, tous les recueils de poèmes de Diane-Ischa Ross, des livres du catalogue Triptyque obstinés et fous qui me plaisent et me mettent au défi, dont je suis touché de porter la flamme.

Le tout premier titre des éditions Triptyque fut Magie et sorcellerie populaires au Québec, n’est-ce pas formidable? Un titre à succès, tiré à rien de moins que 3000 exemplaires! J’aime penser que ce livre nous hante, que nous publions des livres ensorcelés, après tout Chloé Savoie-Bernard est un peu sorcière, et Martyne Rondeau avec qui je prépare un nouveau livre, à paraître cet hiver, l’est tout à fait.

Une des années importantes de la maison a sans doute été 1995, avec le déménagement rue Marie-Anne Est, sur le plateau Mont-Royal, où se situe désormais le Groupe Nota bene. Le grand local avec son entrepôt à la cave a dû en entendre, en vingt-deux bientôt vingt-trois ans, des discussions littéraires, des avis sur la couleur des couvertures, des potins du milieu littéraire, des soupirs devant le silence médiatique autour de livres préparés avec amour, des exclamations joyeuses à l’ouverture des caisses de livres neufs, fraîchement débarqués de chez l’imprimeur…

Les prix s’accumulent, en 40 ans : je retiens le prix Émile-Nelligan et le Gouverneur général en poésie pour les deux recueils de Maude Smith-Gagnon, le Grand prix du livre de Montréal pour Anne Élaine Cliche en 1992, plusieurs prix de la Société des écrivains canadiens, de très nombreux Grand Prix littéraires de la ville de Sherbrooke, une cascade de prix pour le grand Joël Des Rosiers. Plusieurs traductions au Canada anglais (les poèmes de Robert Giroux lui-même viennent d’y paraître, réunis), des best-sellers aussi. C’est tout à l’honneur de Triptyque d’avoir publié, malgré ces reconnaissances populaires et institutionnelles, l’un des brûlots les plus discutés des années 1990, incendiaire lecture de la culture des prix littéraires au Québec : À tout prix de Robert Yergeau.

Une autre constante de l’histoire de Triptyque, c’est son ouverture à ce qui s’appelait alors l’interculturel, une pensée panaméricaine qui veut se faire rencontrer les héritages culturels et linguistiques à travers traductions, coéditions. Enfin, il faut mentionner une certaine prudence devant les « écoles » esthétiques, Robert Giroux et ses collègues sont demeurés plutôt allergiques à l’hermétisme.

Vous faites partie de la « nouvelle mouture » de Triptyque après que la maison ait été vendue au groupe Nota bene en 2015 et que Robert Giroux vous ait cédé les rênes. Comment se sont faites la passation et la constitution de l’équipe actuelle?

Robert Giroux et Guy Champagne de Nota bene se connaissent de longue date, ce sont deux mélomanes et deux grands lecteurs qui ont suivi avec attention les publications l’un de l’autre autour de la musique et de la chanson. L’inclusion de Triptyque au sein du Groupe a semblé couler de source. La maison Nota bene, officiellement fondée en 1998, mais héritière des dix ans de Nuit blanche éditeur (datant, elle, de 1988) était déjà devenue un Groupe avant l’arrivée de Triptyque. La fondation du Lézard amoureux en 2005, une maison de poésie, et l’acquisition de Varia en 2008 avaient déjà constitué une sorte de maison-rhizome. Il ne faut pas s’imaginer un consortium derrière ce nom imposant de « Groupe », l’équipe est très petite, c’est une communauté de directrices et de directeurs littéraires qui partagent une chaîne de production. C’est riche comme organisation parce que des gens avec des expériences très différentes s’y côtoient, provenant de toutes sortes de milieux.

Il faut dire qu’à l’heure de la grande aventure Triptyque, Guy Champagne était plongé dans l’entreprise délicate de la transmission depuis un moment, chez Nota bene. Étienne Beaulieu, Nicolas Lévesque et Marie-Julie Flagothier apprenaient auprès de lui comment tenir une maison d’édition en plus de diriger des collections, de faire vivre une certaine communauté de pensée – une communauté de solitaires, comme l’écrit bellement Pascal Quignard, désignant ainsi la solitude peuplée de la lecture et de l’écriture.

L’arrivée de Triptyque au sein du Groupe lui a permis de déménager dans les locaux rue Marie-Anne Est, et d’ajouter une corde manquante à son arc : le roman. Triptyque ne publie plus d’essais, ils ont tous été redirigés avec succès chez Nota bene et chez Varia. Triptyque est devenu une maison de fiction : roman, nouvelles et création littéraire hybride. Quant à la poésie, nous avons décidé de garder les identités distinctes de Triptyque-poésie et du Lézard amoureux plutôt que d’opérer une fusion. Karianne Trudeau Beaunoyer est la directrice littéraire de Triptyque-poésie. Depuis l’arrivée de Pierre-Luc Landry chez Triptyque (j’expliquerai l’histoire de sa venue récente dans ma réponse à votre question sur les manuscrits que nous choisissons de publier), nous sommes donc redevenus… un triptyque!

Quant au catalogue de la longue histoire de Triptyque, Karianne, Pierre-Luc et moi en sommes encore à l’explorer. Certains titres sont reparus ou à reparaître chez Alias, la maison au sein du Groupe qui s’occupe des rééditions en format poche. Si vous suivez la page Facebook de Triptyque, nous avons mis en place les jeudis nostalgie où Marie-Julie Flagothier, notre formidable directrice des communications, célèbre aux deux semaines un livre de l’histoire quadragénaire de Triptyque. Robert Giroux avait des plumes favorites au sein de son propre catalogue, qu’il est donc très content de nous voir continuer d’accompagner, mais je ne lui ferai pas le coup de parler à sa place… sinon pour dire qu’il admirait l’œuvre exceptionnel du poète Joël Des Rosiers (récipiendaire du prix Athanase-David au Québec, mais aussi du prestigieux Fetkann – Maryse Condé à l’international l’an dernier), ce dont tout le monde se doute! Une édition intégrale des poèmes de Joël Des Rosiers paraîtra d’ailleurs dans les prochains mois.

Enfin, Raymond Martin, le seul des trois membres fondateurs qui travaillait encore (au graphisme) chez Triptyque au moment de notre arrivée, il a eu la gentillesse d’accompagner la passation avec bienveillance. Il aura travaillé pour Triptyque de 1977 à 2016 : vous imaginez ce qu’une telle longévité a d’exceptionnel dans notre milieu difficile? La production des livres a tellement changé depuis 1977, d’un point de vue matériel. Chapeau et merci, Robert et Raymond!

Parlez-nous brièvement de chacune des collections de Triptyque.

La collection « Policier » n’a pas besoin de présentation, à mon sens! Il y a un défi propre au roman policier, toutefois, qui m’est paru de plus en plus clair, à lire les manuscrits reçus pour cette collection depuis deux ans. Le monde du roman policier est un monde cruel, qui met en tension le bien et le mal et qui plonge au cœur des tensions sociales comme du pire de l’humain. C’est donc un lieu de choix pour la littérature qui par nature met son nez où il ne faudrait pas ‒ mais aussi un lieu piégé. On est toujours à un cheveu de colporter certains clichés et de rétablir comme essentielles, éternelles, les structures de pouvoir que le roman prétend dénoncer… J’aimerais que les romans policiers que nous publions évitent cet écueil! Notre auteure-phare, Diane Vincent, y arrive admirablement. La nouvelle enquête de son duo Bastianello-Marchand, la sixième, paraîtra en 2018. Diane a le courage de frôler les limites, mais de sauver la mise grâce au caractère irrésistible (et irritable!) de ses personnages.

La collection « Difforme » est une collection pour des textes littéraires qui mettent le corps en question. Elle s’est ouverte avec la publication du récit (elle dit en anglais : « autotheory ») de Maggie Nelson Les argonautes. Elle propose une réflexion profonde et passionnée sur les deux ans éprouvants et gratifiants durant lesquels sa famille queer a pris forme : Maggie elle-même multiplie les inséminations artificielles puis traverse une grossesse, et Harry, son grand amour, se met sur les injections de testostérone et subit une mastectomie. Nous sommes très fiers d’avoir été les premiers à publier Maggie Nelson dans le monde francophone; notre traduction, adaptée, paraîtra d’ailleurs en France cet hiver aux Éditions du sous-sol. Comme dans toutes les collections de Triptyque, « Difforme » publie à la fois des plumes québécoises et étrangères. Toutefois, et c’est un des engagements de la maison : quand nous publions des traductions, nous les pensons spécifiquement pour le français québécois d’aujourd’hui.

La collection « Poésie » publie… de la poésie! Karianne Trudeau Beaunoyer, qui en est la directrice littéraire, décrit ainsi sa collection : « elle accueille autant les fragments de prose que les formes versifiées et valorise les voix qui parlent de et à partir de l’entre-deux (cet endroit entre les lignes et les vers, les interstices des divisions sociales, les espaces ouverts par les images, l’oscillation entre aveux et non-dits), et qui, pour ce faire, interrogent la matérialité de l’écriture et se soucient de la forme poétique par lesquelles elles adviennent. La collection espère réunir des poètes de générations et d’appartenances diverses. »

La collection « Queer » verra le jour l’an prochain et sera le terrain d’exploration de Pierre-Luc Landry.

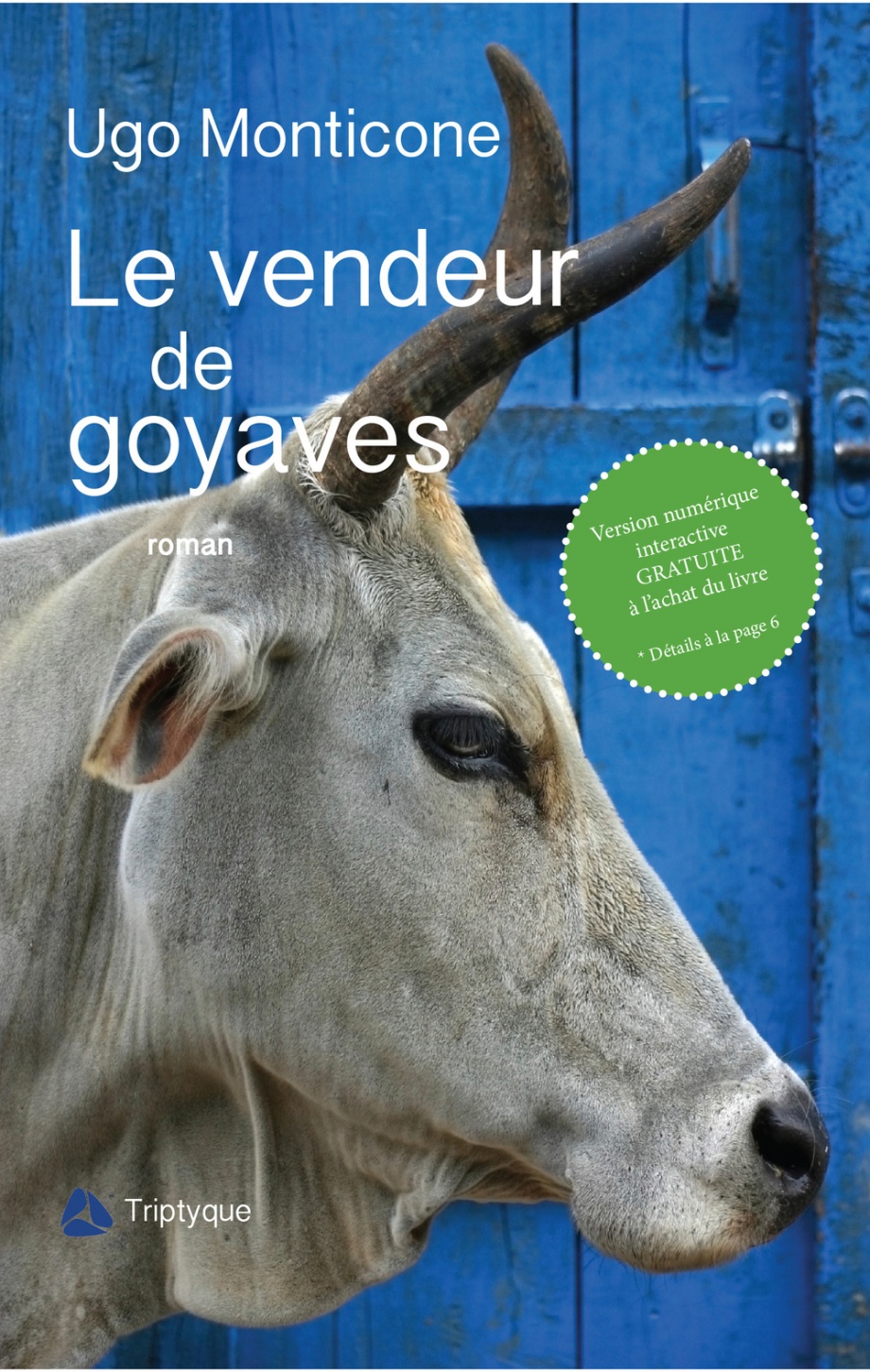

La collection générale publie quant à elle des romans, des récits, des nouvelles. Les derniers titres parus montrent bien le genre de livres qui nous intéresse. L’amour, à peu près (Dionne Brand, traduit par Nicole Côté) est un livre choral canadien-anglais qui met en scène un Toronto queer et éclaté, avec une phrase élégante et un sens aigu de l’observation. L’expérience du torse (Marc Babin) raconte dans une forme jazzée et sans compromis tous les discours, toutes les images qui traversent les habitants du bloc appartement de Côtes-des-Neiges où a été retrouvée l’une des parties du corps découpé par Magnotta, en 2012 (je vous laisse deviner laquelle). Début 2018, paraîtra Récolter la tempête, un roman d’apprentissage de Benoît Côté, dans lequel on suit la découverte, vers quinze ans, qu’un adolescent de Saint-Hyacinthe fait des livres de son oncle, un communiste suicidé qui faisait tache dans son milieu bien rangé. Une découverte qui permettra au jeune Sam de se déployer, de s’élever, mais qui en même temps l’intoxiquera et l’éloignera de ses proches – tout cela sur fond de tempête du verglas.

Je dois dire que nous avons été particulièrement touchés que deux des livres de la collection générale, Des femmes savantes de Chloé Savoie-Bernard (Nommé au Prix des collégiens l’an dernier et mention d’honneur du prix Adrienne-Choquette) et Le cimetières des abeilles d’Alina Dumitrescu (en lecture en ce moment pour le Prix de Chambéry), aient attiré attention et éloges. Radio-Canada a fait de Chloé une jeune auteure à surveiller en 2018, et le prestigieux magazine de création internationale Granta l’a identifiée comme une plume importante du Canada d’aujourd’hui.

Pourquoi avoir choisi l’édition?

Une amie très chère me le répète depuis des années, un jour je le comprendrai tout à fait : « on ne choisit rien du tout ». D’ailleurs, faisons tomber les masques, je suis un écrivain qui édite. Et à la question : pourquoi avoir choisi l’écriture? je répondrais : on ne choisit rien du tout, faisons tomber les masques, je suis un lecteur qui écrit qu’il édite. Donc le premier geste est celui d’ouvrir un livre (un livre-monde, disons Amour, que veux-tu faire? de Suzanne Jacob, ou The ambassadors d’Henry James, ou Yeux bleus cheveux noirs de Duras, ou Melancolia de Jon Fosse ou…) et de constater deux choses. D’abord qu’il m’écrit, que ce petit grand livre m’a déjà tout écrit, des pieds au cœur; ensuite qu’il prouve que le monde existe sans moi. Qu’il est plus grand, plus profond, plus fort, mais aussi plus froid, plus lointain, plus cruel. Que je dois me protéger contre ça, et me protéger comme ça, en étant moi aussi du monde qui s’écrit.

Cette mise au point faite, on m’a souvent demandé d’accompagner des projets d’écriture, mais aussi de films, de théâtre. Bref, de répondre à des démarches artistiques, de les nourrir, même à quinze ans, à dix-huit ans (j’en ai à peine vingt-neuf, je viens de naître). J’en aurai insulté, des gens, en leur disant ce que je pense! Ça m’a mené à jouer dans les textes des autres à la revue littéraire Le Pied de l’Université de Montréal, puis pour Muse Médusa, enfin pour Moebius… Les écrivaines et les écrivains sont tous des monstres d’orgueil, et en même temps des gens profondément généreux de leur folie, de leur talent. Parmi eux, les éditeurs et les éditrices se démarquent non pas, en contraste, par leur caractère opposé d’humilité ou d’avarice, mais bien par un orgueil encore plus royal, tyrannique, et par une générosité encore plus dépensière, générosissime.

Qu’est-ce qui vous aiguille dans le choix des manuscrits que vous décidez de publier?

La folie, la langue, la forme, le queer.

La folie, car je m’intéresse aux livres qui n’auraient pu être que littéraires; qui ne sont pas des études ou des pamphlets déguisés; qui ne calculent pas tout à fait bien leurs distances, leur itinéraire; qui identifient mal leurs ennemis; qui sont habités par la largesse de leur propre folie. Je cherche aussi une langue juste, originale, qui se voit comme langue et qui n’est pas un canal de communication. Je veux dire qu’on ne puisse pas dire simplement que « c’est bien écrit ». (Les médias ont d’ailleurs souvent remarqué, depuis deux ans, les choix osés dans la graphie de l’oralité et l’inscription des dialogues dans nos livres : je revendique la variété de ces choix. Chez Triptyque, nous cherchons la langue de chaque livre, un compromis entre systématicité et création. Croyez-moi, ça discute fort chaque fois entre les auteur.es, moi-même et les réviseur.es…)

Vient ensuite, comme un balan pour rétablir l’équilibre avec les deux exigences précédentes, la forme. Et c’est peut-être là que je suis à la fois le plus sévère avant de retenir un manuscrit, et le plus fatigant pour l’auteur.e au cours du travail que nous ferons ensemble. Une forme, c’est difficile, c’est un principe de vie qui n’est plus celui de l’auteur.e (je veux dire que la forme, ce n’est pas le style ni la poétique) mais celui du livre, alors c’est souvent là qu’on se chicane entre auteur.e et éditeur. La forme viable, vivante. Et comme tous les gardiens, tous les éleveurs, tous les parents, tous les éducateurs, j’ai un rapport à la fois savant et instinctif à la vie, à ce qu’il faut à la vie d’une forme. Donc un rapport faillible. Je ne sais comment vous dire. Il y a des mots que j’utilise parfois : arc narratif, structure, personnages, thèmes, récurrences, flot, digressions, sections, chapitres, liberté – mais vraiment, vraiment, c’est du cas par cas, c’est le rapport entre une langue, une vision et un projet de livre en particulier.

Enfin, le queer. On m’en a beaucoup voulu d’avoir choisi ce mot-là, il y a deux ans! C’est ce qui est écrit sur le site Web, c’est notre formule : « Triptyque défend particulièrement les esthétiques queers. » Les plus puristes d’entre mes proches et plusieurs collègues universitaires m’ont dit : quel est le rapport entre la littérature et ton identité sexuelle? Je ne vais pas vous réécrire une étude sur les origines du queer, il y a des départements universitaires pour ça et on s’y chicane beaucoup, avec passion (et presque toujours avec pertinence). Venez m’en parler. En attendant, je vous envoie lire Les argonautes de Maggie Nelson que nous avons publié il y a quelques mois, une contribution majeure au débat, et un livre émouvant et emporté.

Sur le sens de ce mot pour un projet éditorial, donc, je dirai que pour moi, « queer » était une façon d’envoyer un signal d’ouverture maximale, à la condition (et oui, une ouverture conditionnelle) que cette ouverture soit un rapport à sa propre étrangeté, ainsi qu’à celle du monde, du désir, de la langue. Ça me semble encore le meilleur terme pour parler de l’inconscient au cœur de la littérature sans tomber dans l’orthodoxie psychanalytique et les discours de la Loi, du Père et du Phallus… De même, ça me protège de certains tics de la littérature contemporaine qui m’agacent, un certain machisme du terroir, une quête de l’identité et de l’héritage (paternel surtout) comme du paradis perdu.

Mais. On m’a dit depuis – et Eve Kosofsky Sedgwick, grande dame américaine du queer et l’une des mères spirituelles de Maggie Nelson, a parlé de ce danger – que ce genre d’utilisation du terme « queer », c’était subtiliser à un mouvement politique visant à faire exister des identités sexuelles marginales son cri de ralliement, et donc participer à leur invisibilité. Ça détourne l’attention de ceux et celles qui enfin de nos jours en obtiennent un peu, et une attention qui ne soit pas punitive! J’accepte le blâme. Après tout, il y avait peu ou prou de personnages LGBTQ+ dans les livres de la première année du renouveau de Triptyque; ce qui n’était pas un calcul mais l’aléa des manuscrits reçus… Pourtant, je crois qu’on peut faire mieux. C’est pourquoi je suis bin-excité d’accueillir dans l’équipe de direction littéraire Pierre-Luc Landry, professeur et auteur, qui a une approche beaucoup plus militante du queer et qui a formé un comité de lecture spécialisé pour essayer de faire vivre, à l’intérieur de Triptyque, une collection « Queer » qui coexistera avec celle dont je m’occupe. Elle pourra garnir et bonifier ce que le poète et critique André Roy a joliment appelé « Le rayon rose ».

Je suis très enthousiaste de cette organisation multicéphale, le branchement d’organes est justement une forme de vie très queer. Une façon de nous garder du fantasme de pureté.

Quels sont les plus grands défis auxquels doit faire face une maison d’édition comme la vôtre?

Nous faisons des livres difficiles – et là je pense au Groupe Nota bene en général, aux essais pointus et vertigineux que cherche Étienne Beaulieu chez Nota bene, aux miroirs du cinéma et des arts visuels que collectionne Nicolas Lévesque chez Varia, aux études érudites que Guy Champagne a réuni dans la longue histoire de la maison, aux petits bijoux d’orfèvrerie et de puissance que cherche Catherine Morency dans les poèmes du Lézard amoureux… et bien sûr, aux romans fous, échevelés ou déroutants que je porte, et aux œuvres hybrides et inquiétantes que cherchent avec moi Karianne et Pierre-Luc, chez Triptyque.

Les livres difficiles, donc, ont besoin de quoi? D’accompagnement, de résonnance, de réflexion, d’entretiens prolongés, d’études fouillées, de relecture, même d’un accueil critique sévère, mais attentif – toutes choses qui tranquillement disparaissent des objectifs demandés par les organismes subventionnaires qui voient tout en des termes vagues comme « la diffusion » et des termes coupants comme « le support ». Je ne suis pas un nostalgique, j’accueille avec un enthousiasme prudent et captivé notre ère numérique et les développements technologiques. Mais je pense que le monde du livre n’est pas que celui du papier, c’est aussi celui de la pensée, donc de la lenteur. De. La. Lenteur. Comment penser la diffusion en termes de prégnance et non de clics ou de copies vendues? (Pourquoi ne pas penser plutôt la dissémination que la diffusion du livre?) La lenteur nécessaire pour apprécier la justesse d’une image, la lenteur que ça prend pour se laisser percer par un style ou pour faire le tour d’une pyramide conceptuelle patiemment composée (remarquez que je ne parle pas même encore d’y entrer)… Où sont les programmes qui encouragent la qualité d’un accompagnement littéraire, la profondeur de la réflexion qu’une œuvre suscite, le potentiel qu’une œuvre a d’habiter et de transformer celui ou celle qui la traverse?

Je rêve d’un système qui accompagnerait les livres vers leurs lectrices et lecteurs non pas comme des produits vers leurs acheteurs, mais comme des matières à penser vers des esprits. Qui défendrait la littérature expérimentale non pas comme celle qui repousse et mystifie, mais comme celle qui accompagne, qui fait croître, dont on fait l’expérience.

Le défi, donc, c’est de garder motivés les âmes derrière les stylos et les touches de clavier dans un univers si pauvre, et de continuer à inventer des façons de parler des livres, de faire parler les livres sans les trahir complètement, même si tout le système carbure à la nouveauté et au best-seller. Étrangement, je crois à une parole autour du livre, une parole investie et exigeante, et je crois qu’il faudrait travailler à ce qu’elle ne soit pas confinée entre les murs des universités.

Quels sont personnellement vos auteur.es phares, indépendamment des éditions ou de l’époque auquel.les ils et elles appartiennent?

J’adore cette idée des phares. Il y en a, des phares, autant qu’il y a de côtes escarpées et de pays lointains, je peux donc me lancer dans l’ingrat exercice de la liste en sachant qu’il y a aussi tous ces phares que je ne connais pas encore, qui me sauveront peut-être du naufrage, ou qui ont sauvé ma mère et mon amie qui brûlent de le raconter… Je me bornerai ici, disons, aux auteur.es que j’ai fréquenté.es assidûment, pour plus d’un livre, et chez qui je suis retourné.

Au Québec, surtout des auteures puissantes, qui m’ont offert le monde avec exigence et acharnement : Catherine Mavrikakis, Suzanne Jacob, Marie-Claire Blais, mais aussi quelques fous lumineux, Patrice Lessard, Benoit Jutras, Hervé Bouchard, et des génies disparus comme Ducharme et Anne Hébert.

Mes études m’ont surtout amené à travailler l’émergence du roman expérimental, donc j’ai passé beaucoup de temps avec Knut Hamsun, Italo Svevo, Huysmans et Nietzsche. Pas une minute de perdue avec Proust, Henry James et Virginia Woolf qui forment une sorte de panthéon pour moi! Or mon rapport à la langue est plus impur que le leur, il doit beaucoup à des figures plus tardives, Ramuz et Marguerite Duras, Elfriede Jelinek et Thomas Bernhard, Jon Fosse et Christine Angot. Clarice Lispector. Des syntaxes brisées, des corps raboutés, des souffles qui battent la mesure d’un autre temps…

D’autres encore, pour la sagesse, pour veiller sur moi et sur le monde qui en avons bien besoin : Annie Ernaux, Linda Lê, Maggie Nelson, Jenny Diski, Mathieu Riboulet, Jacques Derrida… Et celles et ceux que j’oublie, qui travaillent en moi.

Que souhaitez-vous pour les quarante prochaines années de Triptyque?

Que les livres soient lus, bien sûr. Que notre équipe tienne bon, et dans une certaine joie. Mais je suis idéaliste, je souhaite plus, je souhaite trop :

Que Triptyque participe à ce que le monde du livre, maisons d’édition, départements universitaires, communautés des profs de langue et de leurs classes du primaire jusqu’au cégep et à l’éducation aux adultes, libraires, diffuseurs, critiques, chroniqueurs et chroniqueuses culturels, petits et grands médias, auteures et auteurs, lectrices et lecteurs – que ce monde se redécouvre comme monde de la pensée. Qu’il se voit moins comme un sous-secteur culturel qui place des produits en compétition avec d’autres. Le livre idéal, qui n’est peut-être pas un livre en particulier, mais une certaine idée du livre, est celui qui fait apparaître « la culture comme distance de soi à soi-même » pour paraphraser Fernand Dumont (à qui je dois bien pardonner d’être si peu queer pour l’excellence de cette formule). L’écriture n’est pas un média parmi d’autres, mais elle peut nous rapprocher d’une réflexion sur ce qu’est la médiation (de la pratique à l’outil, de la langue à l’idée, du support au regard), et qui est nécessaire pour les penser tous, ces médias « nouveaux » qui nous font si peur…

Je viens d’arriver dans ce milieu et je suis déjà fatigué de l’entendre se défendre sur le mode de « la résistance », et donc dans le rôle du pays envahi et dans une rhétorique du combat. Je comprends qu’il y a des privilèges à défendre, des droits à revendiquer, une structure à repenser et je vois des gens formidables qui s’y affairent. Mais la guerre ne doit pas se mener contre les autres arts, contre les autres médias, contre les autres langues, mais avec elles, et contre la pauvreté d’un monde sans esprit, qui refuse d’entretenir son imaginaire. Si on doit écrire contre quelque chose, que ce soit contre l’enlisement de la pensée… Pour moi, la littérature accompagne plus qu’elle ne résiste. Bactériologique, elle prolifère. Et comme ceux et celles qu’elle accompagne change, elle est sujette à de profondes métamorphoses.

Je souhaite que Triptyque propose encore longtemps des œuvres qui accompagnent ces métamorphoses de l’esprit qui lit, qui les accompagnent à travers la mort et à travers la vie.